打哈欠,这一看似简单的行为,实则蕴含着丰富的科学内涵和社会意义。本文从生理机制、社会传染性、睡眠关联以及文化差异等多个角度,深入解析了人为什么会打哈欠,并对未来的研究方向进行了展望,希望能够帮助读者更好地理解这一普遍存在的生理现象。本文阐述了打哈欠的生理机制,以及其与睡眠、社会传染性的关系,并探讨了不同文化背景下对打哈欠的不同认知。

打哈欠的生理机制:大脑的唤醒与调节

打哈欠是一种复杂的生理现象,其根本原因在于大脑的唤醒机制和生理调节。研究表明,打哈欠与大脑的体温调节、神经递质释放以及睡眠-觉醒周期密切相关。

当人感到疲倦或大脑处于低兴奋状态时,打哈欠可以通过增加氧气摄入、促进血液循环和脑部供血来提高大脑的兴奋度,从而改善精神状态。

例如,长时间学习或工作后,大脑会产生疲劳感,此时打哈欠有助于恢复大脑功能,提高注意力和警觉性。

此外,打哈欠还会影响到脑脊液的循环。脑脊液的循环能够清除代谢废物,维持大脑的正常运作。有研究表明,打哈欠可以促进脑脊液的流动,帮助大脑清除毒素和代谢产物。

因此,从生理角度来看,打哈欠是机体自我调节的一种方式,有助于维持大脑的正常运作和提升认知功能。

根据相关研究表明,打哈欠的频率也与个体的年龄、健康状况和情绪状态等因素有关。例如,婴儿和老年人打哈欠的频率通常较高,这可能与他们对睡眠的更高需求以及大脑调节功能的差异有关。

打哈欠的社会传染性:群体行为的体现

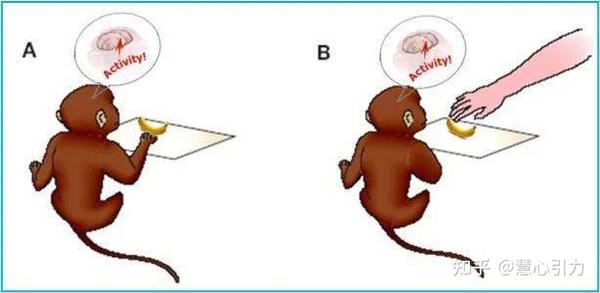

除了生理机制外,打哈欠还具有显著的社会传染性。许多研究表明,看到他人打哈欠,我们自己也更容易打哈欠,这种现象在亲近的人群中尤为明显。

这种社会传染性并非简单的模仿行为,而是与我们的大脑镜像神经元系统有关。镜像神经元系统能够模拟他人的行为,让我们能够理解和体验他人的情绪和感受。

当我们看到他人打哈欠时,镜像神经元系统会被激活,进而引发我们自身的打哈欠行为。这反映了人类作为社会性动物的群体行为特点。

这种社会传染性在一定程度上可以解释为什么在会议室或电影院里,往往有人打哈欠后其他人也跟着打哈欠。

这种现象也暗示了打哈欠在群体活动中的潜在作用,例如在一些特殊场合,通过打哈欠来调节团队的整体情绪状态,可能具有潜移默化的作用。

当然,也存在个体差异,有些人对打哈欠的社会传染性不太敏感,有些人则非常容易被传染。

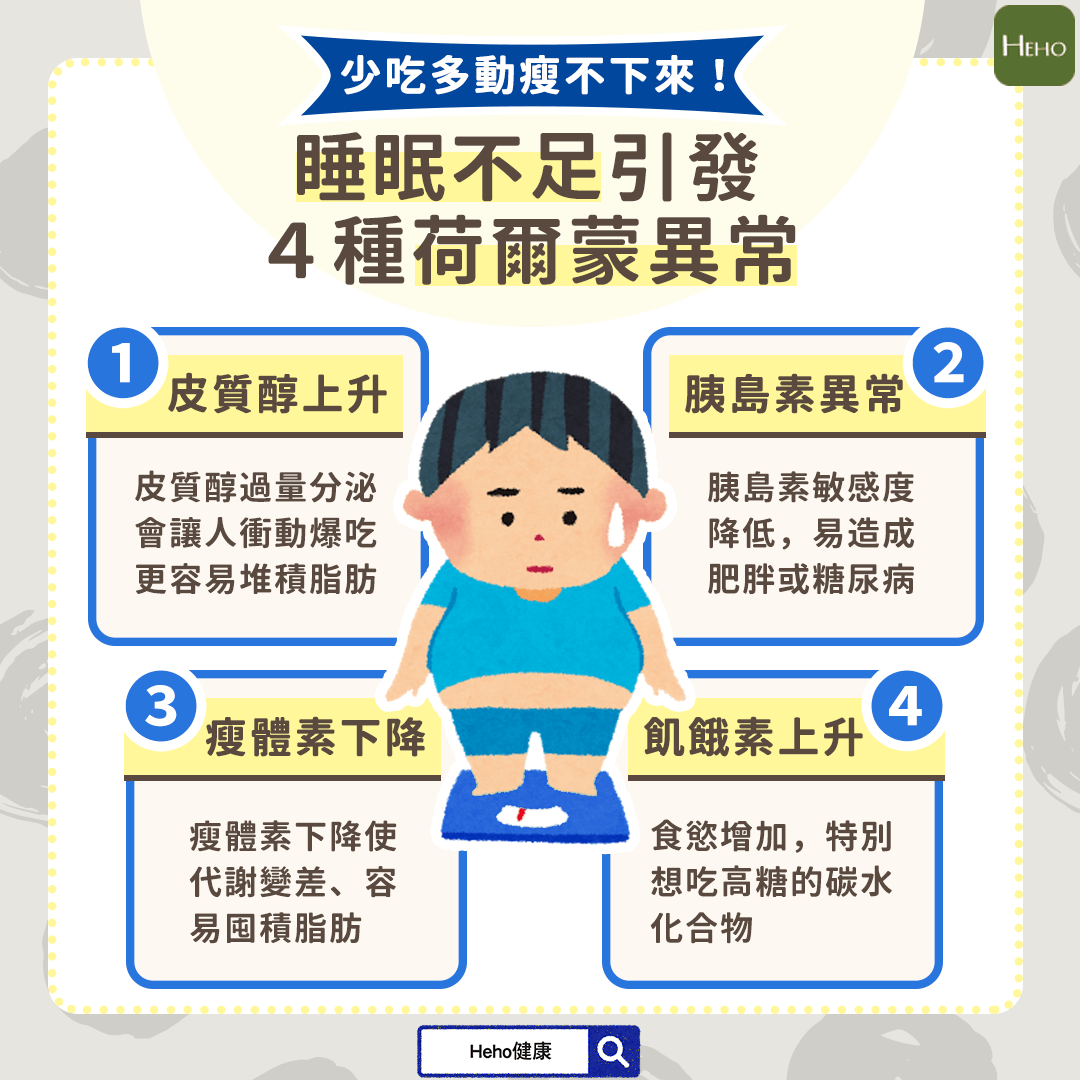

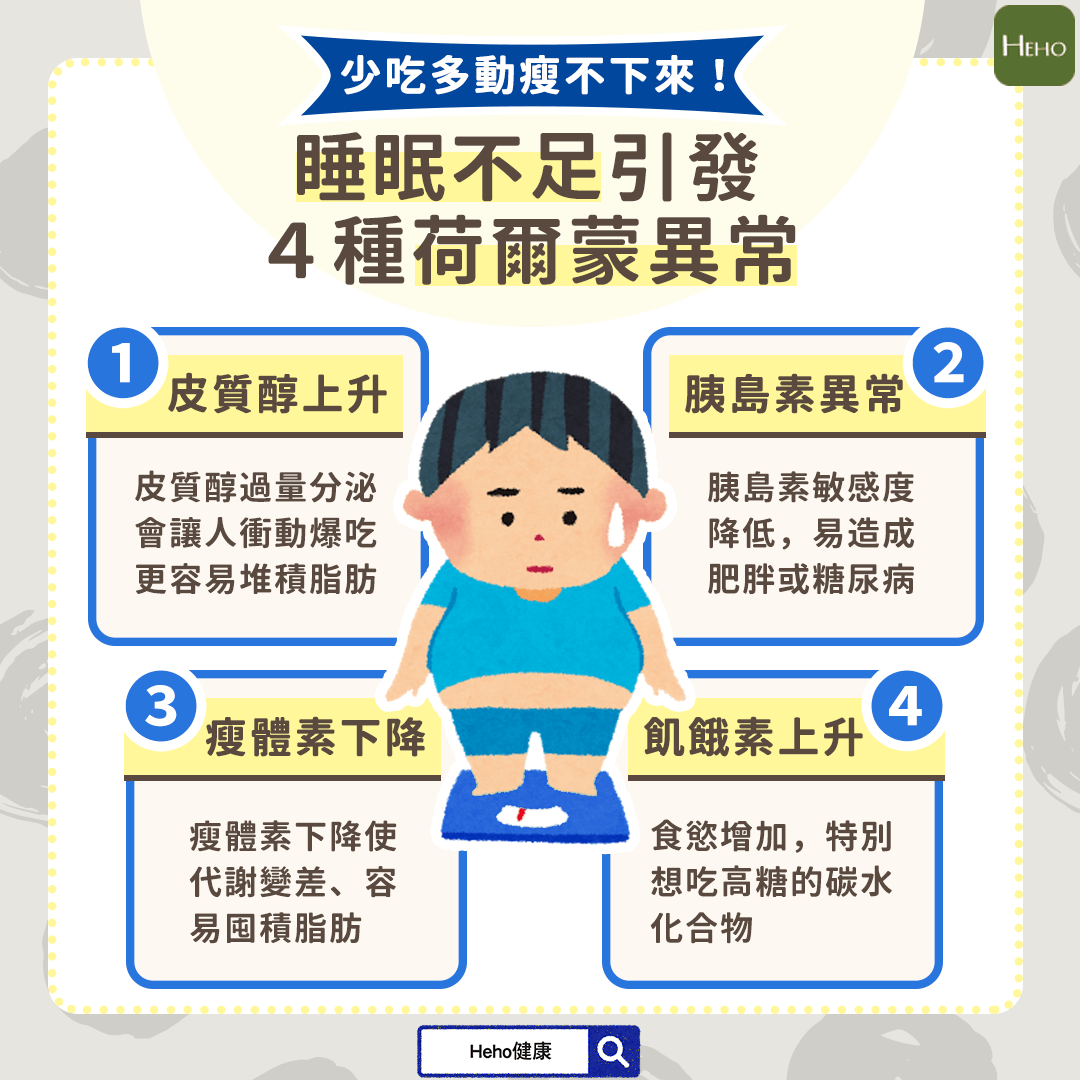

打哈欠与睡眠:睡眠不足的警示信号

打哈欠与睡眠之间存在着密切的关系。当我们感到疲倦、睡眠不足时,打哈欠的频率往往会增加。

这是因为睡眠不足会导致大脑的兴奋度下降,而打哈欠则可以通过增加氧气摄入和促进血液循环来提高大脑的兴奋度,帮助我们保持清醒。

当然,这并非意味着经常打哈欠就是睡眠不足的表现。但如果长期睡眠不足,同时伴随频繁打哈欠以及精神萎靡、注意力不集中等症状,则需要注意是否有睡眠障碍或其他健康问题。

长期睡眠不足会对身体健康造成诸多不良影响,例如降低免疫力,增加患慢性疾病的风险。

因此,保证充足的睡眠对于维持身体健康至关重要。 建议成年人每天睡眠时间不少于7小时。

据权威机构指出,保证充足睡眠,对缓解压力、增强免疫力和提高工作效率都有积极作用。

不同文化背景下打哈欠的社会认知:文化差异性

在不同的文化背景下,对打哈欠的社会认知和解读存在差异。在某些文化中,打哈欠被视为不礼貌的行为,尤其是在正式场合或与长辈相处时。

例如,在一些亚洲国家,当众打哈欠会被认为是不尊重他人的表现。

而在一些西方文化中,对打哈欠的容忍度相对较高,人们更容易接受他人当众打哈欠。

这种文化差异反映了不同社会对行为规范和礼仪的不同理解和诠释。

此外,打哈欠也可能在不同文化中承载着不同的象征意义。在某些文化中,打哈欠可能与疲劳、无聊或缺乏兴趣等负面情绪联系在一起。

在其他文化中,打哈欠可能被解读为一种释放压力的方式或一种正常的生理现象。

因此,在不同文化背景下,理解和解读打哈欠的行为需要考虑到文化因素的影响。

打哈欠的未来研究方向:探索更多未知领域

尽管目前对打哈欠的生理机制和社会传染性已经有了一定的了解,但仍有很多问题需要进一步研究。

例如,打哈欠与某些疾病之间的关系,不同个体打哈欠频率差异的具体原因,以及打哈欠在群体行为中的作用机制等,都需要进一步探索。

未来的研究可以从神经生物学、心理学、社会学等多个角度入手,采用更先进的技术和方法,例如脑成像技术、基因组学技术等,来深入揭示打哈欠的奥秘。

这些研究成果将有助于我们更好地理解人类行为和认知过程,并为相关疾病的预防和治疗提供新的思路。

对打哈欠的研究,不仅仅局限于生理医学领域,也拓展到了社会心理学、人类行为学等领域,未来可能会发现更多与打哈欠相关联的未知领域。

例如,利用AI技术分析打哈欠数据,可以用于情绪检测、健康监测等方面。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1