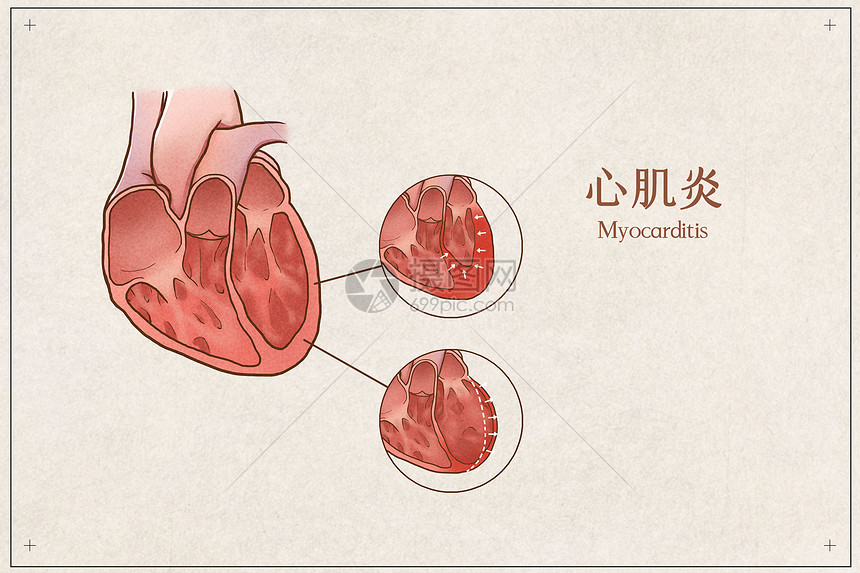

本文详细阐述了怎么判断自己得了心肌炎,从心肌炎的早期症状、辅助检查、鉴别诊断以及预防等多个角度进行了深入探讨。文章指出,心肌炎的早期症状不典型,容易误诊,需要结合心电图、超声心动图等辅助检查手段进行确诊。同时,文章也强调了预防的重要性,建议大家养成良好的生活习惯,降低患病风险。如果您怀疑自己患有心肌炎,请及时就医,寻求专业医生的帮助。

心肌炎的早期症状:警惕这些蛛丝马迹

心肌炎的早期症状往往不典型,容易被忽视,这增加了诊断的难度。许多患者早期可能仅表现为轻微的胸闷、心悸,容易被误认为是劳累过度或消化不良。

部分患者可能会出现呼吸困难,尤其是在运动或劳累后症状加剧。这主要是因为受损的心肌无法有效泵血,导致机体缺氧。

此外,一些患者还会出现乏力、头晕、食欲不振等全身症状。这些症状较为普遍,很难与其他疾病明确区分。

值得关注的是,有些心肌炎患者可能出现胸痛,这通常是由于心肌炎症导致的局部缺血或心肌纤维化引起。然而,胸痛的性质和程度可能与冠心病等其他心脏疾病有所不同,需要专业医生进行鉴别诊断。

因此,如果出现上述任何症状,特别是伴有运动后明显加重的情况,应提高警惕,及时就医进行检查。切勿自行诊断,延误病情。

心肌炎的辅助检查:确诊的关键步骤

怀疑自己患有心肌炎后,仅仅依靠症状判断是远远不够的,必须进行相应的辅助检查才能确诊。

首先,医生会进行详细的体格检查,包括心率、血压、心音等指标的评估,初步判断心脏功能是否异常。

接下来,最常用的辅助检查手段是心电图(ECG)。心电图可以反映心脏的电活动,一些心肌炎患者的心电图会出现异常波形,例如ST段异常、T波改变等,但并非所有心肌炎患者都会有明显的心电图异常。

此外,超声心动图(ECHO)也是重要的检查手段之一。超声心动图可以通过超声波来观察心脏的结构和功能,能够检测心肌厚度、收缩功能、瓣膜功能等指标,从而判断心肌受损的程度。

血清标志物检查,例如肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶等,在急性心肌炎中可能出现升高,但其特异性不高,也需要结合其他检查结果综合分析。

除了以上几种常用的检查方法,根据具体情况,医生还可能需要进行磁共振成像(MRI)等更深入的检查来辅助诊断。

心肌炎的鉴别诊断:避免误诊误治

由于心肌炎的症状多样且不特异,容易与其他疾病混淆,这就需要医生进行仔细的鉴别诊断,避免误诊误治。

例如,心肌炎的胸闷、心悸等症状与焦虑症、心律失常等疾病相似,需要结合患者病史、体格检查以及其他辅助检查结果进行鉴别。

此外,心肌炎的乏力、食欲不振等症状也可能出现在多种疾病中,例如感染性疾病、贫血等,这就需要医生仔细询问病史,排除其他可能的病因。

一些病毒感染后可能导致心肌炎症,这种情况与病毒性心肌炎的鉴别至关重要,需要医生根据病史、临床表现以及实验室检查结果等进行综合分析。

对于一些难以明确诊断的病例,医生可能会建议患者进行更深入的检查或转诊到心脏专科医院进行治疗,以确保诊断的准确性,避免延误病情。

心肌炎的预防:降低患病风险

- 避免病毒感染:养成良好的卫生习惯,避免接触病毒感染者,接种疫苗预防病毒性感染。

- 规律运动:适度运动增强心肌耐力,但避免过度剧烈运动。

- 均衡饮食:摄入营养均衡的饮食,避免过量摄入高脂肪、高胆固醇食物。

- 戒烟限酒:吸烟和饮酒是心血管疾病的危险因素,应尽早戒烟限酒。

- 定期体检:定期进行体格检查和心电图等检查,早期发现和治疗心肌炎。

心肌炎的诊疗进展与未来展望

近年来,随着医学技术的不断发展,心肌炎的诊断和治疗水平不断提高。新的影像学技术和血清标志物检测方法的应用,提高了心肌炎的检出率和诊断准确性。

在治疗方面,除了传统的药物治疗外,一些新的治疗方法,例如细胞治疗、基因治疗等也逐渐应用于临床,为心肌炎患者带来了新的希望。

然而,心肌炎的发病机制复杂,目前对心肌炎的病因和发病机制仍未完全清楚,这制约了心肌炎的预防和治疗。未来需要加强基础研究,深入探索心肌炎的发病机制,研发新的诊断方法和治疗药物。

此外,加强公众健康教育,提高公众对心肌炎的认识,早期发现和就医,对于降低心肌炎的发病率和死亡率具有重要意义。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1