房颤是怎么回事儿?本文详细解释了心房颤动(AF)的定义、病理生理机制、症状、诊断方法及治疗策略,并强调了房颤预防和日常管理的重要性。文章指出,房颤可能导致血栓形成增加中风风险,并需通过心电图等手段确诊,治疗方案包括药物、射频消融等。通过控制危险因素、健康生活方式和定期体检,可以有效预防房颤。

房颤的定义和基本病理生理机制

房颤,医学上称为心房颤动(Atrial Fibrillation, AF),是一种常见的心律失常。简单来说,房颤是怎么回事儿呢?它指的是心脏的心房(负责将血液输送到心室)失去了正常的规律跳动,而是呈现出快速而无序的颤动状态。

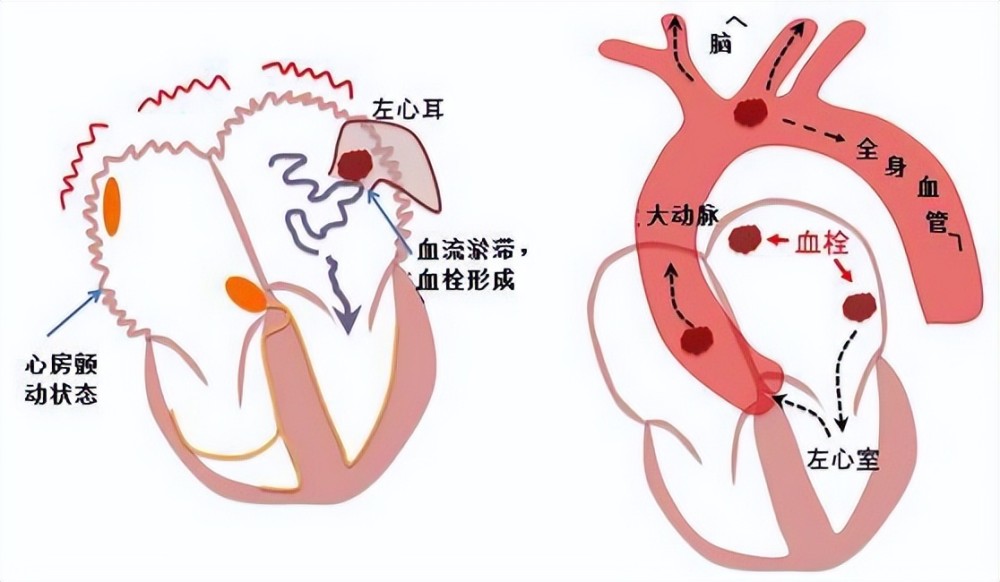

这种无序的颤动会影响血液在心房中的流动,导致血液淤积,增加形成血栓的风险。这些血栓一旦脱落,就可能随着血液循环到达大脑,引起脑卒中(中风);或者到达其他器官,造成栓塞等严重后果。

房颤的发病机制较为复杂,目前认为与多种因素有关,包括高血压、冠心病、心力衰竭、肥胖、糖尿病、甲状腺功能异常等。年龄也是一个重要的危险因素,随着年龄增长,患房颤的风险会显著增加。据统计,我国65岁以上人群中房颤患病率超过5%。

一些研究表明,遗传因素也可能在房颤的发生发展中扮演一定角色。家族中有房颤病史的人,患病风险会高于普通人。

房颤的常见症状及误区

许多人对于房颤是怎么回事儿存在误解,认为房颤一定会有明显症状。事实上,大约三分之一的房颤患者没有任何症状,这也被称为“隐匿性房颤”。而有症状的患者,其症状也可能很不典型,很容易被忽视,延误治疗。

常见的房颤症状包括:心跳加快或不规律,心悸,胸闷气短,头晕乏力,甚至晕厥。部分患者还可能出现呼吸困难,尤其在活动后症状加重。 需要注意的是,这些症状并非房颤独有,也可能是其他疾病的症状,因此,不能仅凭症状就诊断房颤。

有些患者可能感到心跳很快,但并没有其他不适感。而另一些患者可能仅仅感到轻微的心慌,难以察觉到心脏跳动异常。因此,即使没有明显的症状,也建议进行定期体检,及早发现和诊断房颤。

尤其老年人,由于多种慢性疾病共存,症状的辨别也更困难,因此更需要重视定期检查。 据报道,很多老年患者将房颤的症状误认为是劳累过度或者年纪大了导致的正常现象,从而耽误了治疗。

房颤的诊断方法及治疗策略

对于“房颤是怎么回事儿”的疑问,诊断是关键的第一步。目前,诊断房颤主要依靠心电图检查。心电图可以直观地显示心脏的电活动,从而判断是否存在心房颤动。

除了常规心电图,动态心电图(Holter)对于诊断间歇性房颤也至关重要,因为间歇性房颤的症状可能时有时无,常规心电图可能无法捕捉到。

一旦确诊房颤,医生会根据患者的具体情况制定个体化治疗方案。治疗目标主要包括控制心室率、预防血栓形成和恢复窦性心律。

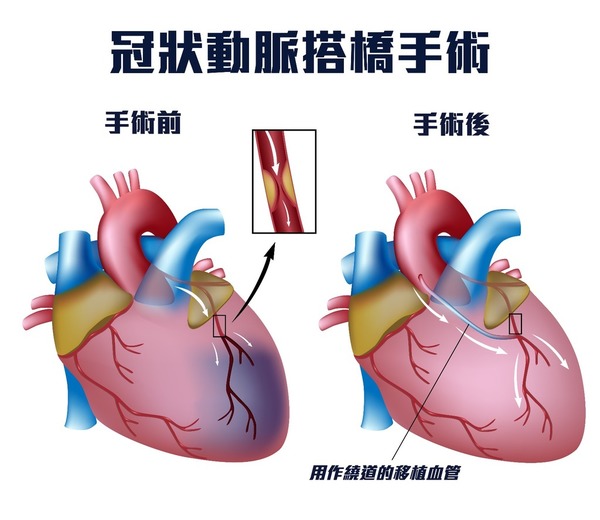

治疗方法包括药物治疗、射频消融术、外科手术等。药物治疗主要使用抗心律失常药物和抗凝药物。射频消融术和外科手术则适用于药物治疗效果不佳或存在高危因素的患者。 选择哪种治疗方案,需要综合考虑患者的年龄、身体状况、房颤的类型以及并发症等因素。根据权威机构的数据显示,射频消融术的成功率相对较高。

房颤的预防与日常管理

虽然房颤的发生与多种因素有关,但积极的预防措施仍然可以降低患病风险。

首先,控制好血压、血糖和血脂等危险因素至关重要。健康的生活方式,包括均衡饮食、规律运动、戒烟限酒,可以有效预防多种心血管疾病,包括房颤。

其次,定期进行体检,及早发现和治疗潜在的心血管疾病,也可以有效降低房颤的发生风险。

对于已确诊房颤的患者,日常管理同样重要。坚持规律服药,定期复诊,并注意监测自身症状,是减少并发症,提高生活质量的关键。

此外,保持积极乐观的心态,减少精神压力,也有助于心血管健康。保持充足睡眠,避免过度劳累,这些健康的生活习惯都有助于心血管健康,降低房颤的复发风险。

根据相关研究表明,规律运动能够降低房颤的发生风险,例如每天进行适量的有氧运动,如快走、游泳等。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1