本文详细阐述了化石是怎么形成的,从生物死亡与沉积、石化作用、不同类型的化石及其形成机制,到化石形成过程中的影响因素以及化石研究的意义与未来展望,深入探究了化石形成的复杂过程。文章还探讨了不同类型化石的形成机制,以及化石研究对理解生命演化和地球历史的重要意义。例如,文章深入分析了不同沉积环境对化石形成的影响,以及气候变化对化石保存的影响,从而展现了化石研究的多样性和复杂性。

生物死亡与沉积:化石形成的第一步

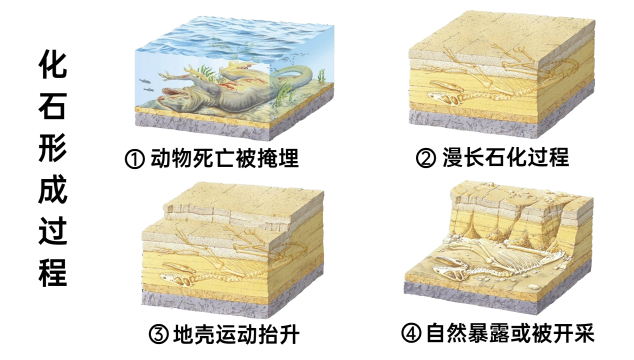

化石的形成,首先需要生物体的死亡。然而,并非所有生物体都能形成化石。只有在特定条件下,生物遗体才能免遭分解和破坏,并最终保存下来。这首先取决于生物体死亡后的埋藏环境。理想情况下,生物体需要迅速被沉积物覆盖,例如泥沙、火山灰或其他沉积物。这种迅速的掩埋能够有效隔绝空气和水,抑制微生物的分解作用,从而为化石的形成创造了基本条件。例如,在一些远古湖泊或海洋的底部,由于沉积物积累的速度较快,大量的生物遗体得以保存。反之,如果生物遗体暴露在空气中,则会被快速分解,难以形成化石。

此外,生物体的自身特性也影响着化石的形成概率。具有坚硬外壳或骨骼的生物,例如贝壳、骨骼、牙齿等,由于其结构的稳定性,更容易抵抗分解和破坏,因此形成化石的可能性更高。而一些软体生物,由于其组织结构脆弱,更容易被分解,形成化石的概率相对较低。例如,恐龙骨骼化石的发现相对较多,而恐龙的皮肤、肌肉等软组织化石却十分罕见,这正是由于软组织更容易被分解的缘故。

石化作用:从遗体到化石的转变

生物遗体被掩埋后,并不会立即变成化石。需要经过漫长的石化作用,才能将生物遗体转变为坚硬的石头。石化作用是一个复杂的地质化学过程,它主要包括矿物质的交代、溶解和再沉淀等过程。在石化过程中,生物遗体中的有机物质逐渐被分解,而周围环境中的矿物质则逐渐填充到生物遗体的空隙中,最终将生物遗体替换成矿物,从而形成化石。

例如,一些木化石的形成过程,就是矿物质逐渐替换了树木中的木质纤维。在漫长的地质年代中,地下水中的二氧化硅、方解石等矿物质会渗透到木头中,逐渐取代了木头中的有机质,最终形成坚硬的硅化木或钙化木。不同的矿物质交代会形成不同类型的化石,例如,硅化木、钙化木、黄铁矿化石等等,这些都反映了化石形成过程中矿物成分的不同。

不同类型的化石及其形成机制

- 实体化石:生物体遗体本身或其硬体部分直接保存下来,例如猛犸象的冻结遗体、琥珀中的昆虫。

- 模铸化石:生物体遗体分解后,在其周围的沉积物中留下印痕或模具,例如恐龙脚印化石。

- 遗迹化石:生物活动留下的痕迹,例如蠕动痕迹、粪便化石等。

- 化学化石:生物体分解后残留的生物化学物质,例如某些有机分子。

- 化石的类型丰富多样,这取决于生物体的种类、埋藏环境和石化过程

化石形成过程中的影响因素

化石的形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响。除了生物体自身特性和埋藏环境外,地质作用、气候变化等因素也会影响化石的形成。例如,地壳运动可以改变沉积物的分布,影响化石的保存。剧烈的地质活动,例如地震和火山爆发,可能会破坏已经形成的化石。

气候变化也会对化石的形成产生影响。例如,在冰川时期,大量的生物体被冰雪覆盖,这有利于软体生物的保存。而在温暖湿润的气候条件下,生物遗体更容易被微生物分解,不利于化石的形成。根据地质学家的研究表明,不同的沉积环境,例如河流、湖泊、海洋等,也会对化石的保存产生不同的影响。例如,在深海环境中,由于缺氧环境的保护,一些软体动物的遗体也能够保存下来,形成化石。

化石研究的意义与未来展望

化石是研究生命演化历史的重要证据,它为我们了解地球生命的起源、发展和灭绝提供了宝贵的资料。通过对化石的研究,我们可以重建过去的生态环境,了解生物之间的相互作用,以及物种的演变过程。随着科学技术的不断发展,例如CT扫描、三维重建等技术的应用,化石的研究方法也越来越先进,这将有助于我们更深入地了解化石的形成机制以及生命演化的历程。

未来,化石研究将会朝着更加精细化、多学科交叉的方向发展。例如,将古生物学、地质学、化学、生物学等多个学科结合起来,研究化石的形成机制、生物的演化规律以及地球环境的变化。同时,随着新技术的应用和新化石的发现,我们对生命演化的认识也将不断加深。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1