血小板高是怎么回事?这篇文章从血小板增高的原因、症状、诊断和治疗四个方面进行了深入探讨,并分析了原发性血小板增多症和继发性血小板增多症的区别,以及血栓形成的风险。文章还展望了血小板增多症未来研究方向,包括发病机制研究、个体化治疗和并发症防治。了解血小板增高是怎么回事,有助于及早发现和治疗,降低并发症风险,保障健康。

血小板高是怎么回事?认识血小板增多的原因

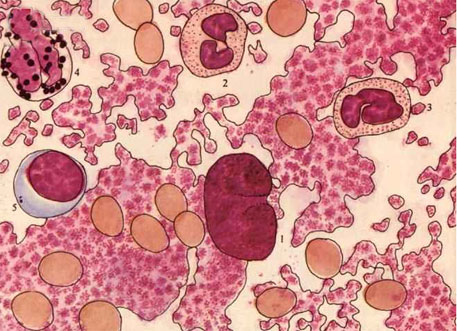

血小板,是血液中重要的细胞成分,负责凝血和止血。当血小板数量高于正常值时,就称为血小板增多症。血小板高是怎么回事呢?这通常并非单一原因导致,而是多种因素共同作用的结果。

首先,我们需要区分原发性和继发性血小板增多症。原发性血小板增多症,也称为真性红细胞增多症,是一种骨髓增生性疾病,其根本原因在于骨髓造血干细胞的异常增殖,导致血小板、红细胞和白细胞数量均增加。据权威机构指出,这与基因突变、染色体异常等因素密切相关,发病机制复杂。

而继发性血小板增多症则更为常见,它并非由于骨髓本身疾病导致,而是由于其他疾病或生理因素刺激骨髓产生更多血小板。例如,某些类型的癌症、感染(如结核病、肺炎)、脾脏切除术后、缺氧、以及服用某些药物等,都可能导致继发性血小板增多症。根据相关研究表明,感染性疾病是继发性血小板增多症最常见的诱因之一,因为感染会刺激机体免疫系统,进而影响骨髓的造血功能。

血小板高有什么症状?警惕这些危险信号

血小板增多症的症状并不总是明显,许多患者在体检时才偶然发现血小板升高。轻度血小板增高可能没有任何症状,而重度血小板增高则可能出现一系列临床症状。

一些常见的症状包括:容易出血或淤青、皮肤出现小红点或紫癜、鼻出血、牙龈出血、月经过多等。这些症状都是由于血小板功能异常导致的。此外,部分患者可能出现头痛、头晕、乏力、视力模糊等症状。

需要注意的是,血小板增多症患者存在血栓形成的风险。由于血小板数量过多,血液粘稠度增加,容易形成血栓,堵塞血管,引发严重后果,例如脑梗塞、心肌梗死、肺栓塞等。数据显示,血小板增高与心血管疾病的发生风险显著增加。因此,及早发现并治疗血小板增高,对预防严重并发症至关重要。

如何诊断血小板增高?必要的检查和评估

- 进行全血细胞计数(CBC)检查,这是诊断血小板增高的首要步骤,可以准确测量血小板的数量。

- 根据临床症状,医生可能会建议进行骨髓穿刺检查,以进一步评估骨髓的造血情况,明确是原发性还是继发性血小板增多症。

- 进行凝血功能检测,评估血小板的功能是否正常,因为血小板数量过多并不一定意味着凝血功能增强,甚至可能出现功能异常。

- 此外,根据患者的具体情况,可能还需要进行其他检查,例如肝肾功能检查、影像学检查(例如CT、MRI)等,以排除其他疾病。

- 医生会根据检查结果综合分析,判断血小板增高的原因,并制定相应的治疗方案。

血小板高如何治疗?治疗方案及注意事项

血小板增高的治疗方案取决于病因和严重程度。对于继发性血小板增多症,治疗重点在于治疗原发病,例如控制感染、治疗癌症等。一旦原发病得到控制,血小板数量通常会恢复正常。

对于原发性血小板增多症,治疗方案较为复杂,可能需要长期管理。医生可能会根据患者的具体情况,选择药物治疗、放疗或其他治疗手段。例如,羟基脲是常用的治疗药物,可以抑制骨髓的造血功能,降低血小板数量。

在治疗过程中,患者需要定期复查血常规,监测血小板数量的变化,并根据医生的建议调整治疗方案。此外,患者还应注意生活方式的调整,例如避免吸烟、酗酒、合理饮食、适当运动等,以提高自身的免疫力,降低并发症的风险。

血小板增高症的未来研究方向及展望

血小板增多症的研究是一个持续发展的领域,未来研究方向主要集中在以下几个方面:

首先,深入研究血小板增多症的发病机制,特别是原发性血小板增多症的分子机制,寻找新的治疗靶点,开发更有效、更安全的治疗药物。其次,探索个体化治疗方案,根据患者的基因特征、疾病分型等制定个性化的治疗策略,提高治疗效果,降低不良反应发生率。

此外,加强对血小板增多症并发症的预防和治疗研究,特别是血栓形成的预防和治疗,以提高患者的生活质量和生存率。随着对血小板增多症认识的深入和治疗技术的进步,相信未来会有更多有效的方法来控制和治疗这种疾病,为患者带来更多希望。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1