本文详细阐述了主要责任和次要责任怎么赔偿,从责任认定、赔偿比例、争议解决以及未来趋势等多个角度进行了深入分析。文章强调证据的重要性,并结合案例分析了不同事故类型的责任认定与赔偿。同时,文章也探讨了完善法律法规、提高责任认定效率的重要性,为读者提供了关于主要责任和次要责任赔偿的全面理解。 文中提到了交通事故责任认定、事故赔偿比例计算等长尾关键词,希望能够帮助读者更好地理解和解决相关问题。

责任认定的关键因素:证据与法律法规

在确定主要责任和次要责任时,证据是关键。这包括但不限于目击证词、监控录像、事故现场勘查报告、车辆行驶记录仪等。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规,事故责任的认定需要结合具体情况,综合考虑各方当事人的行为、过错程度以及事故的发生过程。

例如,一起交通事故中,一方违反交通规则,导致事故发生,则该方可能承担主要责任;另一方存在一定的过错,例如未保持安全车距,则可能承担次要责任。

责任认定的过程需要专业人士,如交通事故认定部门的专业人员进行判断,他们的判断依据法律法规,并结合具体的证据进行综合分析。

在实践中,责任认定常常存在争议,这需要通过协商、调解或诉讼等途径来解决。

一些情况下,责任认定结果对赔偿金额的影响巨大。如:如果责任认定明确了甲方承担主要责任,那么乙方就可以获得相应的赔偿。反之,如果责任认定是乙方主要责任,那么赔偿金额就可能大大减少甚至不存在。

赔偿比例的确定:根据责任比例分配

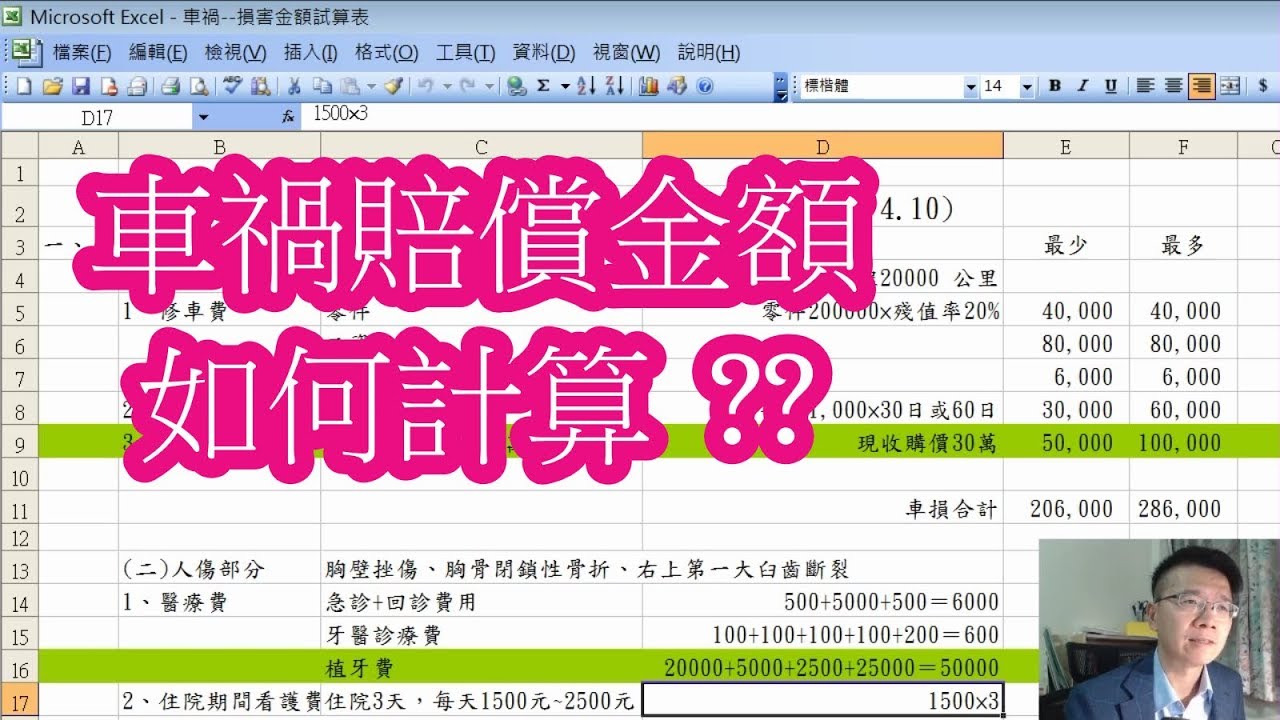

一旦责任认定完毕,赔偿比例通常会根据责任比例进行分配。

如果一方承担主要责任(例如承担70%的责任),另一方承担次要责任(例如承担30%的责任),那么赔偿金额也会按照这个比例进行分配。

例如,如果事故造成的损失总额为10万元,那么承担主要责任的一方需要赔偿7万元,承担次要责任的一方需要赔偿3万元。

需要注意的是,赔偿比例的确定并非简单的责任比例的直接对应,还需要考虑其他因素,例如受害人的损失类型、损失程度等。

在实际操作中,赔偿比例的确定可能比较复杂,需要专业的法律人士进行评估和计算。

一些情况下,法院会根据实际情况调整赔偿比例,以确保赔偿结果的公平合理。

例如:一个重大伤亡事故,法院通常会综合考虑各种因素后,对责任承担比例进行调整,以最大程度保证对受害方的合理赔偿。

不同事故类型的责任认定与赔偿:案例分析

- 交通事故:车辆碰撞、行人事故等,责任认定通常依据《中华人民共和国道路交通安全法》;

- 医疗事故:医疗机构的过错是责任认定的核心,需要提供医疗事故技术鉴定报告;

- 产品责任事故:产品缺陷是责任认定的关键,需要证明产品存在缺陷且缺陷导致损害;

- 建设工程事故:工程质量、施工安全等是责任认定的重点,需要相关技术鉴定报告;

- 劳动事故:用人单位的安全管理责任是核心,需要调查事故原因及用人单位的过错。

主要责任和次要责任赔偿的争议与解决途径

在实践中,关于主要责任和次要责任的认定以及赔偿比例的确定,往往存在争议。

这些争议可能涉及到证据的不足、法律法规的适用、责任比例的划分等多个方面。

为了解决这些争议,当事人可以通过多种途径进行协调,例如:协商、调解、仲裁以及诉讼。

协商是最简单直接的方式,但需要双方都愿意妥协;调解则需要第三方介入,帮助双方达成一致;仲裁则需要双方事先约定;诉讼则是通过法院来解决争议。

选择哪种途径解决争议,取决于争议的性质、规模以及双方的意愿。

无论选择何种方式,都需要充分准备证据,以维护自身的合法权益。

选择正确的解决途径,对案件的最终结果会产生重要的影响,所以需要在充分了解各途径的优劣势后再做选择。

未来趋势:完善法律法规,提高责任认定效率

随着社会的发展,交通事故、医疗事故等各种事故的发生率也在不断变化,对主要责任和次要责任的认定以及赔偿比例的确定也提出了更高的要求。

未来,需要进一步完善相关的法律法规,明确责任认定的标准和程序,提高责任认定的效率和准确性,减少争议的发生。

同时,也需要加强对相关专业人员的培训,提高他们的专业水平和职业素养。

此外,还可以探索新的技术手段,例如利用大数据、人工智能等技术,辅助责任认定和赔偿比例的确定。

例如,一些发达国家已经开始尝试利用AI技术辅助分析交通事故监控视频,提高责任认定的效率和准确性,这为未来责任认定提供了一个新的方向。

总而言之,完善法律法规,提升技术水平,提高效率是未来主要责任和次要责任赔偿方面的重要发展方向。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1