心跳过快怎么办?本文探讨了心跳过快的原因、症状及应对方法,涵盖了自我调节、药物治疗、生活方式调整和心律失常的预防等多个方面,强调了及时就医的重要性,并对未来心律管理的科技发展趋势进行了展望。 希望本文能帮助读者更好地了解并有效应对心跳过快的问题,改善生活质量。

心跳过快的原因:从生理到病理

心跳过快,医学上称为心动过速,是指心跳频率超过每分钟100次。

导致心跳过快的原因复杂多样,既可能是生理性的,也可能是病理性的。生理性心动过速通常是由于剧烈运动、情绪激动、紧张焦虑、饮用咖啡或茶等刺激性饮料,以及环境温度变化等因素引起的,这些因素会使交感神经兴奋,从而导致心跳加快。例如,一场紧张的考试或重要的比赛,都可能导致心跳加速。

而病理性心动过速则较为严重,通常是由于心脏本身疾病,如冠心病、心肌炎、心律失常等,或者其他系统疾病,例如甲状腺功能亢进、贫血等所致。

例如,甲状腺功能亢进会增加体内甲状腺激素的水平,进而加速心率。贫血则会降低血液输送氧气的能力,导致心脏需要更快速地搏动来满足身体的氧气需求。 一些药物,例如某些减肥药和某些感冒药,也可能导致心跳加快。因此,了解导致心跳过快的根本原因至关重要,这将直接影响到后续的治疗方案。

应对心跳过快:自我调节和就医指南

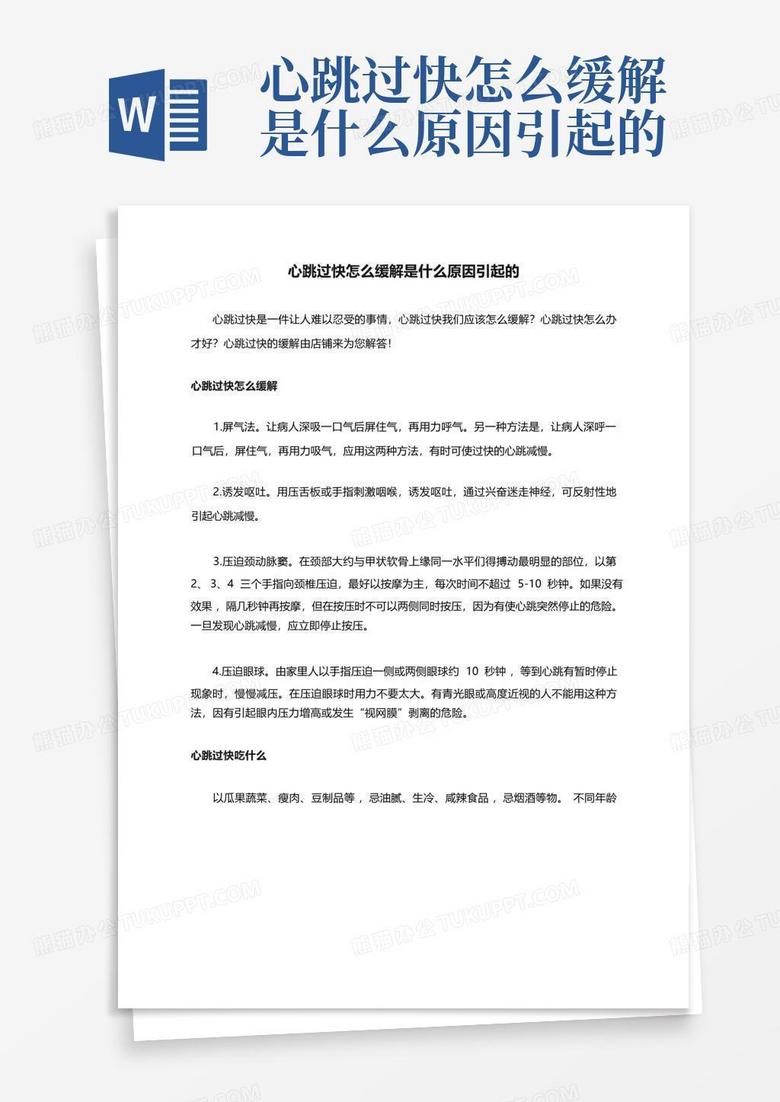

面对心跳过快的情况,首先要保持冷静,避免过度焦虑。轻微的心跳过快,可以通过一些自我调节的方法来缓解,例如深呼吸、放松身心、避免过度劳累等。深呼吸能够减缓心跳速度,有助于缓解焦虑情绪。保持规律作息、充足睡眠,避免熬夜,也是预防和改善心动过速的重要措施。

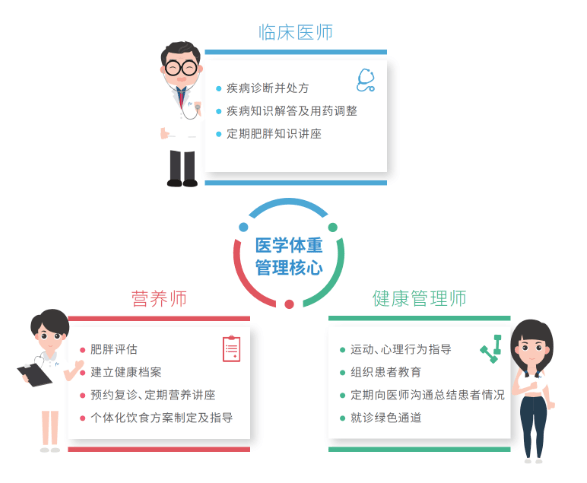

如果通过自我调节仍然无法缓解心跳过快,或者伴有胸闷、胸痛、头晕等不适症状,则应及时就医。医生会根据病史、症状、体格检查和相关检查结果,例如心电图、心脏超声等,来诊断导致心跳过快的原因,并制定相应的治疗方案。

及时的就医至关重要,因为延误治疗可能会导致更严重的后果,例如心律失常、心力衰竭等。 专业的医生能够根据患者的具体情况,判断心跳过快是属于良性还是恶性,并给出相应的治疗建议。

药物治疗与生活方式调整:双管齐下控制心律

- 服用医生处方的药物:医生会根据病因和严重程度,选择合适的药物来控制心率,例如β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂等。

- 调整生活方式:规律作息,保证充足的睡眠,避免过度劳累,戒烟限酒,合理膳食,控制体重,保持适度运动。

- 控制情绪:学习减压技巧,例如冥想、瑜伽、太极等,以降低压力和焦虑,避免情绪波动过大。

- 避免咖啡因和酒精:咖啡因和酒精会刺激心脏,加重心跳过快,应尽量避免摄入。

- 定期复查:遵医嘱定期复查,及时调整治疗方案,确保病情得到有效控制。

心律失常的预防:从日常做起

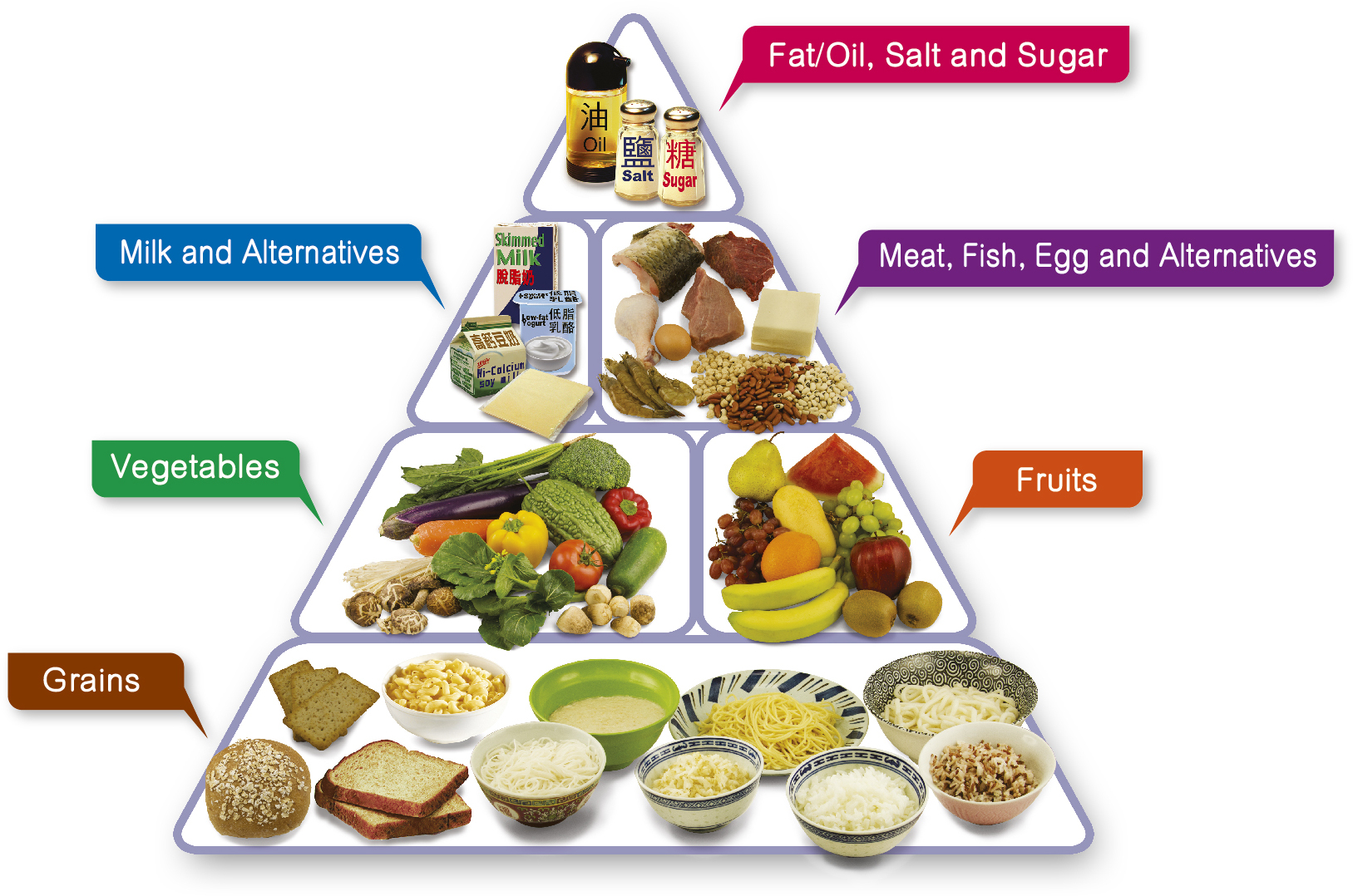

预防心律失常,减少心跳过快发生的概率,需要从日常生活中做起。首先,养成健康的生活习惯至关重要。保持规律的作息时间,保证充足的睡眠,避免过度疲劳,这些都是预防心律失常的关键。此外,还要注意控制饮食,避免过量摄入高盐、高脂、高糖食物,保持健康的体重。

适量的运动也有助于增强心血管系统功能,提高心肌的耐受力,从而降低心律失常的风险。但需要注意的是,运动强度要适度,避免过度剧烈运动。戒烟限酒也是必不可少的,烟酒会损害心血管系统,增加心律失常的风险。

此外,保持良好的心态也十分重要。长期处于紧张、焦虑、压力大的状态下,会增加心律失常的风险,因此,要学会放松身心,调解情绪,保持积极乐观的心态。

定期进行健康体检,及早发现并治疗潜在的心血管疾病,也能有效预防心律失常的发生。

未来展望:科技赋能心律管理

随着科技的进步,未来在心律失常的诊断和治疗方面将会有更多突破。例如,可穿戴设备的普及,可以为人们提供更加便捷的心率监测,及早发现潜在的心律失常问题。人工智能技术也将在心电图的分析和解读方面发挥越来越大的作用,提高诊断的准确性和效率。

新型药物和治疗技术的研发,也将为治疗心律失常提供更多选择。例如,更精准的靶向药物,可以更有效地控制心率,减少副作用。新的微创手术技术,例如射频消融术等,也能更有效地治疗某些类型的心律失常。

当然,对于心跳过快的问题,预防依然是重中之重。通过提高公众对心血管疾病的认识,加强健康教育,推广健康的生活方式,可以有效降低心律失常的发病率。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1