本文系统地讲解了坡度怎么计算,涵盖了坡度计算的基本公式、不同类型坡度的计算方法、在工程领域的应用以及误差分析和改进方法,并展望了未来坡度计算技术的发展趋势。文章中提及了如何计算道路坡度、不规则地形坡度计算等长尾关键词,为读者提供了全面深入的理解。

坡度计算的基本公式与单位换算

坡度,通常指斜坡的倾斜程度,在工程、地理、建筑等领域广泛应用。其计算方法的核心在于:坡度 = 高度差 ÷ 水平距离。

高度差指的是坡面最高点与最低点之间垂直距离,水平距离指的是坡面最高点到最低点在水平面上的投影距离。计算结果通常以百分比(%)、度数(°)或比率(例如1:n)表示。

例如,一个坡面高度差为3米,水平距离为10米,那么其坡度为3米 ÷ 10米 = 0.3,即30%。如果要将坡度30%转换为角度,则需要使用反正切函数:arctan(0.3) ≈ 16.7°。 比率表示则为1:3.33。

实际应用中,需要根据具体情况选择合适的单位和计算方法。例如,在土木工程中,通常使用百分比表示坡度,方便工程人员理解和应用;而在地图绘制中,则可能使用比率或者角度来表示坡度,以便更直观地展现地形特征。 不同的行业和领域可能有其惯用的坡度表达方式,需要引起重视。

根据相关规范和标准,对不同类型工程项目的坡度计算会有不同的精度要求。例如,高速公路的坡度计算需要比一般道路的精度更高,以确保行车安全。

不同类型坡度的计算方法

并非所有坡度的计算都遵循简单的“高度差 ÷ 水平距离”公式。实际工程中,地形复杂多变,需要根据具体情况选择合适的计算方法。

例如,对于不规则地形,需要采用更为精确的测量方法,例如采用全站仪或GPS测量技术获取大量点位坐标,然后利用专业的测绘软件进行数据处理和坡度计算。这比简单的直接测量要准确得多,特别是对于一些大型工程,比如水利工程、铁路工程等等。

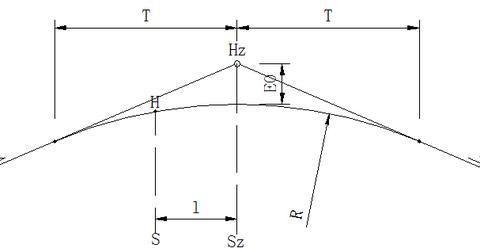

此外,还有一些特殊的坡度计算方法,例如,对于曲线形的坡面,需要采用微积分的知识来进行计算。此时,简单地测量高度差和水平距离就不再适用了。

对于一些复杂的工程项目,可能需要考虑坡度的变化情况,以及对坡度变化进行预估和控制。这需要借助更高级的数学模型和计算工具,以确保工程的安全性和可靠性。

总而言之,选择合适的坡度计算方法,需要综合考虑实际地形、工程要求、以及可用的技术手段等多种因素。

坡度计算在工程领域的应用及案例分析

坡度计算在土木工程、水利工程、交通工程等领域具有广泛的应用。

在土木工程中,坡度计算用于确定建筑物的地基稳定性、路基设计、挡土墙设计等。一个经典的例子是道路设计:道路坡度过大,会影响车辆的行驶安全;坡度过小,则会增加工程成本。因此,道路设计需要根据当地的地形条件和交通需求,选择合适的坡度。根据国家相关规范,高速公路的坡度一般小于5%,而普通公路则可放宽至8%。

在水利工程中,坡度计算用于设计渠道、水库、堤坝等水利设施。例如,渠道的坡度设计需要考虑水流速度、泥沙淤积等因素,以确保水流的畅通和水利设施的稳定性。

在交通工程中,坡度计算用于设计桥梁、隧道等交通设施,以及铁路、公路等交通线路的设计。设计者需要仔细评估坡度对交通安全和通行效率的影响,确保交通设施的可靠性及行车安全。 一些山区铁路的设计中,大坡度的处理尤其关键,需要运用多种技术手段来克服地形的限制。

坡度计算的误差分析及改进方法

坡度计算过程中,存在多种误差来源,例如测量误差、计算误差、数据处理误差等。

测量误差主要源于仪器精度、操作人员水平等因素;计算误差主要源于公式选取、数据处理方法等因素;数据处理误差则主要源于数据采集、处理过程中的错误。

为了减少误差,可以采取以下措施:

1. 使用精度更高的测量仪器,例如全站仪、GPS等;

2. 采用更精确的计算方法,例如微分法、数值积分法等;

3. 提高数据处理的自动化程度,减少人为操作误差;

4. 进行多次测量取平均值,以减少随机误差。

此外,可以采用数据质量控制方法,例如数据异常值剔除、数据平滑等,进一步提高计算精度。 通过这些改进措施,可以有效降低坡度计算中的误差,提高计算结果的可靠性。

未来坡度计算技术的发展趋势

随着科技的进步,坡度计算技术也在不断发展。未来,坡度计算技术的发展趋势主要体现在以下几个方面:

1. 技术手段的升级:例如,高精度三维激光扫描技术、无人机遥感技术等,将为坡度测量提供更便捷、更高效、更精确的手段。

2. 自动化程度的提高:未来的坡度计算将更加自动化、智能化,通过计算机软件实现自动数据处理和计算,减少人工干预,提高效率和精度。

3. 数据融合与集成:将不同来源的数据,例如遥感数据、实测数据等进行融合与集成,可以获得更加全面、准确的坡度信息。

4. 模型的复杂性提升:在处理复杂地形的情况下,例如山区、丘陵等区域,将会发展更为复杂的数学模型和算法,以获得更加精准的坡度计算结果。 这对于大型工程建设具有重要意义。

这些技术进步将有助于提高坡度计算的精度和效率,并更好地服务于工程建设和科学研究。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1