本文系统阐述了通报批评的写作方法,从写作目的和原则、结构和要素、常见错误及避免方法、不同类型通报批评的差异以及未来发展趋势等多个角度进行了深入分析。文章结合实际案例,并提出了改进建议,旨在帮助读者掌握通报批评的写作技巧,提升工作效率。希望读者能根据本文提供的指导,撰写出规范、高效、有针对性的通报批评,从而有效地维护组织纪律,促进工作改进。

通报批评的写作目的和原则

通报批评作为一种重要的组织纪律手段,其写作目的在于警示他人,避免类似事件再次发生,同时维护组织的形象和纪律。因此,在撰写通报批评时,必须遵循以下原则:

首先,事实清楚,证据确凿。通报批评的内容必须基于真实的事实,并提供充分的证据作为支撑,避免出现主观臆断或夸大事实的情况。例如,可以引用相关的会议记录、调查报告、证人证言等作为证据。

其次,措辞严谨,避免歧义。通报批评的语言应该准确、规范,避免使用含糊不清或带有感情色彩的词语。同时,要避免使用一些带有侮辱性或诽谤性的语言。例如,可以使用“行为不当”、“严重违反规定”等中性词语来代替一些带有负面情绪的表达方式。

再次,处理公正,不偏不倚。通报批评的对象应该受到公正的对待,处理结果应该符合相关的规章制度和法律法规。不能因为个人的好恶或者其他因素而对通报批评的对象进行不公平的待遇。比如,在处理结果上需要做到证据充分,程序合规。

最后,注重教育,以理服人。通报批评的目的不仅仅是惩罚错误,更重要的是教育他人,提高他们的纪律意识和责任感。因此,在撰写通报批评时,要注重教育意义,避免简单粗暴地批评。例如,在批评的同时,也要指出错误的原因,并提出改进的建议。

通报批评的结构和要素

一份完整的通报批评通常包括以下几个部分:

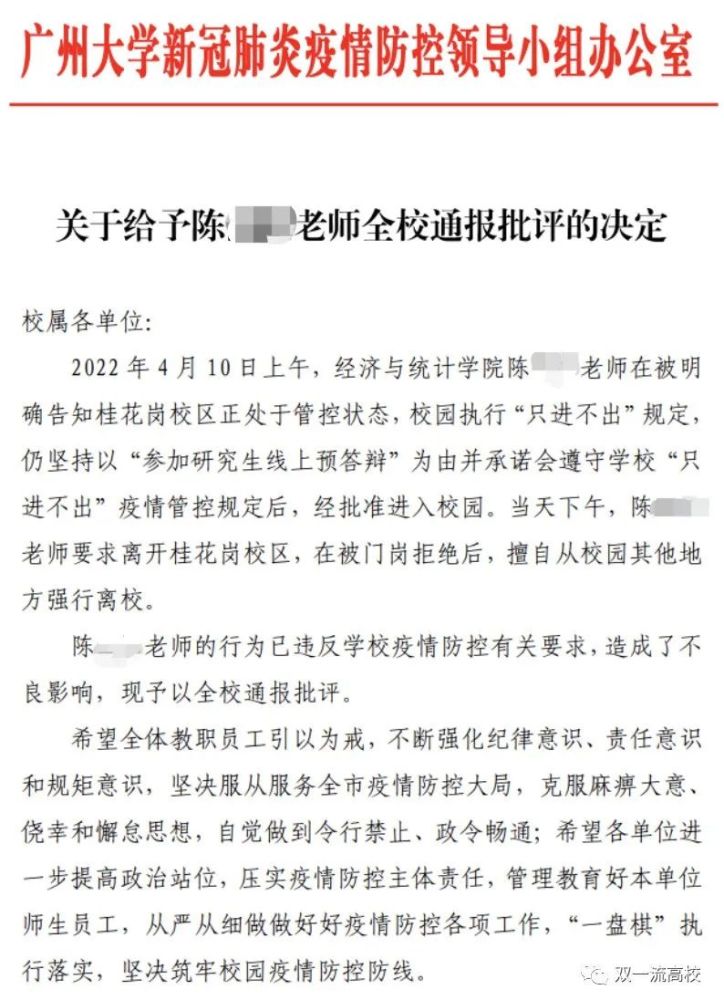

标题:标题要简洁明了,准确概括通报批评的主要内容。例如,可以采用“关于XX事件的通报批评”或“对XX同志的通报批评”等形式。

正文:正文是通报批评的核心部分,需要详细描述事件的经过、原因、性质和后果,并对相关责任人进行批评教育。在描述事件经过时,要遵循时间顺序,避免出现逻辑混乱或前后矛盾的情况。同时,要注意语言的准确性,避免使用模糊不清或含糊其辞的表达方式。例如,需要对事件的时间、地点、人物、事件经过、责任人等信息进行详细说明,做到清晰明了,逻辑严谨。

结尾:结尾要简明扼要地总结通报批评的主要内容,并对今后的工作提出要求。例如,可以强调加强纪律教育,避免类似事件再次发生等。同时,结尾可以根据实际情况,对相关人员提出改进意见。例如,根据以往经验,在处理违纪行为的过程中,可以着重强调加强制度建设、完善监管机制等,以减少此类事件再次发生。

通报批评的常见错误及避免方法

- 标题含糊不清,未能准确概括事件的主要内容

- 正文内容混乱,缺乏逻辑性和条理性

- 证据不足,无法有效证明责任人的过错

- 措辞不当,使用了带有感情色彩或侮辱性的词语

- 处理不公正,偏袒某一方或忽略其他因素

- 缺乏教育意义,只是简单地批评和处罚

- 结尾总结不充分,未能提出改进措施和要求

不同类型通报批评的写作差异

通报批评的写作内容和侧重点会根据不同的情境而有所变化。例如,针对个人违纪行为的通报批评,重点在于指出个人的错误,并提出相应的改进措施;而针对集体性事件的通报批评,则需要对事件的整体情况进行分析,并提出相应的整改方案。

此外,不同单位和组织的通报批评也有所不同。例如,政府机关的通报批评通常比较正式规范,而一些企业或事业单位的通报批评则可能相对灵活一些。一些机构甚至会根据具体事件的严重程度来选择不同的通报批评类型和措辞,例如,针对一些轻微的违纪行为,可能会采取口头批评的方式,而针对一些严重的违纪行为,则可能会采取书面通报批评的方式,甚至会采取更严厉的处理措施。

根据公开资料显示,近年来,随着社会的发展和进步,通报批评的方式也在不断变化,例如,一些单位开始利用网络平台进行通报批评,这在一定程度上提高了通报批评的效率,并且扩大了其影响范围。

通报批评的未来发展趋势

随着社会的发展和科技的进步,通报批评的写作方式和内容也会发生相应的变化。未来,通报批评可能会更加注重数据化和信息化,利用大数据分析等技术手段,提高通报批评的效率和精准性。

此外,通报批评也可能会更加注重人文关怀和心理疏导,避免简单粗暴地批评,而更注重教育和引导,促使受批评者更好地认识到自身错误并积极改正。

权威机构指出,未来通报批评工作中,需进一步完善相关制度和规范,确保通报批评工作规范化、程序化,并保障被通报批评人员的合法权益。同时,需加强对通报批评人员的培训,提高其写作水平和处理问题的能力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1