本文深入探讨了动物是怎么睡觉的,涵盖了动物睡眠的多样性、不同动物的睡眠策略、睡眠时间与生存策略的关系以及睡眠研究的未来展望等多个方面。通过对不同动物睡眠方式的比较分析,我们更加了解了动物对环境的适应能力,以及睡眠在动物生存中的重要性。例如,海豚的交替睡眠和长颈鹿的站立睡眠,都展现了动物在生存压力下进化出的独特策略,也为我们提供了新的思考角度。

睡眠的定义与动物睡眠的多样性

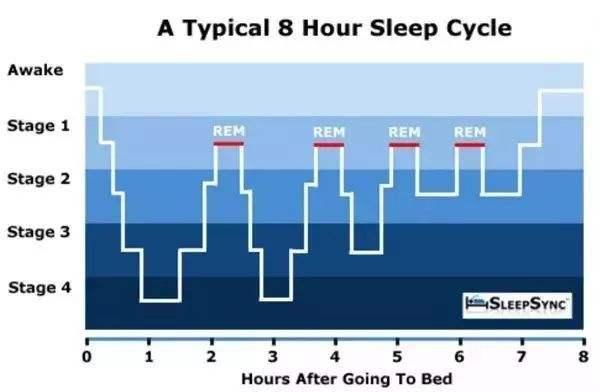

我们通常理解的睡眠,指的是一种可逆的、周期性的意识降低状态,伴随着多种生理指标的变化。然而,动物世界的睡眠却呈现出惊人的多样性。并非所有动物都像人类一样拥有深度睡眠和快速眼动睡眠(REM)两个阶段。例如,鱼类缺乏REM睡眠,它们依靠分布在脑干中的神经元来维持警惕性;而鸟类则可以在睡眠中保持单侧大脑半球的清醒状态,以便在休息的同时警惕周围环境。

一些海洋哺乳动物,例如海豚,就进化出了独特的睡眠方式,它们可以交替使用左右脑半球睡眠,从而保证自身在睡眠期间仍然保持一定的警惕性,避免受到捕食者的袭击。这种巧妙的睡眠策略,有效地平衡了休息的需求和生存的压力。

根据现有的研究,动物的睡眠方式与它们所处的生态环境,以及自身的生理结构和进化历史密切相关。例如,生活在捕食者众多的环境中的动物,通常睡眠时间较短,而草食性动物的睡眠时间则相对较长。

不同动物的睡眠姿势与策略

动物的睡眠姿势千奇百怪,这与其身体结构和生存环境密切相关。例如,蝙蝠倒挂着睡觉,这不仅可以节省能量,还能方便其迅速起飞;鸟类则会在树枝上蜷缩着睡觉,以保持体温并躲避风吹雨打;而一些海洋哺乳动物,如海豹,则会集群睡觉,以互相取暖并提高警惕性。

长颈鹿这种高个子动物,睡觉时通常只能站着睡,因为躺下会难以快速起身,这对于需要时刻警惕捕食者的它们来说,是非常危险的。而大熊猫则会选择在树洞或山洞等相对安全的地方睡觉,并经常变换睡觉的姿势。

总而言之,动物的睡眠姿势和策略,是其长期进化适应的结果,反映了它们在生存竞争中的智慧与策略。不同的生存环境会塑造出不同的睡眠方式,这对于动物的生存和繁衍至关重要。

睡眠时间与动物的生存策略

动物的睡眠时间差异巨大,这与它们的食性、天敌以及生活环境密切相关。例如,以植物为食的草食性动物通常睡眠时间较长,因为它们无需像食肉动物那样花费大量时间去捕猎。而一些小型动物,为了躲避天敌,通常睡眠时间较短,并会选择在安全隐蔽的地方休息。

据观察,狮子平均每天睡眠时间长达10-14小时,这与它们作为顶级捕食者,需要储存能量和保持体力有关。相反,一些小型啮齿类动物的睡眠时间可能很短,甚至只是零星的短暂休息。

睡眠时间长短与动物生存策略息息相关,这体现了自然选择对动物睡眠模式的影响。那些能够在有限的时间内获得足够休息并保持警惕的动物,更有可能生存下来,并将基因传递给下一代。

睡眠不足对动物的影响与动物睡眠研究的未来

- 睡眠不足会导致动物免疫力下降,更容易受到疾病的侵袭。

- 睡眠不足会影响动物的学习和记忆能力,使其难以适应环境变化。

- 睡眠不足会降低动物的警觉性,增加被捕食的风险。

- 睡眠不足会影响动物的繁殖能力,降低其生育率。

- 睡眠不足会造成动物行为异常,例如变得暴躁易怒或行动迟缓。

结语:对动物睡眠的进一步思考

对动物睡眠的研究,不仅有助于我们更好地理解动物的生理机制和行为模式,更能为我们提供保护动物和维护生态平衡的思路。随着科学技术的不断发展,我们有望对动物的睡眠机制有更深入的了解,并开发出更多保护濒危动物的策略。

未来,我们可以通过对动物睡眠的研究,探索更多改善人类睡眠质量的方法,进而提高人类的生活质量和健康水平。例如,研究不同动物的睡眠模式,对于开发更有效的助眠药物和疗法具有重要的指导意义。同时,了解动物如何适应不同的睡眠环境,也为我们设计更舒适的睡眠环境提供了借鉴。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1