小便尿血是怎么回事?这篇文章从常见原因、症状类型、诊断治疗和预防保健四个方面详细阐述了小便尿血的成因、临床表现及应对策略。文中指出,尿路感染和泌尿系统结石是导致小便尿血的常见原因,不同类型的血尿(肉眼血尿、镜下血尿)提示的疾病有所不同,需要进行专业的诊断和治疗。文章也强调了养成良好生活习惯,如多饮水、均衡饮食、戒烟限酒等,对预防小便尿血的重要性。

尿血的常见原因:泌尿系统感染与结石

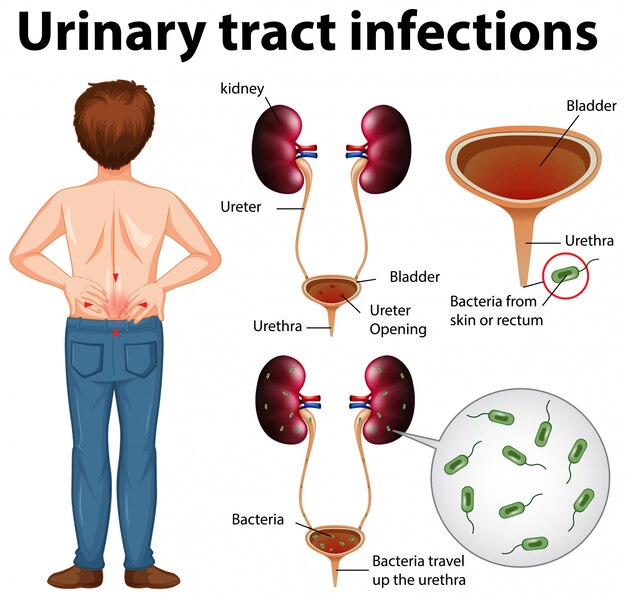

小便尿血,医学上称为血尿,是许多泌尿系统疾病的常见症状,并非单一疾病。最常见的原因之一是泌尿系统感染,例如肾盂肾炎、膀胱炎等。感染会引起尿路黏膜充血、炎症,导致红细胞渗入尿液。一些细菌感染,例如大肠杆菌感染,是尿路感染的主要病原体。根据中国疾病预防控制中心的数据,尿路感染的发病率逐年上升,尤其女性患者占比更高。

另一个常见原因是泌尿系统结石。肾结石、输尿管结石等会损伤尿路黏膜,引起出血。结石的大小、位置和移动情况都会影响出血的程度。结石阻塞尿路时,可能导致剧烈疼痛和血尿。一些研究表明,饮食习惯、遗传因素和环境因素都可能增加患泌尿系统结石的风险。

除了感染和结石,一些良性疾病如前列腺增生、膀胱肿瘤、肾脏肿瘤、肾小球肾炎等,也可能导致尿血。值得注意的是,虽然这些良性疾病本身不危及生命,但如果不及早发现和治疗,也有可能发展成严重问题。

不同类型的血尿及其临床意义

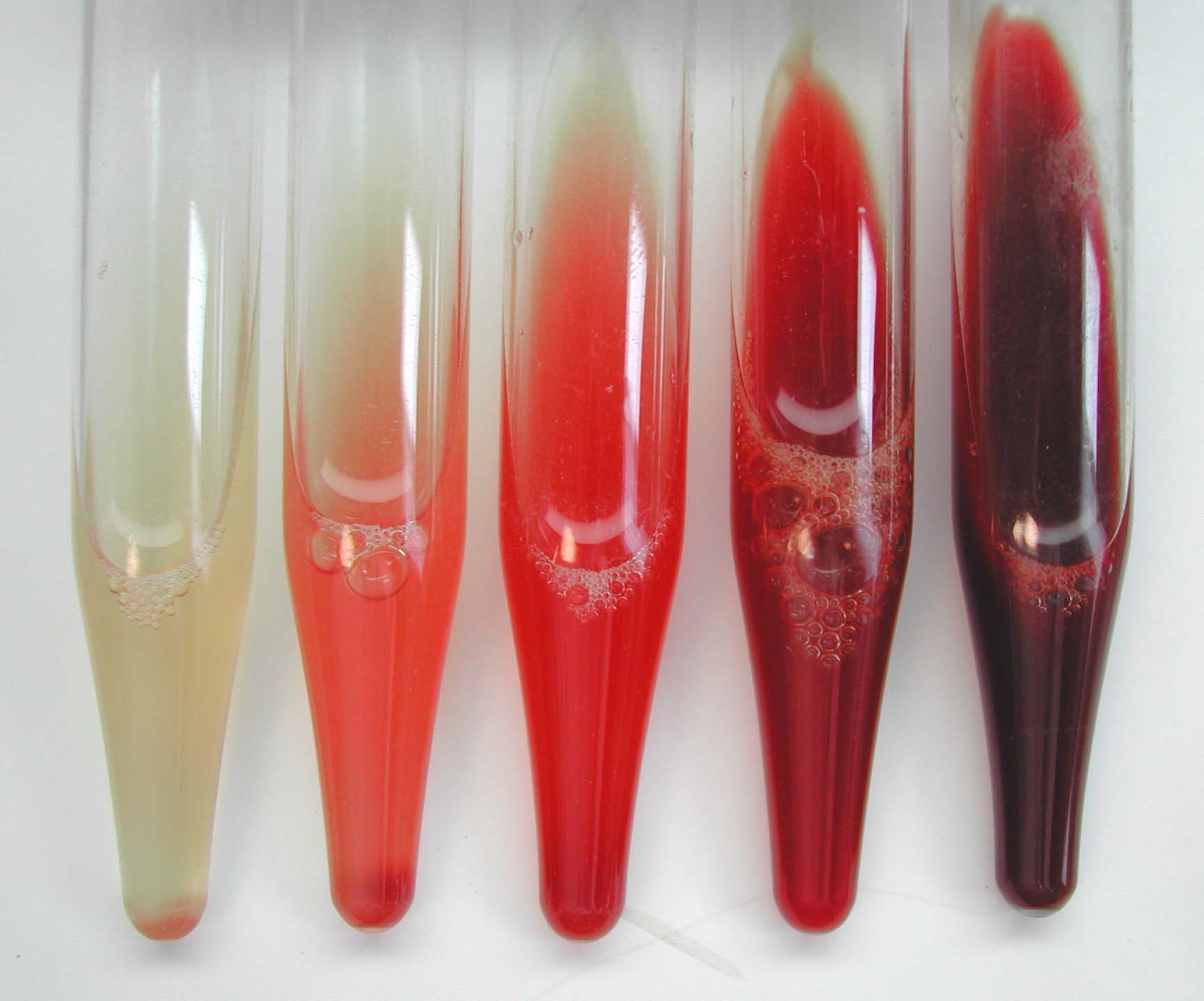

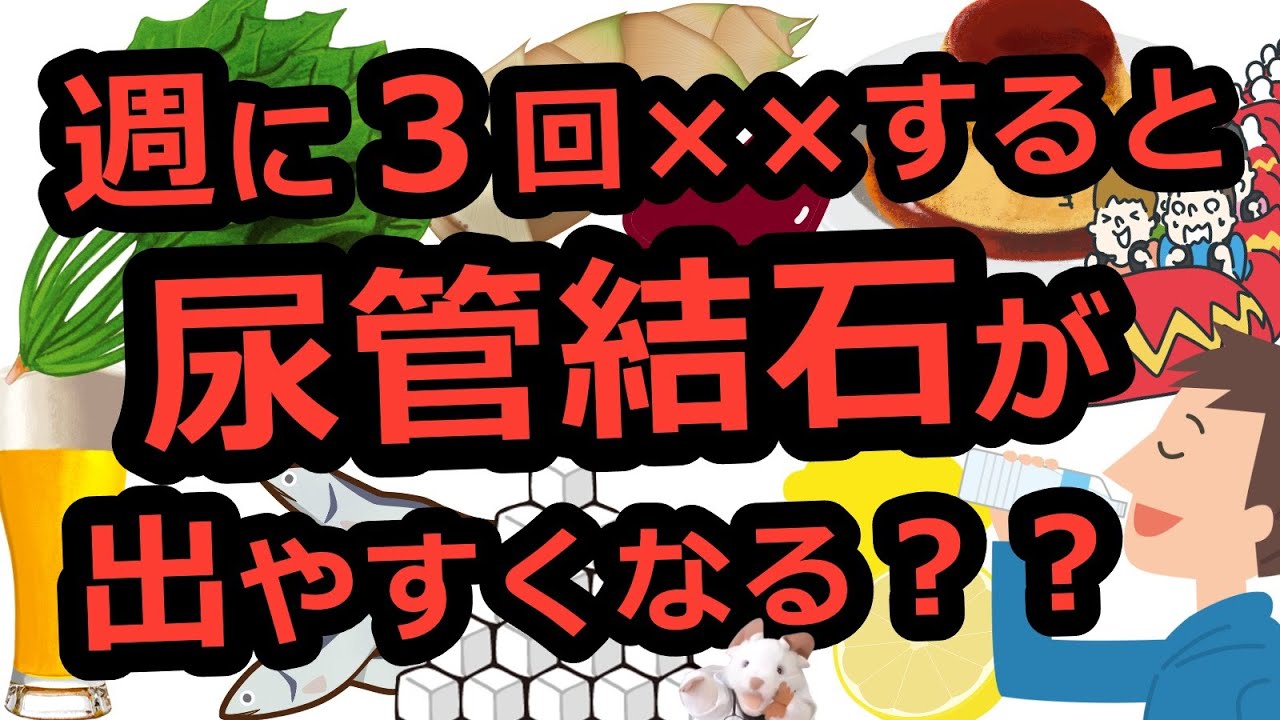

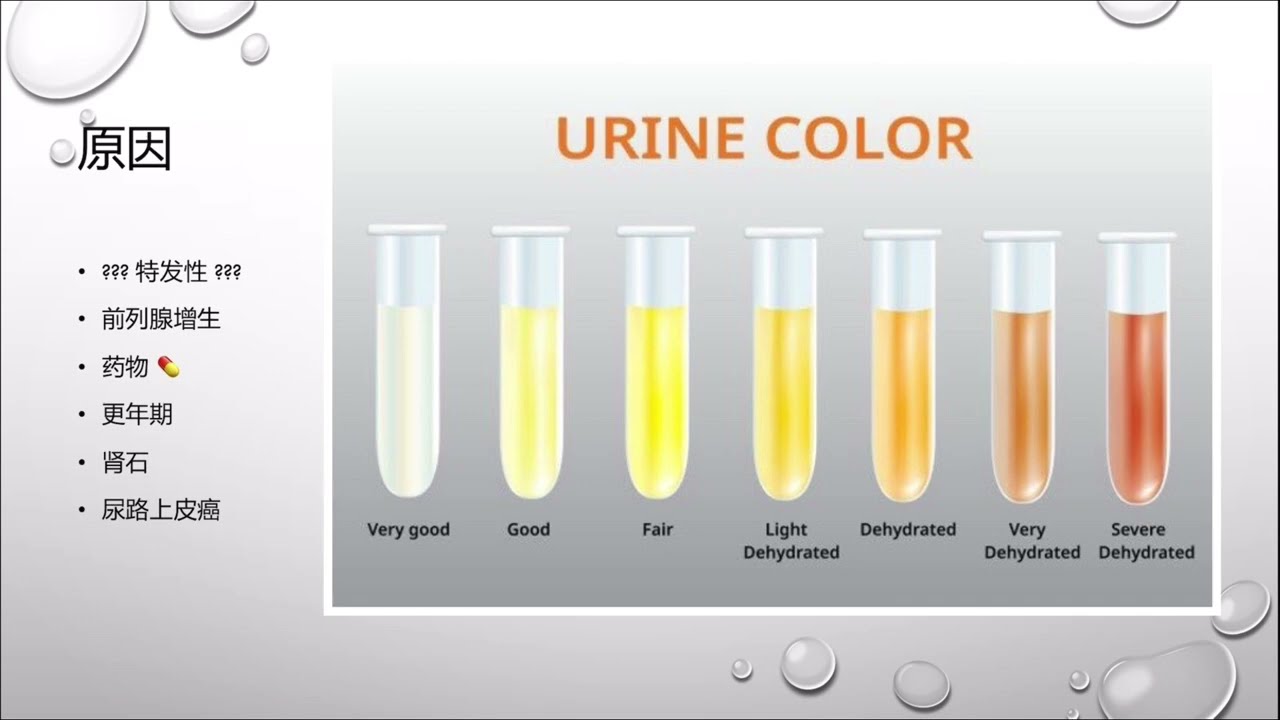

血尿可分为肉眼血尿和镜下血尿两种。肉眼血尿是指尿液颜色呈红色或类似洗肉水颜色,比较容易发现。镜下血尿是指肉眼观察不到,需要通过尿液常规检查才能发现。不同的血尿类型可能提示不同的疾病。例如,持续性肉眼血尿,特别是伴有其他症状,如腰痛、腹部不适等,需要高度警惕泌尿系统肿瘤的可能性。而间歇性镜下血尿,则可能是轻微的炎症或结石引起。

此外,血尿的性质也有不同,根据红细胞形态可判断出血部位及病变性质。例如,变形的红细胞提示肾小球损伤,而正常的红细胞则可能出血部位在尿路下方。当然,准确判断需要医生的专业分析结合其他辅助检查结果。 值得注意的是,血尿的出现也与一些生活习惯密切相关,例如长期饮酒、吸烟等,均会加重肾脏负担,容易引发相关疾病。

尿血的诊断和治疗方法:专业检查不可少

- 进行全面的病史采集,了解患者的症状、病程、既往病史等。

- 进行体格检查,包括腹部触诊、叩诊等,初步判断病变部位。

- 进行尿液常规检查,检测尿液中的红细胞数量、白细胞数量、蛋白质含量等。

- 进行影像学检查,例如B超、CT、MRI等,明确病变的部位、大小和性质。

- 必要时进行尿细胞学检查、尿培养及抗生素敏感试验等。

- 根据诊断结果,制定个体化治疗方案。

尿血的预防与保健:养成良好生活习惯

预防尿血的关键在于预防原发疾病,例如泌尿系统感染和结石。保持良好的卫生习惯,多喝水,勤排尿,可以有效预防尿路感染。此外,均衡饮食,避免高蛋白、高草酸饮食,可以减少肾结石的发生。戒烟限酒,规律运动,控制体重,都有助于维护泌尿系统健康。

一些研究指出,生活方式的改变对预防尿血有着积极的作用。例如,多饮水可以稀释尿液,减少结石的形成;规律运动可以促进血液循环,增强机体抵抗力;健康的饮食则能为身体提供充足的营养,保证泌尿系统功能的正常运行。

此外,定期进行体检,特别是对有尿路感染或结石家族史的人群,尤为重要。早期发现和治疗可以有效降低疾病的严重程度,减少并发症的发生。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1