本文详细解释了鸡眼是怎么形成的,从摩擦压力、皮肤结构、不同鸡眼类型等方面入手,深入浅出地阐述了鸡眼的成因。文章还介绍了鸡眼的预防和护理方法,以及未来研究方向,旨在帮助读者更好地理解和应对鸡眼问题,例如,选择合适的鞋子预防鸡眼,或者了解如何护理软鸡眼。

摩擦与压力:鸡眼形成的罪魁祸首

鸡眼,这种常见于足部的小而坚硬的皮肤增厚,其形成的根本原因在于长期、反复的摩擦和压力。想象一下,你穿着一双不合脚的鞋子,脚趾或脚跟长期受到挤压,皮肤在持续的摩擦下,会不断增生角质层以保护自己,最终形成圆锥状的增厚,这就是鸡眼。

这种摩擦和压力并不需要特别剧烈,只要持续时间足够长,即使是轻微的刺激也可能导致鸡眼形成。例如,经常穿高跟鞋的女性,脚趾部位更容易受到挤压,从而更容易长鸡眼;而经常赤脚行走或穿过于松软的鞋子的群体也可能在脚跟部位形成鸡眼,因为缺乏对脚部的支撑,反而更容易造成不正常的受力。

此外,足部畸形,如拇外翻,也会加剧局部摩擦和压力,增加鸡眼发生的概率。据相关医学统计,长期从事需要站立或行走的工作人群,鸡眼的发生率相对较高。因此,我们可以看出,预防鸡眼的关键在于避免长期、反复的摩擦和压力。

皮肤结构与鸡眼形成的关系

除了外部的摩擦和压力,皮肤自身的结构特点也会影响鸡眼的形成。皮肤由表皮、真皮和皮下组织构成。表皮最外层是角质层,它起到保护皮肤的作用。当皮肤长期受到摩擦和压力时,表皮的增生会加快,角质层会变得更加厚实,从而形成鸡眼。

鸡眼的核心部分是向内生长的角质增生,这部分深入到真皮层,形成一个坚硬的角质栓。这个角质栓会对周围的神经末梢造成压迫,从而引起疼痛。值得注意的是,不同人的皮肤结构存在差异,有些人天生角质层较厚或皮肤敏感度较高,更容易形成鸡眼。

部分研究表明,遗传因素也可能在鸡眼形成中发挥一定作用,这需要进一步的研究来证实。然而,从目前的研究来看,皮肤结构的差异确实会导致个体对摩擦和压力的耐受性不同,从而影响鸡眼的发生率。例如,脚部皮肤干燥、粗糙的人,更容易受到摩擦刺激而长出鸡眼。

不同类型的鸡眼及其形成机制

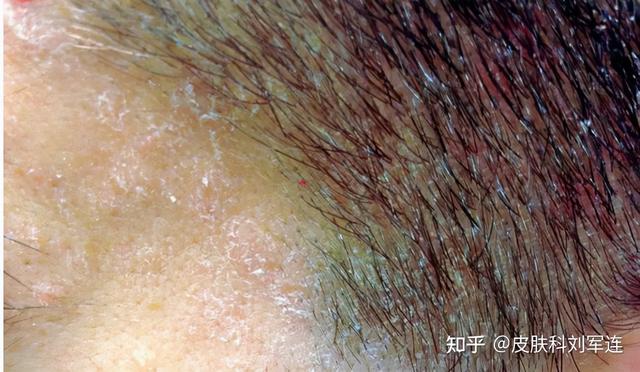

鸡眼并非单一类型,根据其发生部位和症状,大致可以分为硬鸡眼、软鸡眼和趾间鸡眼。硬鸡眼通常出现在脚趾、脚跟等部位,表皮角质层增厚,质地坚硬,中心有一坚硬的角质核心;软鸡眼则通常出现在脚趾之间,由于潮湿闷热,角质较软,容易被汗液浸渍。而趾间鸡眼由于脚趾间的摩擦和挤压,更容易发生在相邻的脚趾之间。

这三种类型的鸡眼虽然形态不同,但形成机制都与长期摩擦和压力有关。硬鸡眼的形成是因为持续的局部压力导致角质层过度增生;软鸡眼因为潮湿环境,角质层更容易软化,增生过程也略有不同;而趾间鸡眼则源于脚趾间的挤压和摩擦。

值得注意的是,无论哪种类型的鸡眼,如果不及时治疗,都可能引起疼痛、炎症甚至感染。因此,一旦发现鸡眼症状,应及时就医,寻求专业医生的帮助,选择适合自己的治疗方案。

鸡眼的预防与护理

- 选择合适的鞋子:鞋子大小要合适,鞋跟高度适中,材质柔软舒适,避免鞋内摩擦。

- 保持足部清洁干燥:勤洗脚,保持足部干燥,避免潮湿环境,可以减少细菌滋生和感染。

- 使用足部护理产品:可以使用一些足部护理产品,例如润肤霜、护足膏等,保持足部皮肤滋润,减少干裂和摩擦。

- 避免长期站立或行走:如果工作需要长时间站立或行走,可以适当休息,并选择舒适的鞋子。

- 定期检查足部:定期检查自己的足部,一旦发现异常情况,应及时就医。

鸡眼形成的未来研究方向

目前对鸡眼形成机制的研究主要集中在外部压力和皮肤结构方面,但一些个体差异和潜在的遗传因素仍需进一步探索。未来研究可以更深入地研究基因表达和蛋白质组学,以找出与鸡眼易感性相关的特定基因和分子标记物。

此外,可以探索新的治疗方法,例如利用基因工程技术或药物干预,以更有效地预防和治疗鸡眼。还可以研究不同人群的鸡眼发生率,建立更完善的风险评估模型,以便针对不同人群制定更有效的预防策略。

同时,针对不同类型的鸡眼,开发个性化的治疗方案,也将是未来研究的重要方向。比如,对于糖尿病患者等特殊人群,如何有效地预防和治疗鸡眼,也是一个重要的研究课题。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1