贫血是怎么造成的?这篇文章从营养缺乏、失血、红细胞破坏和骨髓功能异常等多个角度深入探讨了贫血的成因,并分析了不同类型贫血的特点和治疗方法。文章指出,预防贫血的关键在于均衡饮食、避免慢性失血和定期体检。对于已患贫血的患者,应积极配合医生进行治疗,并改善生活方式。

营养缺乏是导致贫血的主要原因

营养不良,特别是铁、叶酸和维生素B12的缺乏,是导致贫血最常见的原因。铁是合成血红蛋白的重要成分,缺铁会导致缺铁性贫血,这在育龄女性和儿童中较为普遍。

据世界卫生组织统计,全球缺铁性贫血患者数量庞大。在中国,缺铁性贫血也是一个重要的公共卫生问题,尤其是在一些经济欠发达地区,由于膳食结构单一,缺乏含铁丰富的食物,导致贫血发生率较高。

叶酸和维生素B12则参与红细胞的合成,缺乏这两种维生素会导致巨幼细胞性贫血,这在素食者和老年人中较为常见。

例如,长期食用精制米面等缺乏营养的食物,会造成铁、叶酸等营养素的摄入不足,导致身体无法合成足够的血红蛋白,最终引发贫血。

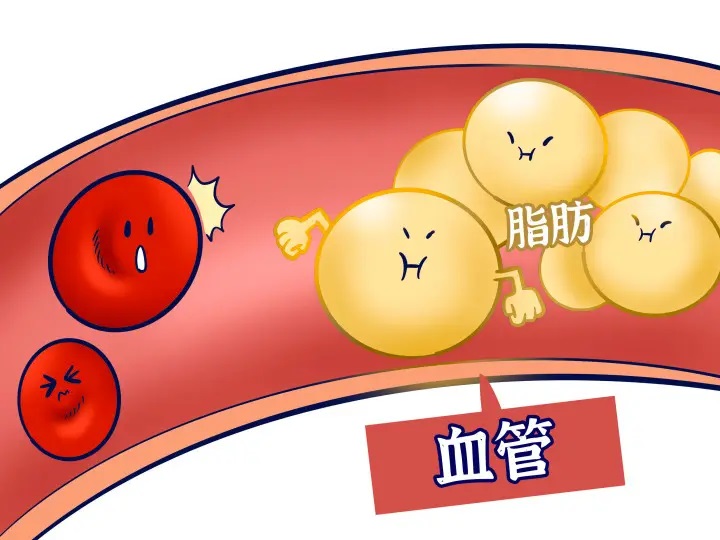

一些慢性疾病,如慢性胃炎、溃疡性结肠炎等,也会影响营养吸收,增加贫血的风险。

因此,均衡饮食、摄入充足的铁、叶酸和维生素B12对预防贫血至关重要。

失血是导致贫血的重要因素

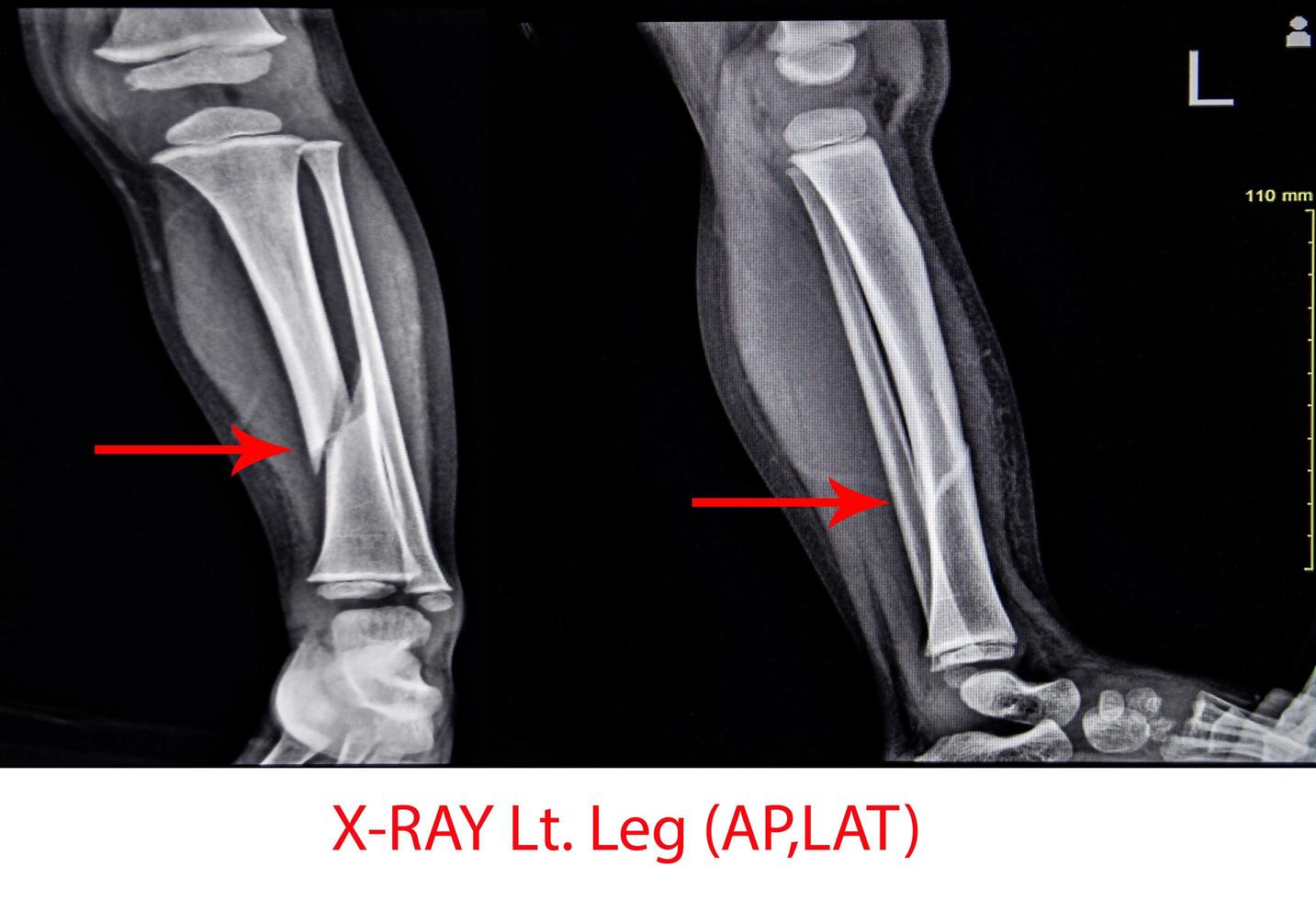

急性或慢性失血是导致贫血的另一个重要因素。急性失血,例如外伤出血、手术出血等,会导致体内血液骤减,从而引发急性贫血。

慢性失血,例如胃溃疡、十二指肠溃疡、肠道息肉等疾病引起的慢性出血,会长期缓慢地减少体内的血液量,导致慢性贫血。

女性月经量过多也是慢性失血性贫血的常见原因之一。

举例来说,一个成年人一次失血超过1000毫升就可能导致休克和严重的贫血。

而慢性失血,即使每次失血量不多,但长期累积下来,也会导致贫血,并可能引发其他并发症。

因此,及时发现并治疗各种出血性疾病对于预防贫血非常重要。

定期进行体检,特别是女性朋友们要注意监测月经量,如有异常应及时就医。

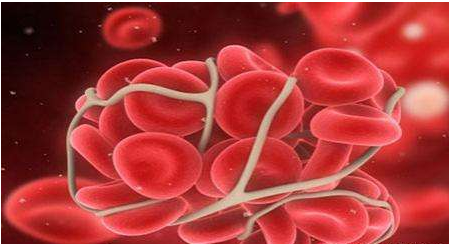

溶血性贫血:红细胞破坏过快

溶血性贫血是指红细胞破坏速度过快,超过了骨髓生成红细胞的速度。这可能由遗传因素、自身免疫性疾病或某些感染引起。

遗传性溶血性贫血,如地中海贫血,是由于遗传缺陷导致红细胞合成异常,易于破裂。

自身免疫性溶血性贫血是由自身免疫系统攻击红细胞,导致红细胞破坏。

一些感染,如疟疾,也会导致红细胞破坏。

例如,地中海贫血患者的红细胞寿命较短,容易发生溶血,导致贫血。

而自身免疫性溶血性贫血则可能与一些自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮等有关联。

对于溶血性贫血,及时诊断和治疗原发病十分重要,可以有效减缓红细胞的破坏,缓解贫血症状。

骨髓功能异常也会导致贫血

骨髓是生成各种血液细胞的地方,如果骨髓功能异常,例如白血病、骨髓纤维化等疾病,就会影响红细胞的生成,导致贫血。

白血病等恶性血液病会抑制骨髓的造血功能,导致各种血细胞数量减少,其中包括红细胞,从而引发贫血。

骨髓纤维化则会使骨髓组织发生纤维化改变,影响红细胞的生成。

这些疾病通常需要专业的血液科医生进行诊断和治疗,治疗方法包括化疗、放疗、干细胞移植等。

例如,骨髓纤维化患者由于骨髓造血功能受损,常表现为贫血、出血等症状。

及早发现和诊断骨髓疾病至关重要,以便尽早进行治疗,提高治愈率并改善生活质量。

总结:贫血的防治策略

总而言之,贫血的成因复杂多样,包括营养缺乏、失血、红细胞破坏过快以及骨髓功能异常等。

针对不同类型的贫血,治疗方法也不尽相同。

预防贫血的关键在于均衡饮食,摄入充足的铁、叶酸和维生素B12等营养素,避免慢性失血,并定期进行体检,早期发现和治疗各种疾病。

对于已患有贫血的人群,应积极配合医生治疗,并根据医嘱调整生活方式和饮食习惯,以改善贫血症状,提高生活质量。

未来,随着医学科技的进步,相信会有更多更有效的治疗贫血的方法出现。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1