溶血性黄疸的治疗是一个复杂的过程,需要根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。本文总结了溶血性黄疸的常见治疗方法,包括药物治疗、输血治疗和脾切除术,并分析了各种方法的优缺点和潜在风险。文章还强调了溶血性黄疸的预防措施以及未来治疗方向,例如精准医疗和基因治疗等新技术的应用。 希望通过本文,读者可以更好地理解溶血性黄疸的治疗策略,并关注其潜在的并发症及预防措施。

溶血性黄疸的病因及诊断

溶血性黄疸,顾名思义,是由于红细胞破坏过多导致血红蛋白代谢产物胆红素在体内堆积过量引起的黄疸。其病因复杂多样,可以分为先天性和获得性两大类。先天性溶血性黄疸通常由遗传因素导致,例如地中海贫血、遗传性球形红细胞增多症等,这些疾病往往从婴儿时期就表现出来。获得性溶血性黄疸则更为常见,可能由多种因素引起,包括自身免疫性溶血性贫血(例如,某些自身抗体攻击红细胞)、药物或毒物引起的血细胞破坏、感染(例如,疟疾、败血症)、输血反应等。

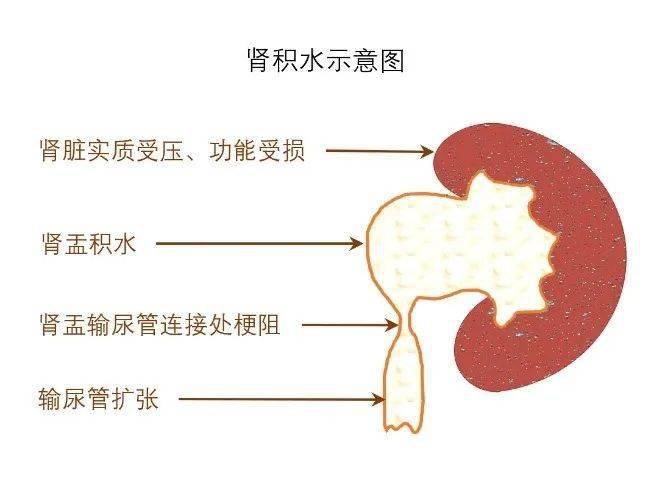

诊断溶血性黄疸需要结合患者的病史、临床症状、体格检查以及实验室检查结果。实验室检查通常包括血常规、网织红细胞计数、血清胆红素水平、尿胆红素和尿胆原检查等,以评估红细胞的破坏程度和胆红素的代谢情况。影像学检查,如超声检查或CT扫描,可能被用于评估脾脏的大小和形态,从而协助诊断。例如,脾脏肿大可能是由于脾脏过度活跃地清除受损红细胞而导致的。准确的诊断对于选择合适的治疗方案至关重要。

溶血性黄疸的药物治疗

溶血性黄疸的治疗方案取决于其根本原因和严重程度。对于一些自身免疫性溶血性贫血,医生可能会选择使用糖皮质激素(如泼尼松)来抑制免疫系统的活性,从而减少红细胞的破坏。糖皮质激素疗效显著,但长期使用可能会有副作用,例如体重增加、骨质疏松等。

此外,一些药物能够抑制红细胞破坏或促进红细胞生成,例如,某些免疫抑制剂或促红细胞生成素。根据相关研究表明,选择合适的药物需要仔细权衡利弊,并根据患者的具体情况进行个性化治疗。 在治疗过程中,医生会密切监测患者的病情变化,包括血常规、肝功能等指标,并根据疗效调整治疗方案。例如,如果糖皮质激素治疗效果不佳,则可能需要考虑其他治疗方案。

输血治疗和脾切除术

对于严重溶血性黄疸患者,输血可能是必要的治疗手段,特别是当患者出现贫血症状或其他严重并发症时。输血可以补充患者体内缺失的红细胞,改善贫血症状,但输血也存在一定的风险,例如输血反应、感染等。因此,医生会在严格评估风险后谨慎进行输血治疗。

在某些情况下,脾脏过度活跃地清除红细胞,加重溶血。此时,脾切除术可能是一种有效的治疗方法。脾切除术通过手术切除脾脏来减少红细胞的破坏。然而,脾切除术也是一项有创手术,存在术后感染、出血等风险。手术前后需要进行一系列的检查和评估,以确保手术的安全性和有效性。根据临床经验,脾切除术通常在其他治疗方案无效的情况下考虑。

溶血性黄疸的并发症及预防

溶血性黄疸如果不及时治疗,可能会导致一系列并发症,例如胆结石、胆囊炎、肝功能衰竭等。严重的溶血还会导致急性肾衰竭,危及生命。因此,及早诊断和治疗溶血性黄疸至关重要。

预防溶血性黄疸的关键在于避免接触导致溶血的因素。对于遗传性溶血性黄疸,目前尚无有效的预防措施。对于获得性溶血性黄疸,应该避免使用可能导致溶血的药物,避免接触毒物,注意个人卫生,预防感染等。对于一些自身免疫性溶血性贫血,可以通过积极的免疫治疗来降低疾病的发病率。

根据公开资料显示,预防措施的有效性与患者的个人体质和疾病的严重程度有关。

溶血性黄疸治疗的未来展望

- 精准医疗的应用:随着基因测序技术的发展,可以对溶血性黄疸的致病基因进行精准诊断,从而制定更有效的治疗方案。

- 新型药物的研发:科学家们正在积极研发新型药物,以期能够更有效地抑制红细胞破坏,减少溶血性黄疸的发生。

- 免疫调节技术的应用:免疫调节技术,例如CAR-T细胞疗法,有望在治疗自身免疫性溶血性贫血方面取得突破。

- 基因治疗技术的应用:基因治疗技术为治疗遗传性溶血性黄疸带来了新的希望,未来有望通过基因编辑技术来修复致病基因。

- 人工智能辅助诊断:人工智能技术可以辅助医生进行诊断和治疗方案的选择,提高诊断的准确性和治疗的效率。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1