本文详细阐述了中国公元前后纪年法的计算方法及历史渊源,探讨了其在现代历史研究中的应用与挑战,并对未来发展趋势进行了展望。文章深入分析了公元纪年法与中国传统纪年法的差异,并结合具体实例,讲解了两种纪年法的相互转换方法,帮助读者更好地理解中国公元前后时间的计算方法和历史脉络。

公元纪年法的引入与中国传统纪年的差异

公元纪年法,也称基督纪年,起源于西方,以耶稣基督的出生年份为起点,公元前为耶稣诞生之前的年份,公元后则为耶稣诞生之后的年份。

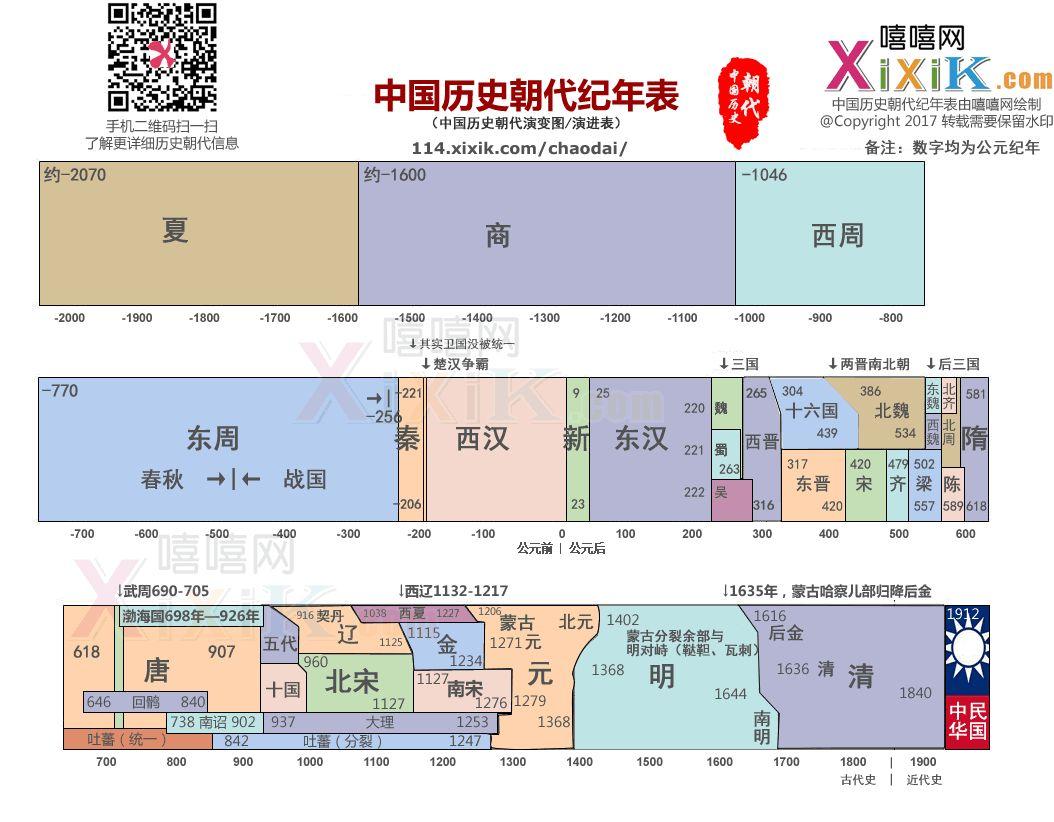

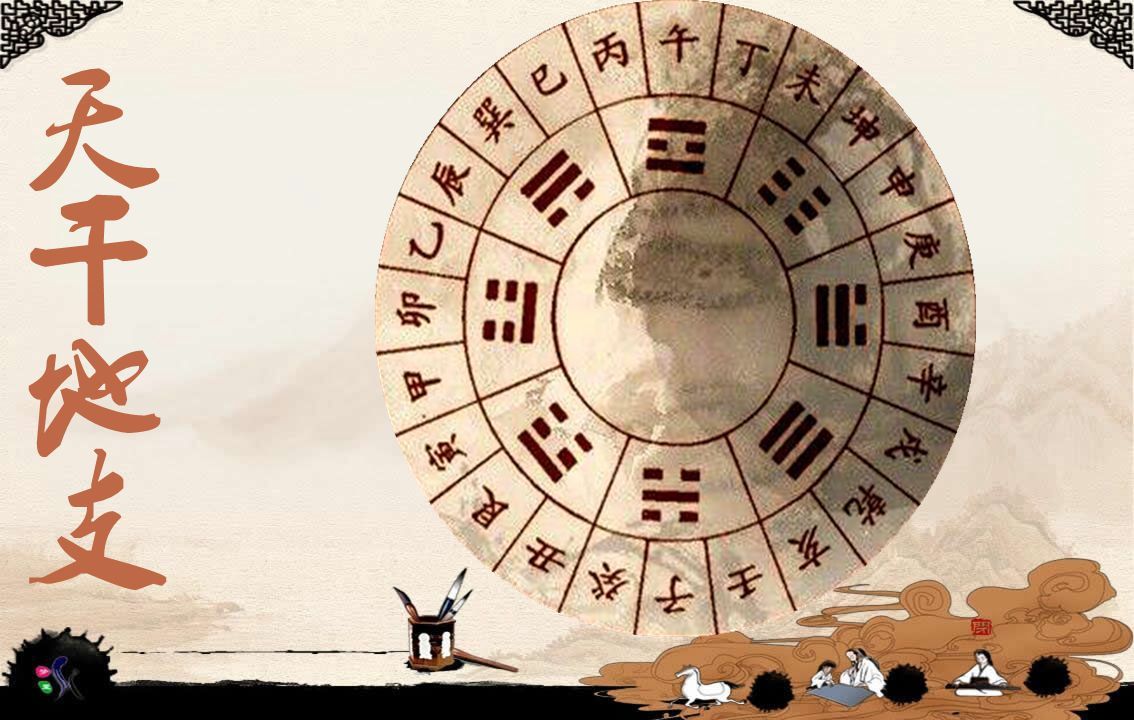

在中国古代,并没有统一的公元纪年法。长期以来,中国采用的是不同的纪年方法,例如:年号纪年、干支纪年等等。年号纪年法是根据皇帝的年号来纪年的,一个皇帝在位期间,采用不同的年号,年号的更迭反映了历史的变迁。干支纪年法则以60甲子为一个周期循环往复,是中国古代最常用的纪年方法之一。

公元纪年法传入中国后,逐渐被广泛采用,尤其是在近代史研究和国际交流中。但传统纪年法仍保留在一些特定的场合,例如在一些文献、碑刻等历史记录中,仍可以看到年号或干支纪年的应用。

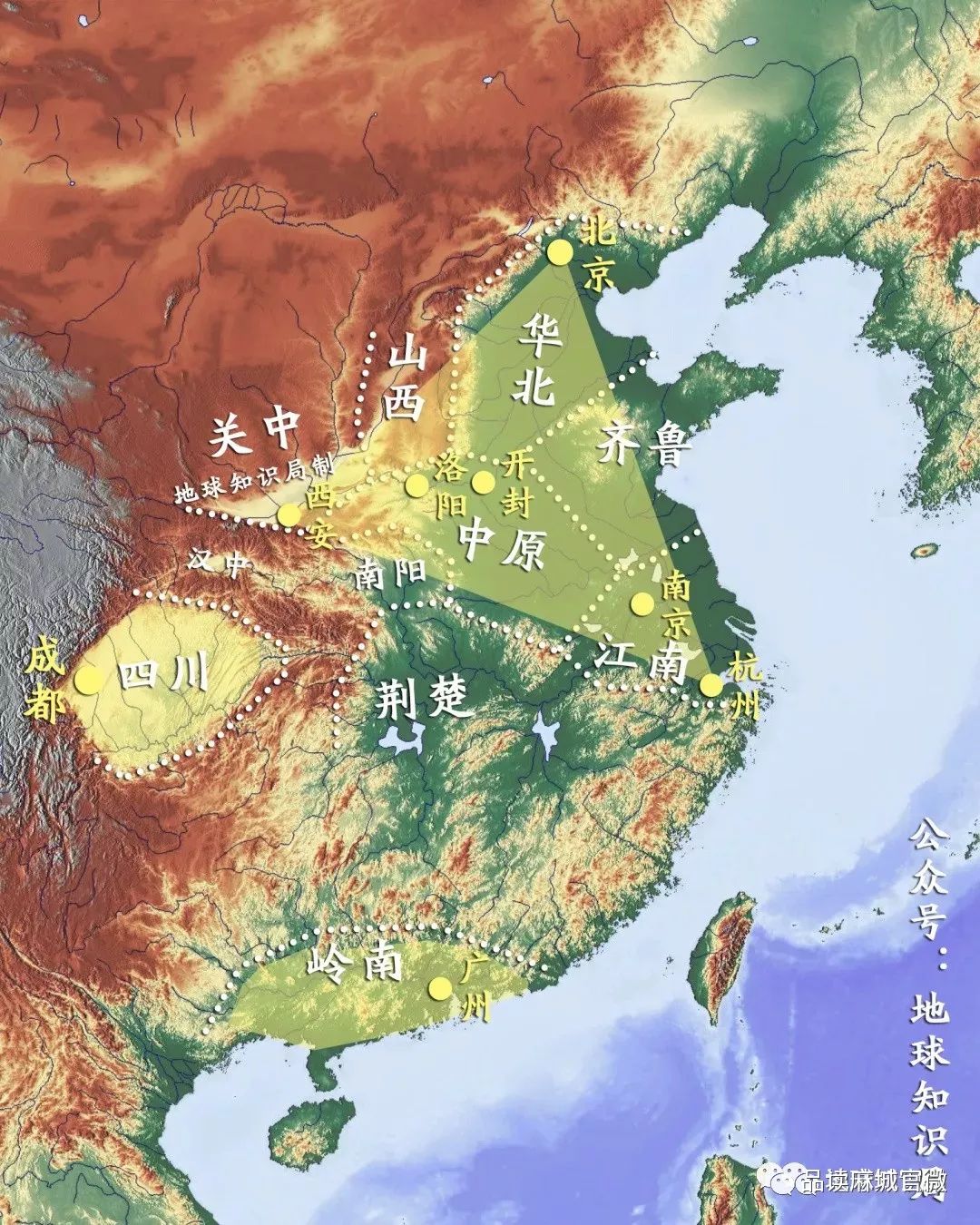

理解中国公元前后纪年,首先要了解公元纪年法本身的逻辑,以及它与中国传统纪年法的区别和联系。这需要我们结合历史背景,从不同的角度进行分析,才能准确把握中国历史的时间框架。例如,我们可以对比公元220年(三国时期)和汉建安二十五年,感受不同纪年法在同一历史时段中的差异。

中国公元前后时间的计算方法及实例

将中国传统纪年法转换成公元纪年法,需要查阅相关的历史资料,找到对应年号或干支所对应的公元年份。一些专门的历史年表可以帮助我们进行转换。

例如,要将汉武帝元朔二年转换成公元纪年,我们需要查阅历史资料得知汉武帝元朔元年对应公元前128年,因此元朔二年对应公元前127年。

反过来,将公元纪年转换成中国传统纪年,也需要类似的方法。比如,要将公元206年转换为中国传统纪年,我们需要找到公元206年对应的年号,例如汉献帝建安十一年。

需要注意的是,由于历史资料的限制和各种不确定因素,不同历史学家对于一些特定年份的转换可能存在细微的差异。在进行历史研究时,需要谨慎对待,并结合多种资料进行交叉验证。比如对于一些年代久远或缺乏明确记载的事件,其公元纪年转换可能存在更大的误差。

公元前后纪年法在现代历史研究中的应用与挑战

在现代历史研究中,公元纪年法是不可或缺的时间坐标。它为不同国家、不同文化背景的历史研究提供了一个统一的时间框架,便于进行跨文化、跨区域的历史比较研究。

然而,在应用过程中,也存在一些挑战。例如,对于公元前后中国历史的断代研究,由于古代纪年法的复杂性和资料的匮乏,准确的换算工作非常困难,甚至有时会因为对历史事件的解读差异而产生年份偏差。

此外,某些古代文献的年代记录可能存在模糊不清的情况,这给研究者提出了进一步考证的挑战,需要借助考古发现、碑刻以及其他辅助材料来完善历史年代的构建。例如,在研究一些地方史志或家族谱系时,由于年代记载不规范,需要进行大量的比对工作来确定准确的公元纪年。

公元纪年法的局限性与未来发展趋势

- 公元纪年法以基督教为背景,在非基督教文化背景下可能会存在一定的文化偏差。

- 公元纪年法的起点是相对固定的,无法适应某些特定历史研究的需要。

- 不同地区和国家的纪年习惯可能有所差异,需要进行换算才能进行有效的比较研究。

- 公元纪年法无法完全涵盖人类历史的所有时期,例如公元纪年法之前,纪年方法就更加复杂多样。

- 在全球化时代,寻找一种更具包容性和普遍适用性的时间框架仍然是一个值得探讨的课题。

结语:重新审视中国公元前后纪年

总而言之,理解中国公元前后怎么算,需要我们深入了解公元纪年法的本质、中国传统纪年法的多样性,以及两者之间的转换方法和历史背景。在现代历史研究中,虽然公元纪年法提供了统一的时间框架,但其局限性依然存在。未来,寻求一种更加普适、包容的纪年方法或许是历史学界需要进一步探索的方向。 我们需要结合多种方法,综合分析历史资料,才能尽可能准确地还原历史事件的真实时间顺序,更全面地理解中国历史的绵延与发展。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1