脾胃湿热怎么调理?本文详细阐述了脾胃湿热的症状辨析、中医调理方法、食疗方以及日常调理方法,并分析了其优缺点及潜在风险。针对脾胃湿热症状,建议寻求专业中医师的帮助,并结合食疗及良好的生活习惯,才能有效地调理脾胃湿热,例如薏苡仁粥等食疗方,以及规律作息等生活习惯的调整,都是非常有效的辅助治疗方法。

脾胃湿热症状辨析:如何判断自己是否脾胃湿热?

脾胃湿热是中医常见病症,其症状复杂多样,容易与其他疾病混淆。准确判断至关重要,才能对症下药,有效调理。

典型的脾胃湿热症状包括:口干、口苦、粘腻苔厚、胃胀、消化不良、大便粘滞、小便黄赤等。此外,还可能伴随头晕、头痛、烦躁易怒、失眠等症状。

例如,一位长期饮食不规律,喜食辛辣油腻的年轻人,可能出现口苦、胃胀、大便不成形等症状,就初步符合脾胃湿热的特征。而一位体质偏寒,长期腹泻,大便稀薄者,则不太符合湿热证候。

需要注意的是,以上只是一些常见症状,并非所有脾胃湿热患者都会表现出所有症状。如果出现类似症状,建议及时咨询中医师进行辨证诊断,避免误诊误治。许多人将脾胃湿热与单纯的消化不良混淆,但两者在病机和治疗上有所不同。单纯消化不良多因饮食不当引起,而脾胃湿热则与体内湿热积聚有关。

中医调理脾胃湿热:辨证施治是关键

中医治疗脾胃湿热,强调辨证施治。根据患者具体症状和体质,选择合适的药物和疗法。

常用的中药包括:黄连、黄芩、白术、茯苓、泽泻等清热利湿的中药。这些药物具有清热解毒、健脾利湿的功效。

例如,《伤寒论》中记载了多种治疗湿热的方剂,如猪苓汤、五苓散等,这些方剂常用于治疗湿热蕴结所致的疾病。现代中医在临床上也会根据患者的具体情况,灵活运用这些经典方剂,或加以化裁,以达到最佳的治疗效果。

此外,中医还常用针灸、推拿等方法辅助治疗,以疏通经络,调和气血,促进体内湿热排出。中医调理脾胃湿热,需要耐心和坚持,切忌急于求成。疗程一般需要数周甚至数月,才能取得理想的效果。

脾胃湿热食疗方:药食同源,调理脾胃

- 薏苡仁粥:健脾利湿,清热解暑。

- 赤豆扁豆汤:清热解毒,利湿消肿。

- 山药莲子汤:健脾益胃,养心安神。

- 冬瓜汤:利尿消肿,清热解毒。

- 绿豆汤:清热解暑,利湿退黄。

脾胃湿热日常调理:养成良好生活习惯

除了药物和食疗,日常调理也至关重要。良好的生活习惯可以有效预防和缓解脾胃湿热。

首先,要保持规律的作息时间,避免熬夜。充足的睡眠有利于身体的修复和调节。其次,要保持心情舒畅,避免过度焦虑和压力。

饮食方面,要避免辛辣刺激、油腻肥甘的食物,多吃清淡易消化的食物。同时,要多喝水,促进体内湿热排出。

运动方面,适量的运动可以增强体质,提高免疫力。但要避免剧烈运动,以免加重病情。

例如,一位长期伏案工作的白领,可以利用午休时间进行简单的瑜伽或伸展运动,以放松身心,促进血液循环。保持良好的生活方式,可以提高脾胃的消化功能,有助于预防和缓解脾胃湿热。

脾胃湿热调理的优缺点及潜在风险

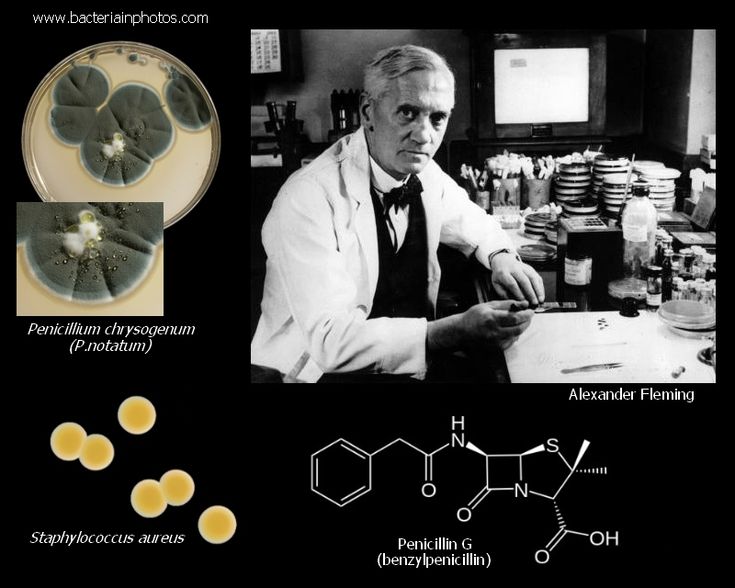

中医调理脾胃湿热,优势在于辨证施治,个性化治疗方案,副作用相对较小。然而,它也存在一些劣势:疗程较长,见效慢,需要患者有耐心和坚持。

潜在风险主要在于误诊误治。如果诊断不准确,或者治疗方法不当,可能会加重病情,甚至导致其他并发症。因此,建议患者选择正规的中医医院或中医师进行治疗。

例如,一位患者误将脾胃湿热诊断为胃炎,长期服用抑制胃酸的药物,反而加重了体内湿热。所以,在选择治疗方法之前,一定要确保诊断准确。

总而言之,脾胃湿热调理是一个系统工程,需要综合考虑药物、饮食、生活方式等多个方面,才能取得最佳效果。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1