痛风石的消除是一个长期过程,需要综合药物治疗、生活方式调整和辅助疗法等多种手段。本文从痛风石的形成机制、药物治疗、生活方式干预及辅助疗法等角度,深入探讨了痛风石的消除方法,并指出了痛风石治疗中面临的挑战和未来的发展方向。 有效的痛风石治疗需要患者的积极配合,坚持长期管理,并重视痛风石的预防,才能最终摆脱痛风困扰,拥有健康的生活。

痛风石形成的病理机制:尿酸盐沉积的始末

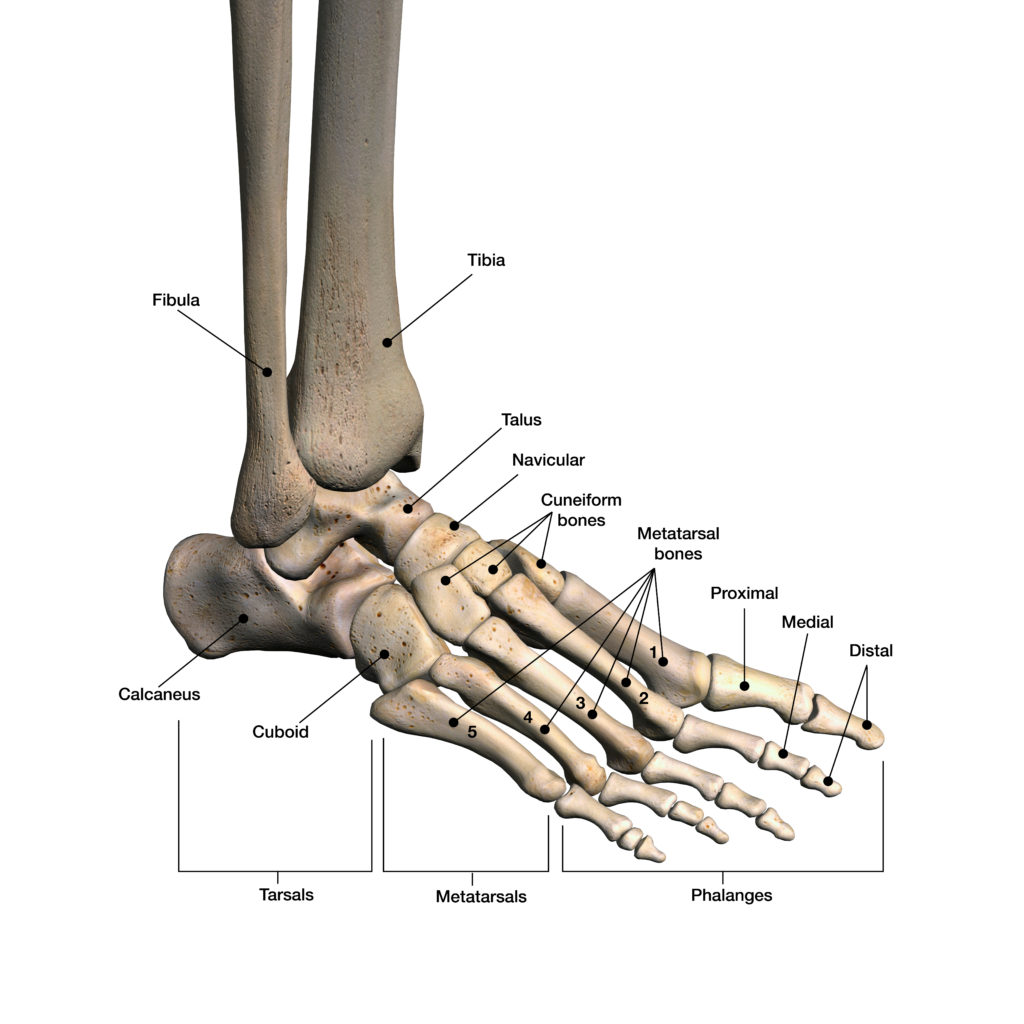

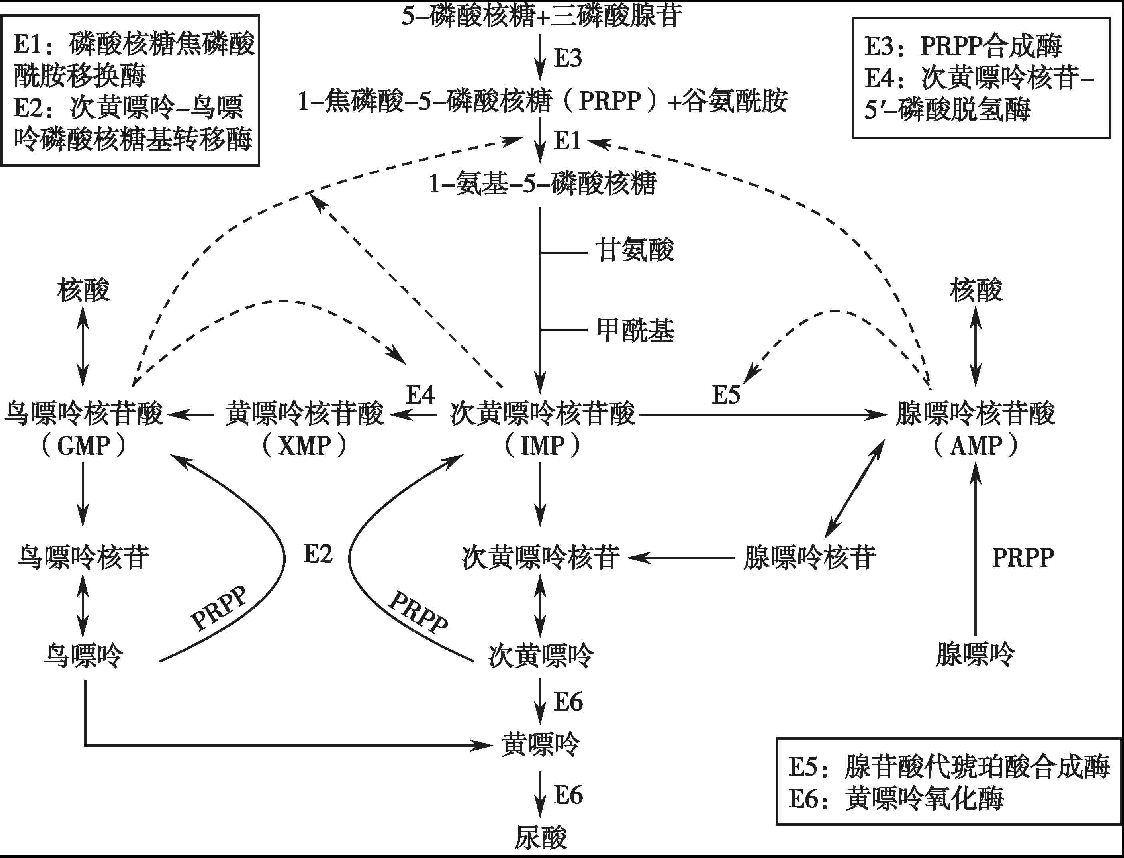

痛风石的产生,根源在于体内尿酸水平长期过高。尿酸是人体嘌呤代谢的最终产物,当体内产生尿酸过多或肾脏排泄尿酸能力下降时,就会导致血液中尿酸浓度升高,超过饱和度后,尿酸盐就会以结晶的形式沉积在关节、软骨、肌腱等部位,形成痛风石。

这些尿酸盐晶体就像锋利的“小刺”,刺激周围组织,引发剧烈炎症反应,导致关节红肿、疼痛,严重时甚至会导致关节畸形和功能障碍。痛风石的形成是一个长期累积的过程,并非一朝一夕,因此早期预防和干预至关重要。

据相关研究表明,长期高嘌呤饮食,肥胖,以及饮酒等不良生活习惯,都显著增加痛风石形成的风险。而一些慢性疾病,如肾功能不全等,也会影响尿酸的排泄,从而促进痛风石的形成。值得注意的是,痛风石并非只发生在关节处,有时也可能沉积在皮下组织,形成可见的结节。

药物治疗:控制尿酸水平,溶解痛风石

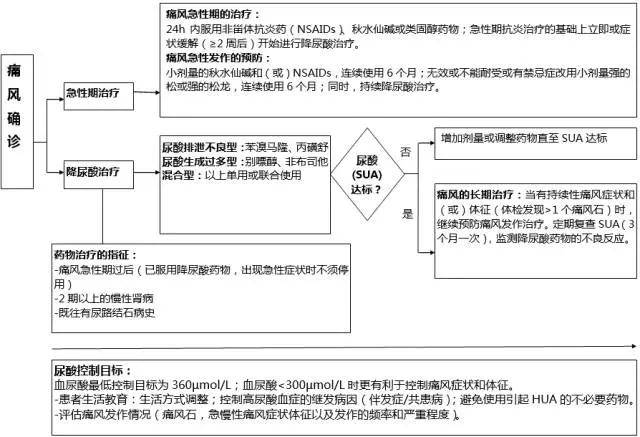

目前,临床上常用的药物治疗方法主要包括:抑制尿酸生成、促进尿酸排泄以及抗炎镇痛等。抑制尿酸生成的药物,例如别嘌呤醇,可以减少体内尿酸的产生,降低血尿酸水平;促进尿酸排泄的药物,例如苯溴马隆,可以促进肾脏对尿酸的排泄。

抗炎镇痛药物,例如秋水仙碱或非甾体类抗炎药,则可以有效缓解痛风急性发作时的疼痛和炎症。需要注意的是,药物治疗需要在医生的指导下进行,切勿自行服用药物,以免出现不良反应。

值得一提的是,一些研究指出,通过药物降低尿酸水平,并持续一段时间,可以达到部分溶解痛风石的目的。但这一过程较为漫长,且并非所有痛风石都能被完全溶解。 因此,患者需要有耐心和恒心,坚持长期治疗。部分患者可能需要联合用药以达到最佳治疗效果。

生活方式干预:从日常细节入手,预防痛风石复发

- 控制饮食,减少嘌呤摄入。应避免食用高嘌呤食物,如动物内脏、海鲜、浓肉汤等。

- 保持适度体重,避免肥胖。肥胖是痛风的重要危险因素,减重有助于降低血尿酸水平。

- 戒酒或限酒。酒精会抑制尿酸排泄,增加痛风石形成的风险。

- 多喝水,促进尿酸排泄。充足的水分摄入有助于稀释尿酸,促进其排泄。

- 规律作息,避免熬夜。良好的睡眠有助于增强机体免疫力,降低痛风复发的风险。

- 适度运动,增强体质。适当的运动有助于提高新陈代谢,降低体重,但应避免剧烈运动。

- 保持积极乐观的心态,减轻精神压力。长期精神压力也可能加重痛风病情。

辅助疗法:结合多种方法,提升治疗效果

除了药物治疗和生活方式干预外,一些辅助疗法,例如中医中药治疗、物理疗法等,也可能在一定程度上缓解症状,改善病情。中医中药治疗强调整体调理,可以根据患者的具体情况,选择合适的方剂,以达到清热解毒、活血化瘀、通络止痛的目的。

物理疗法,例如热敷、超声波治疗等,可以缓解关节疼痛和炎症,但不能替代药物治疗。需要注意的是,辅助疗法应在医生的指导下进行,切勿盲目尝试,以免延误病情。

根据一些临床案例表明,综合治疗方案,即药物治疗、生活方式干预和辅助疗法相结合,往往能够取得最佳的治疗效果。 当然,每个患者的病情和体质不同,需要根据具体情况制定个性化的治疗方案。

痛风石消除的挑战与展望:长期管理,预防胜于治疗

痛风石的消除并非易事,它需要患者的长期坚持和配合。 挑战在于,许多患者难以坚持长期药物治疗和生活方式的改变,导致病情反复。此外,个体差异也导致治疗效果存在差异。一些痛风石体积较大或位置特殊,药物溶解的效果可能有限,甚至需要考虑手术干预。

未来的研究方向可能集中于开发疗效更好、副作用更小的药物,以及更精准的诊断和治疗方法。 同时,普及痛风防治知识,提高公众的健康意识也至关重要。预防远胜于治疗,通过健康的饮食习惯、规律的生活方式,以及定期体检,可以有效降低痛风和痛风石的发生率。

从长远来看,建立更完善的痛风防治体系,加强对高危人群的筛查和干预,是预防和控制痛风及痛风石的关键。这需要政府部门、医疗机构和社会各界的共同努力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1