血红蛋白浓度偏高是怎么回事?本文详细阐述了血红蛋白浓度偏高的原因、症状、诊断方法、治疗方案及潜在风险,并强调了早期诊断和治疗的重要性,以及通过生活方式调整和积极治疗来预防相关并发症,例如心脑血管疾病。文中还探讨了高原反应和慢性疾病导致血红蛋白浓度升高的机制,以及不同类型红细胞增多症的治疗策略。

血红蛋白浓度偏高的常见原因

血红蛋白浓度偏高,医学上称为红细胞增多症,并非简单的数值升高,而是人体内部复杂机制失衡的体现。

其发生原因复杂多样,大致可以归为原发性和继发性两大类。原发性红细胞增多症,又称真性红细胞增多症,是一种骨髓造血干细胞的异常增殖性疾病,导致骨髓产生过量的红细胞,进而使血红蛋白浓度升高。这是一种相对少见的疾病,需要进一步的骨髓检查来确诊。

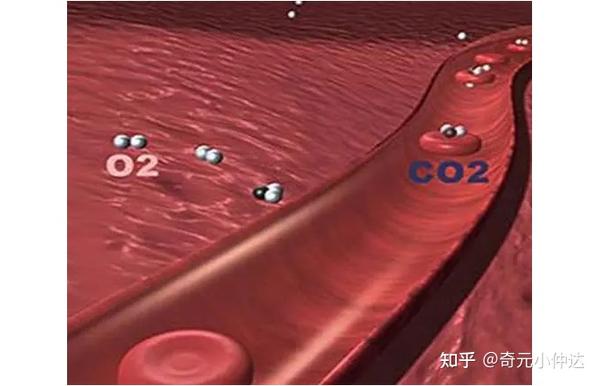

继发性红细胞增多症则更为常见,通常是人体对某些生理或病理因素的反应,例如:长期生活在高原地区,由于空气稀薄,氧气分压降低,人体为适应缺氧环境,会增加红细胞生成,以提高血液携氧能力;某些慢性肺部疾病,如慢性阻塞性肺病(COPD),也会导致血红蛋白浓度升高,这是由于肺部换气功能障碍,体内氧气不足所致;此外,某些先天性心脏病、肾脏疾病以及肿瘤等,都可能引起继发性红细胞增多症。

了解血红蛋白浓度偏高的具体成因,有助于医生制定更精准的治疗方案。例如,对于高原性红细胞增多症,通常无需特殊治疗,只要离开高原环境,血红蛋白浓度即可逐渐恢复正常;而对于由疾病引起的继发性红细胞增多症,则需要针对原发疾病进行治疗。

血红蛋白浓度偏高的临床表现及诊断

血红蛋白浓度偏高并非总是伴随明显症状,许多情况下是在体检时偶然发现。然而,当血红蛋白浓度显著升高时,可能会出现一些临床表现,例如:头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、乏力、皮肤和黏膜发红等。严重情况下,还可能出现心悸、胸闷、呼吸困难等症状,这是由于血液黏稠度增加,导致血液循环障碍所致。

为了明确诊断,医生通常会结合病史、体格检查以及实验室检查结果来判断。除了血常规检查显示血红蛋白浓度升高外,还可能需要进行其他辅助检查,例如:骨髓检查、血气分析、肝肾功能检查等,以排除其他疾病,并确定血红蛋白浓度升高的具体原因。

及时的诊断对于避免严重并发症至关重要。例如,高血黏度可增加血栓形成的风险,导致心脑血管事件的发生。因此,一旦发现血红蛋白浓度偏高,应及时就医,在医生指导下进行治疗。

血红蛋白浓度偏高的治疗和预防

- 根据病因进行针对性治疗:针对原发性红细胞增多症,可能需要采取放疗、化疗或药物治疗等措施,以控制骨髓异常增殖;针对继发性红细胞增多症,则需治疗原发病,例如控制慢性肺病,治疗肾脏疾病等。

- 生活方式调整:保持规律作息,避免过度劳累,合理膳食,保证营养均衡,戒烟限酒,控制体重,对于降低血红蛋白浓度或延缓其升高速度都有一定的帮助。

- 药物治疗:在医生的指导下,根据病情选择合适的药物,例如可以降低血液黏度的药物等。

- 定期复查:血红蛋白浓度偏高患者需要定期进行复查,监测血红蛋白浓度变化,及早发现问题,及时调整治疗方案。

- 保持积极乐观的心态:良好的心理状态有助于提高免疫力,增强抵抗疾病的能力。

血红蛋白浓度偏高的潜在风险与长期影响

血红蛋白浓度持续偏高,会对人体健康造成一系列潜在风险。高浓度的血红蛋白会导致血液黏度增加,从而增加血栓形成的风险,可能引发严重的心脑血管事件,例如脑梗塞、心肌梗死等。同时,高黏稠度血液还会影响到其他器官的血液供应,例如肾脏、眼睛等,导致相应器官的功能损害。此外,长期血红蛋白浓度偏高还可能与某些类型的癌症存在一定的关联性,尽管具体的机制尚不明确,但相关的研究仍在进行中。

一些研究表明,长期高血红蛋白浓度可能增加心血管疾病风险,这与血液高黏度导致血管损伤有关。例如,一项对多名患者进行的长期追踪研究结果显示,血红蛋白浓度持续偏高的患者,发生心血管事件的风险显著高于血红蛋白浓度正常者。因此,对于血红蛋白浓度偏高者,不仅需要积极治疗原发病,更应关注心血管健康,采取积极的预防措施。

值得注意的是,以上潜在风险是基于大量研究和临床观察得出的结论,并非所有血红蛋白浓度偏高者都会出现这些问题,具体风险程度还与其他个体因素有关。但无论如何,及早发现并治疗血红蛋白浓度异常,对维护身体健康至关重要。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1