肺结节的形成是一个复杂的多因素过程,炎症反应、感染、基因突变等都可能参与其中。预防肺结节的关键在于避免接触有害物质,保持健康的生活方式,并进行定期体检。随着精准医学和人工智能技术的应用,肺结节的诊断和治疗将会有更精准、更有效的方案。 了解肺结节的形成机制和预防方法,对于提高公众健康意识,降低肺结节发病率至关重要。

肺结节的形成:炎症反应与感染的长期影响

肺结节的形成是一个复杂的过程,并非单一因素导致,而是多种因素共同作用的结果。其中,炎症反应和感染是肺结节形成的重要诱因之一。

长期持续的肺部炎症,例如慢性支气管炎、肺炎等,会损伤肺部组织,导致肺组织修复过程中出现异常,形成结节。这些炎症会刺激肺部细胞过度增生,最终形成肉芽肿性炎症,形成肺结节。一些病毒性或细菌性感染,如结核分枝杆菌感染,也会引发肺部炎症反应,最终导致肺结节的发生。据统计,我国肺结核发病率仍然较高,这部分人群患肺结节的风险也相对较高。

此外,一些环境因素,如长期暴露于空气污染、粉尘、石棉等有害物质,也会导致肺部慢性炎症,增加肺结节的发生风险。例如,长期在煤矿工作的矿工,患矽肺的几率较高,而矽肺患者也更容易出现肺结节。

值得注意的是,并非所有炎症反应和感染都会导致肺结节。人体的免疫系统通常能够有效清除炎症反应和感染,防止其发展成肺结节。但当免疫力下降或炎症持续时间过长时,则更容易形成肺结节。

基因突变与肺结节的发生:遗传因素的影响

除了环境因素和感染因素外,遗传因素也可能在肺结节的形成中扮演一定角色。一些基因突变会影响细胞生长和分化,增加肺癌的风险,而肺结节常常是肺癌的前兆。

例如,某些家族性肺癌患者更容易出现肺结节,这可能与遗传基因的突变有关。一些研究发现,某些基因的突变会增加肺部细胞增生的风险,导致肺结节的形成。然而,目前对基因突变与肺结节形成关系的研究仍在进行中,尚需更多的研究来阐明其具体的机制。

虽然遗传因素在肺结节的发生中起一定作用,但它并不是决定性因素。绝大多数肺结节的发生与遗传因素无关。环境因素和生活方式等后天因素对肺结节的发生起着更重要的作用。 因此,即使有家族遗传史,也要注意预防和积极进行体检。

肺结节的类型与特性:良性与恶性结节的区分

- 良性结节:通常生长缓慢,边界清晰,形态规则,无明显血管增生。多数情况下,无需特殊治疗。

- 恶性结节:生长迅速,边界模糊,形态不规则,可能伴有血管增生,常为肺癌的前兆。需进行密切随访或手术切除。

- 磨玻璃结节:影像学表现为密度降低的阴影,边界模糊,可能是腺癌早期表现。需要动态观察或进一步检查。

- 实性结节:影像学表现为密度增高的阴影,边界清晰或模糊。良恶性均有可能,需根据病史、影像学特征、细胞学检查结果等综合判断。

- 部分实性结节:影像学表现为部分实性、部分磨玻璃影,需要结合其他检查手段进行鉴别诊断。

肺结节的预防与早期筛查:降低患病风险的关键

预防肺结节的发生,关键在于避免或减少接触致病因素,保持健康的生活方式。

首先,应避免吸烟,这是肺癌和肺结节发生的重要危险因素。吸烟不仅会直接损伤肺部组织,还会降低机体免疫力,增加肺部感染的风险,从而增加肺结节的发生几率。

其次,要积极预防和治疗肺部感染性疾病,如肺炎、支气管炎、结核病等。 控制好肺部感染能够有效降低肺部炎症发生率,从而减少肺结节的形成几率。

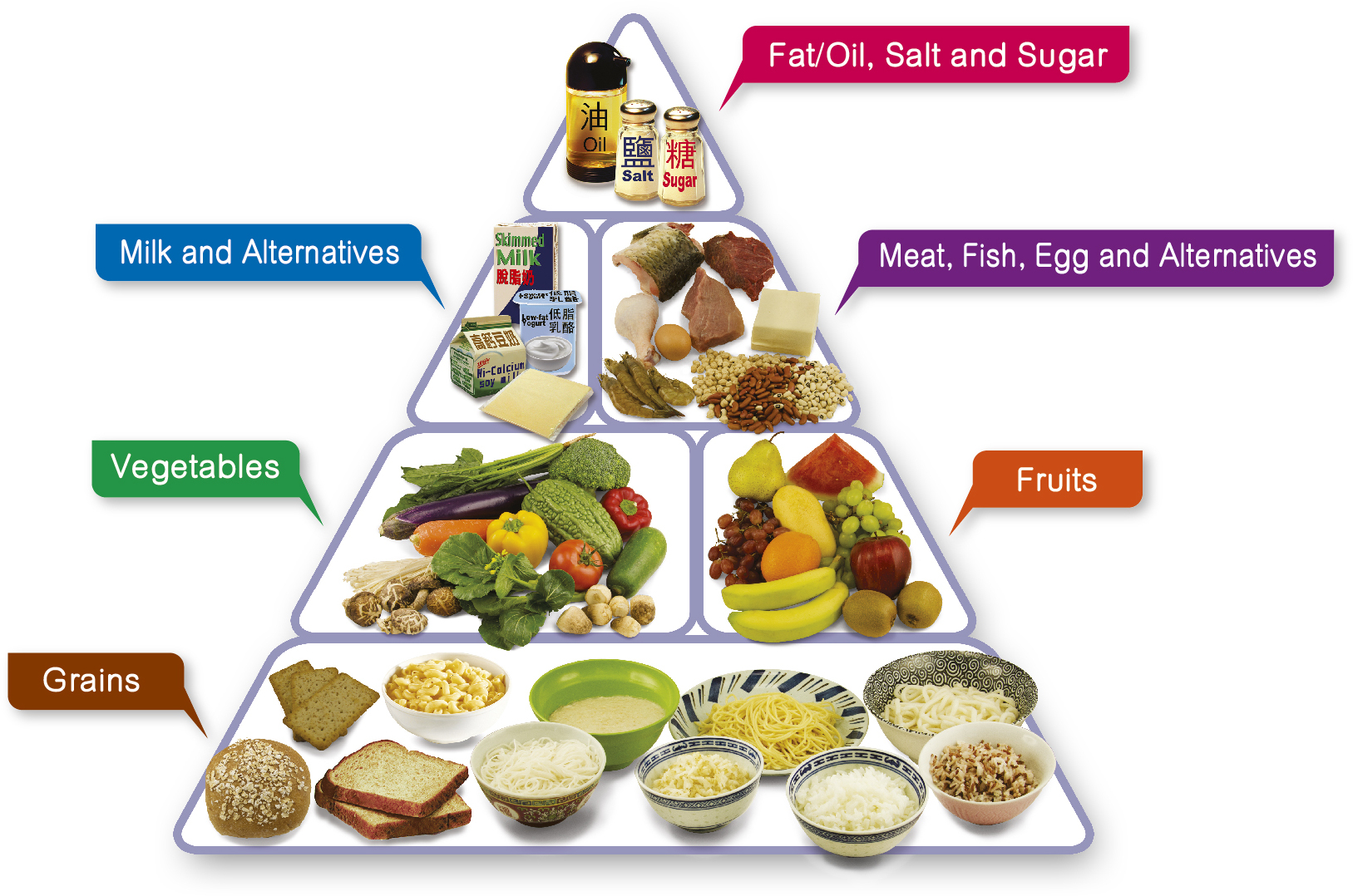

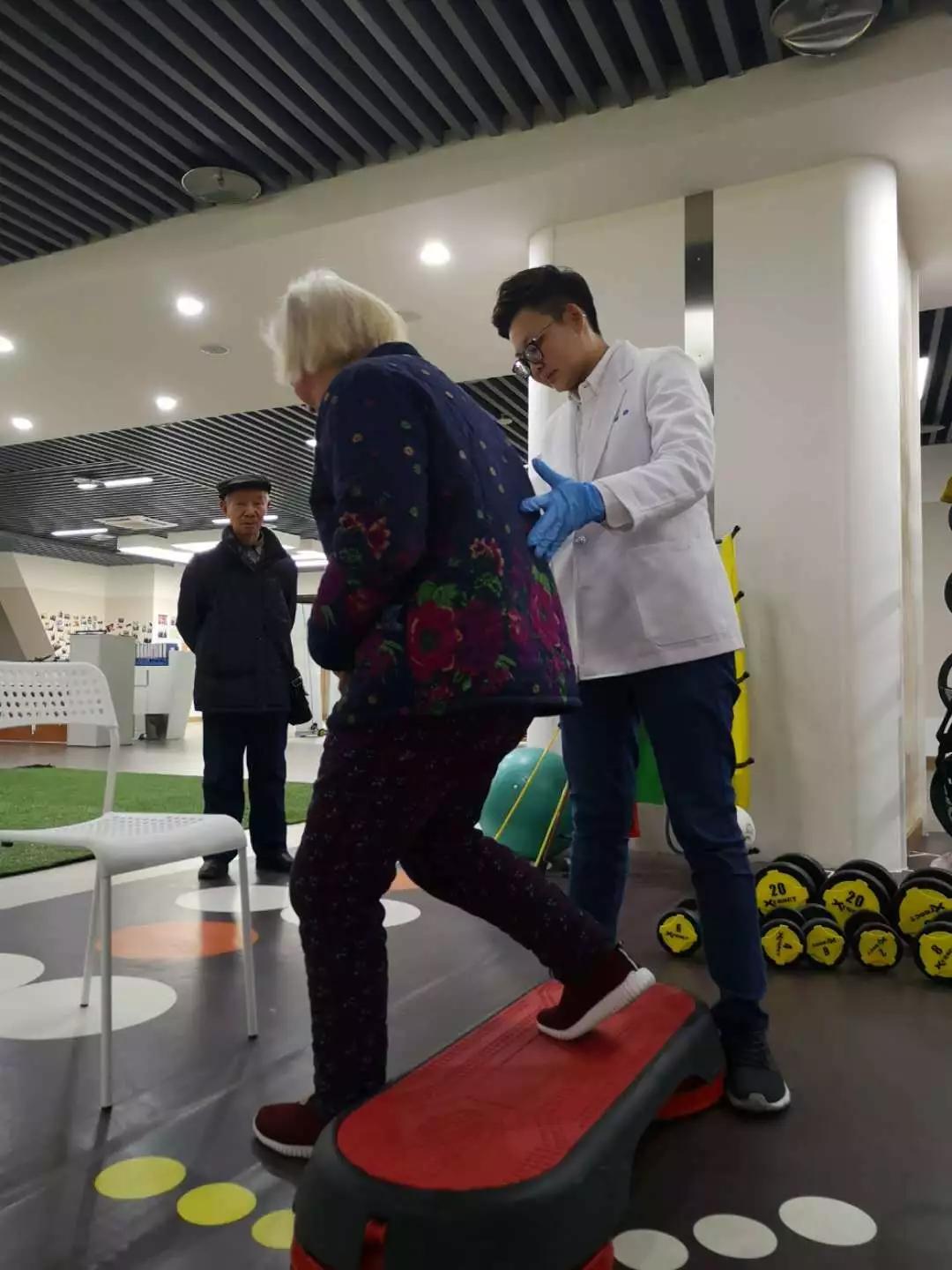

此外,要避免接触粉尘、石棉等有害物质,减少空气污染的危害。保持良好的生活习惯,规律运动,均衡饮食,提高机体免疫力,也能够降低肺结节的发生风险。 定期进行体检,尤其是低剂量螺旋CT肺部筛查,可以帮助早期发现肺结节,及时进行干预。

肺结节的未来研究方向:精准医学与个体化治疗

随着医学技术的不断发展,对肺结节的研究也越来越深入。未来,精准医学和个体化治疗将会在肺结节的防治中发挥越来越重要的作用。

例如,通过基因检测等技术,可以对肺结节的良恶性进行更精准的判断,并根据患者的个体基因特征制定个性化的治疗方案。这将有助于提高肺结节的诊断准确率和治疗效果,减少不必要的治疗,降低医疗成本。

此外,人工智能和深度学习等新技术在肺结节的影像学分析和诊断中也具有巨大的应用潜力。 通过人工智能技术辅助诊断,可以提高肺结节的检出率和诊断效率,提高医生诊断的准确性。

总之,对肺结节的研究仍在不断深入,未来将会有更多新技术和新方法应用于肺结节的防治,为患者带来更好的治疗效果。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1