本文深入探讨了“童子怎么知道送没送走”这一问题,从历史渊源、心理学角度、社会影响以及现代反思等多个层面进行了详细阐述,并结合儿童心理发展阶段和现代社会价值观,对送童子习俗提出了批判性思考。文章指出,童子的感知能力与年龄、认知水平密切相关,而送童子习俗的背后更反映了特定社会文化的信仰和观念。在现代社会,我们应该理性看待这一习俗,并积极倡导科学育儿观,避免造成不必要的精神压力和社会恐慌。

送童子仪式的历史渊源与文化解读

在古代中国,特别是某些特定地区,存在着“送童子”的习俗。这是一种复杂的文化现象,其背后融合了宗教信仰、社会伦理和民俗观念等多种因素。人们相信,某些儿童可能是“童子命”,需要通过特殊的仪式送走,以避免灾祸或不幸。然而,这仅仅是一种信仰,缺乏科学依据。那么,在这样一种仪式中,童子究竟是如何感知自己是否被送走的呢?

这其实是一个涉及到多方面因素的问题,既包括仪式的本身设计,也包含童子个人的心理状态和理解能力。仪式中通常会有一些特定的步骤,例如诵经、祭祀、送别等,这些步骤对于年幼的童子来说,或许会产生一种仪式感和神秘感。他们可能无法完全理解仪式的意义,但可以感知到环境的变化、氛围的转变,以及大人们态度的变化,这些都会在他们幼小的心灵里留下深刻的印象。

一些民间故事中描绘了送童子后,童子会有一些特殊的感受或体验。但这更多的是故事的艺术加工,而非现实的反映。我们需要理性看待这些传说,避免陷入迷信的误区。历史上,“送童子”习俗在不同地区和不同时期存在差异,一些地方可能更注重仪式过程,一些地方则更关注仪式后的结果。深入研究这些差异,有助于我们更好地理解这种习俗的文化内涵以及它在社会生活中的作用。

童子心理感受与认知发展阶段

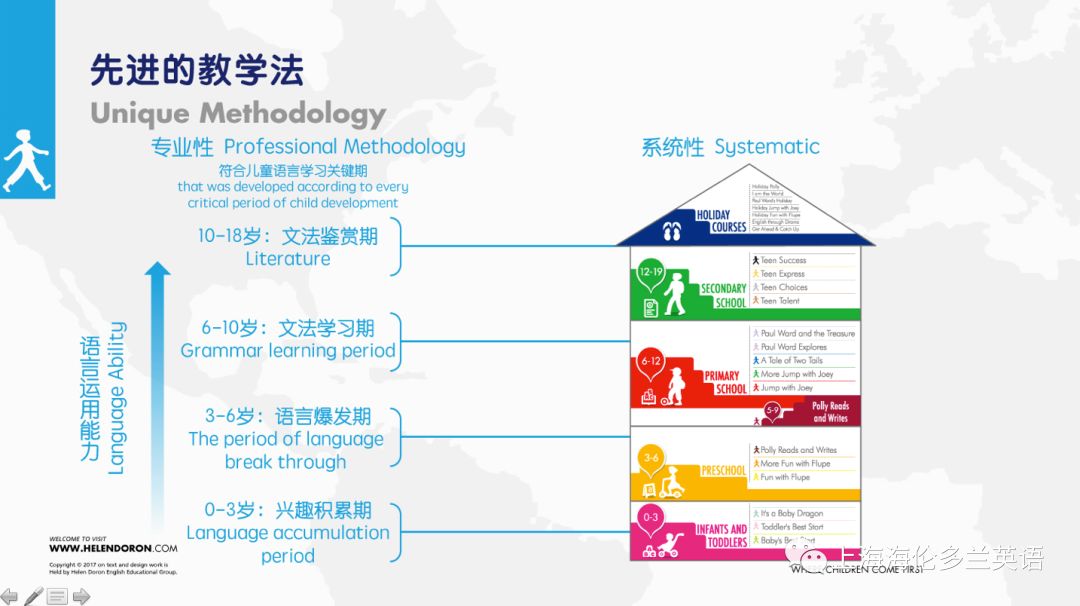

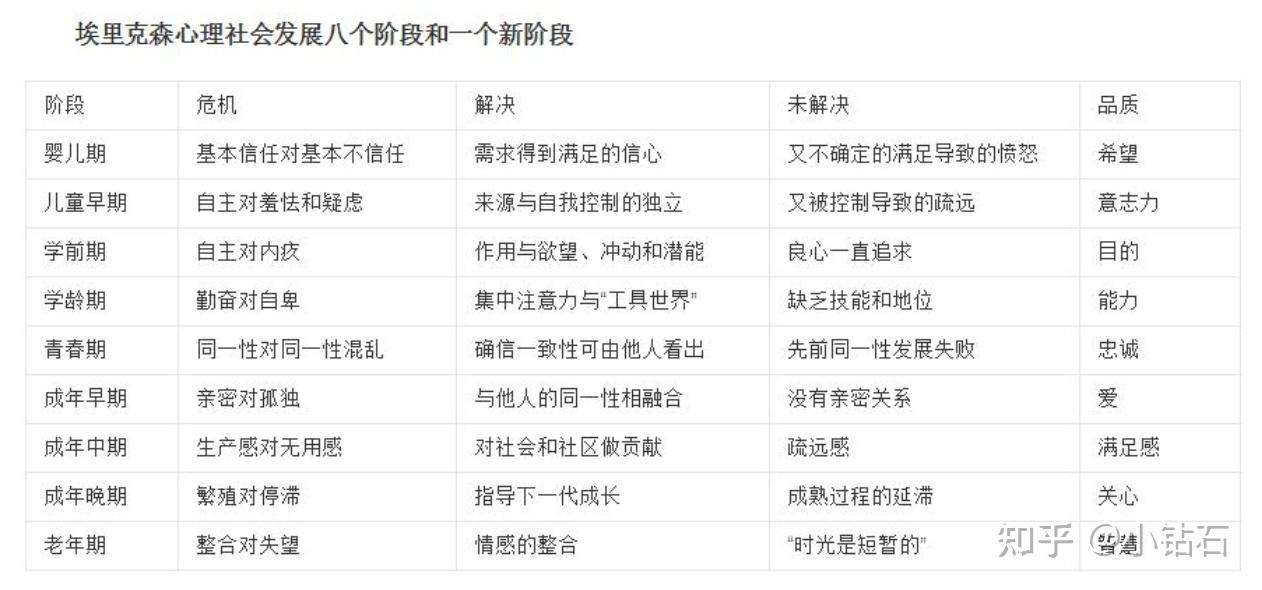

从现代心理学角度来看,儿童的心理发展存在不同的阶段。处于不同阶段的儿童,对周围环境和事件的理解能力和认知水平是不同的。对于年幼的儿童来说,他们可能无法理解“送走”的真正含义。他们更可能关注的是周围环境的变化、大人们的态度和行为。如果大人们表现得悲伤或焦虑,他们也会感受到这种情绪,并可能将其与“送走”联系起来。

例如,一个三岁的孩子,可能只知道自己被带到了一个陌生的环境,周围的人很陌生,这会让他们感到害怕和不安。而一个七岁的孩子,可能会从大人的话语或行为中,感知到一些信息,例如“你被送走了”,即使他们并不完全理解这句话的真正含义,他们也可能感到难过或失落。

因此,童子是否“知道”自己被送走,很大程度上取决于他们的年龄、认知能力和对周围环境的感知能力。我们不能简单地将他们的感受和理解与成人的标准进行比较。

研究表明,不同年龄段的儿童对分离和丧失的反应是不同的。幼儿期儿童对分离的反应通常更加强烈和直接,而学龄期儿童则可能表现得更为内敛和复杂。

送童子习俗的社会影响及现代反思

- 减少对儿童的伤害与精神压力

- 避免造成不必要的社会恐慌

- 加强对传统文化的理性认识

- 推动科学育儿观念的普及

- 摒弃迷信,尊重科学

现代社会对“送童子”的批判性思考及应对策略

在现代社会,随着科学技术的进步和人们思想观念的转变,“送童子”的习俗已经逐渐被摒弃。人们开始更加重视儿童的权益和身心健康,不再相信那些没有科学依据的迷信说法。但是,这并不意味着我们可以完全忽略“送童子”现象曾经存在过的社会文化背景。我们需要理性地看待这一习俗,从中吸取经验教训,避免类似的现象再次发生。

例如,在一些偏远地区,“送童子”习俗仍然存在。我们需要加强对这些地区的宣传教育,提高人们的科学素养,引导他们树立正确的价值观和世界观。同时,我们也需要关注那些曾经经历过“送童子”仪式儿童的心理健康,提供必要的帮助和支持。

在如今信息发达的时代,网络上关于“送童子”的信息也是真真假假,鱼龙混杂。我们需要加强对网络信息的监管,打击那些传播迷信和谣言的行为,维护社会公共利益。在对传统文化进行研究的时候,需要保持理性客观的态度,去伪存真,取其精华去其糟粕。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1