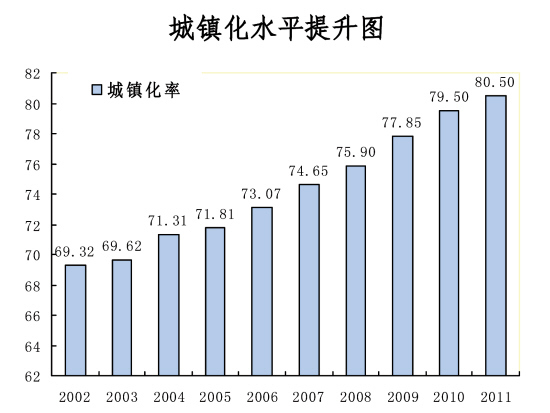

本文详细阐述了城镇化率的计算方法,并深入分析了影响城镇化率计算的多种因素,以及城镇化率的应用和解读。文章还探讨了中国城镇化率的发展趋势及面临的挑战,并提出了相应的建议。读者可以通过学习本文,更好地理解城镇化率的含义以及其对社会经济发展的重大意义,例如如何计算城镇化率以及如何解读城镇化率数据等。

城镇化率的定义与计算公式

城镇化率,简单来说,就是城镇人口占总人口的比例。它是衡量一个国家或地区城镇化发展水平的重要指标。

计算公式为:城镇化率 = (城镇人口 / 总人口) × 100%。

看似简单的公式,却蕴含着许多值得深入探讨的问题。首先,城镇人口的定义并非一成不变。不同国家和地区,甚至同一国家不同时期,对城镇人口的界定标准都可能有所差异。例如,有些国家将拥有城镇户口的居民定义为城镇人口,而有些国家则根据居民的居住地和职业情况来界定。这导致不同地区城镇化率的比较存在一定的难度。

其次,总人口数据的准确性也直接影响城镇化率的计算结果。人口普查是获得准确人口数据的主要手段,但普查的周期较长,且存在一定的误差。因此,在缺乏人口普查数据的情况下,往往需要借助其他数据进行估算,这也会影响城镇化率的精度。

再者,城镇化率的计算结果只反映了城镇人口的比例,并没有涵盖城镇化进程中的其他重要因素,例如城镇基础设施建设水平、居民生活水平、产业结构调整、环境保护等。因此,不能仅仅依靠城镇化率来全面评估一个地区的城镇化发展水平。

影响城镇化率计算的因素

影响城镇化率计算的因素有很多,主要包括以下几个方面:

第一,统计口径的差异。不同国家和地区对城镇的定义和城镇人口的统计口径可能存在差异,这会直接影响城镇化率的计算结果。例如,有些国家可能将具有城镇户籍的人口都视为城镇人口,而有些国家则根据居民的实际居住地来判断。

第二,数据采集方法的差异。不同国家和地区的数据采集方法和技术水平也存在差异,这可能会导致城镇化率数据的偏差。例如,一些地区可能采用抽样调查的方法进行数据采集,而另一些地区则可能采用全面普查的方法。

第三,城镇化进程的快慢。城镇化是一个动态的过程,其发展速度在不同时期和不同地区可能存在差异。这会导致城镇化率的计算结果在不同时期和不同地区存在差异。例如,一些地区城镇化进程较快,其城镇化率增长较快,而另一些地区城镇化进程较慢,其城镇化率增长较慢。

第四,城镇化政策的影响。国家的城镇化政策也会对城镇化率的计算结果产生影响。例如,一些国家出台了鼓励城镇化的政策,这可能会导致其城镇化率增长较快,而另一些国家则可能出台了限制城镇化的政策,这可能会导致其城镇化率增长较慢。

城镇化率的应用与解读

城镇化率作为重要的经济社会指标,广泛应用于政府规划、学术研究和商业决策。政府部门利用城镇化率数据制定城镇化发展规划,引导城镇建设和产业发展,促进区域协调发展;科研人员利用城镇化率数据进行相关研究,探索城镇化发展规律,预测未来发展趋势;企业则利用城镇化率数据进行市场分析,制定商业策略,投资城镇相关产业。

然而,解读城镇化率数据时需谨慎。单一指标不能完全反映城镇化发展水平。例如,高城镇化率并不一定意味着高质量的城镇化发展。有些地区可能城镇化率很高,但城镇基础设施建设滞后,环境污染严重,居民生活水平不高。因此,在解读城镇化率数据时,需结合其他指标综合分析,例如人均GDP、城镇居民收入、环境质量等,才能全面了解一个地区的城镇化发展状况。

此外,城镇化率也存在一定的局限性。例如,它不能完全反映城镇化过程中的社会问题,如贫富差距、社会稳定等。因此,在利用城镇化率数据进行分析时,需考虑到其局限性,避免片面解读。

中国城镇化率发展趋势与挑战

中国城镇化率持续提高,但仍面临诸多挑战。根据国家统计局数据,中国城镇化率已超过60%,但城镇化发展仍不平衡,城乡差距依然较大。一些地区城镇化发展较快,而另一些地区则发展滞后。这种不平衡发展不仅导致区域经济发展差距扩大,也容易引发社会问题。

未来,中国城镇化发展需要更加注重协调性和可持续性,加快城乡一体化进程,缩小城乡差距。这需要政府、企业和社会各界的共同努力,从政策、制度、技术等多个方面入手,解决城镇化发展中的各种问题,例如改善城镇基础设施建设,提高城镇居民生活水平,促进城乡要素流动,推动城镇生态环境建设等。

此外,还需要关注城镇化发展中的潜在风险,例如土地资源过度消耗、环境污染、交通拥堵等。要通过有效的政策和措施,减少城镇化发展中的负面影响,实现可持续发展。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1