抑郁症的成因复杂,涉及生物、心理和社会环境等多方面因素。本文探讨了基因遗传、脑部结构异常、负面生活事件、认知偏差、人际关系以及社会支持等因素在抑郁症发生中的作用,并展望了未来研究和治疗的方向,强调多学科协同攻关的重要性,旨在帮助读者更好地理解抑郁症是怎么引起的,并提升应对抑郁症的能力。 了解‘抑郁症遗传因素’和‘负面生活事件与抑郁症’等长尾关键词,有助于我们更深入地认识抑郁症的病因。

生物因素:基因遗传与脑部结构异常

抑郁症的发生并非单一因素导致,生物因素扮演着重要的角色。研究表明,抑郁症具有家族聚集性,这意味着基因遗传可能增加患病风险。例如,研究发现某些基因变异与抑郁症的易感性相关。

此外,脑部结构和功能异常也与抑郁症的发生密切相关。例如,一些研究发现,抑郁症患者的杏仁核(与情绪处理相关的脑区)体积可能增大,而海马体(与记忆相关的脑区)体积可能减小。这些脑区结构和功能的改变可能导致情绪调节能力下降,最终引发抑郁症。

值得注意的是,并非所有携带相关基因变异或拥有异常脑部结构的人都一定会患上抑郁症,遗传和脑部因素只是增加了患病的风险,而非决定性因素。环境因素和个人经历也起着至关重要的作用。

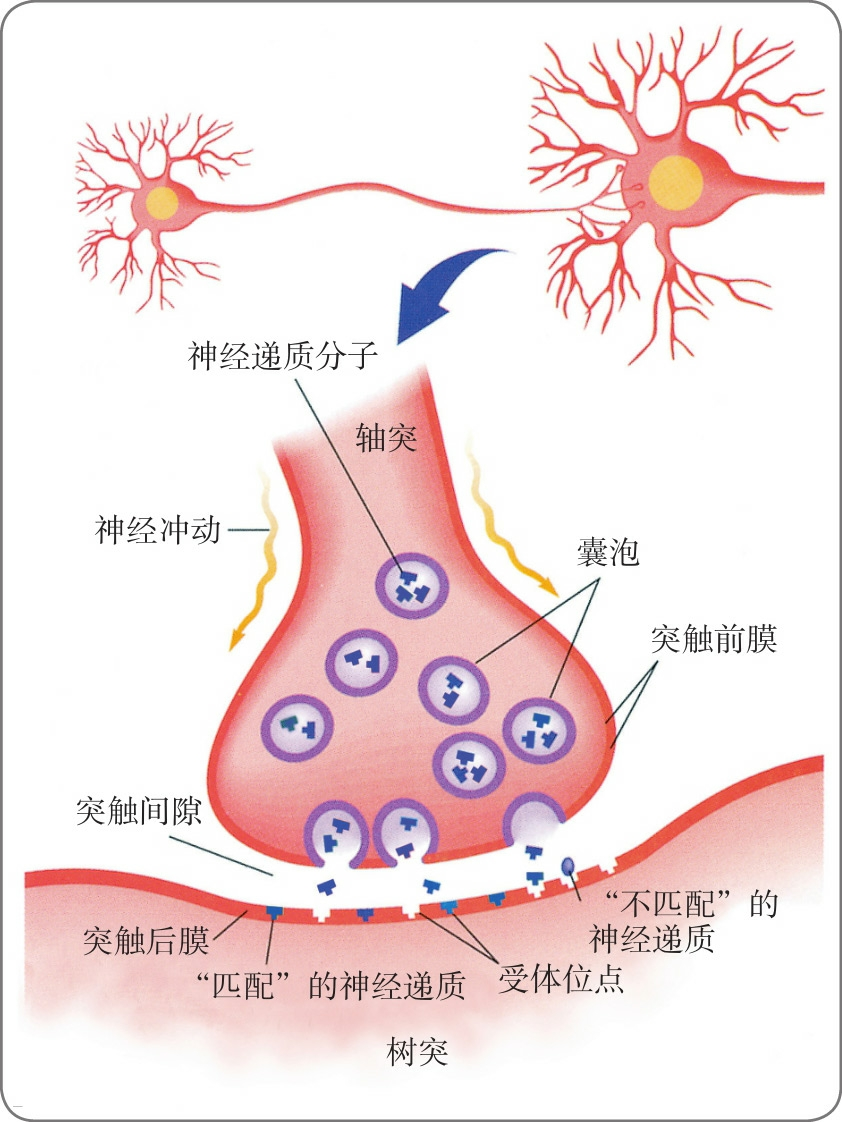

一些研究还发现,神经递质,例如5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素等,在抑郁症的发生发展中也扮演着重要角色。这些神经递质失衡可能会影响情绪、睡眠、食欲等方面,从而导致抑郁症状的出现。

心理因素:负面事件与认知偏差

心理因素在抑郁症的发生发展中同样不可忽视。负面生活事件,例如亲人离世、失恋、失业等,都可能成为诱发抑郁症的导火索。这些事件带来的巨大压力和精神打击会严重影响个体的情绪和心理健康,增加患病风险。

除了重大负面事件,长期处于压力状态下也可能增加患抑郁症的风险。例如,工作压力过大、人际关系紧张、学业负担沉重等都可能导致个体身心俱疲,最终引发抑郁症。

此外,认知偏差也可能导致或加剧抑郁症。抑郁症患者常常会对自身、未来和世界持有负面、悲观的看法,这些消极的认知模式会强化负面情绪,形成恶性循环。例如,他们可能过分关注自身的缺点,而忽略自身的优点,从而加重自我否定和焦虑感。

因此,积极的心理干预和认知行为疗法在抑郁症的治疗中发挥着重要作用。通过改变负性认知模式,提升应对压力的能力,可以有效地预防和治疗抑郁症。

社会环境因素:人际关系与社会支持

社会环境因素对抑郁症的发生发展同样起着重要的影响。人际关系和谐融洽的个体往往拥有更强的抗压能力和心理韧性,而人际关系紧张、缺乏社会支持的个体则更容易受到负面情绪的影响,患上抑郁症的风险也更高。例如,长期遭受家庭暴力、校园霸凌或职场歧视的个体更容易患上抑郁症。

社会支持对抑郁症患者的康复起着至关重要的作用。拥有充足的社会支持网络可以帮助患者度过难关,提升他们的自我效能感和生活质量。社会支持可以来自家人、朋友、同事、专业人士等,形式多样,例如情感支持、物质支持、信息支持等。

此外,社会经济因素也与抑郁症的发生率密切相关。例如,贫困、失业、社会不公平等因素都会增加个体的压力和焦虑,提高抑郁症的发病率。改善社会经济条件,增强社会公平正义,对预防和控制抑郁症具有重要意义。

值得关注的是,文化因素也会对抑郁症的表达和诊断产生影响。在不同的文化背景下,抑郁症的症状表达方式可能存在差异,这可能导致诊断的延迟或误诊。因此,在进行抑郁症诊断时,需要充分考虑文化背景因素。

综合因素与未来展望:多学科协同攻关

综上所述,抑郁症的发生并非单一因素导致,而是生物、心理和社会环境等多种因素相互作用的结果。要有效预防和治疗抑郁症,需要从多角度入手,采取综合性的干预策略。例如,针对生物因素,可以通过药物治疗来调节神经递质;针对心理因素,可以通过心理治疗来改善认知偏差和应对压力能力;针对社会环境因素,可以通过加强社会支持网络来提高个体的心理韧性。

未来,抑郁症的研究方向可能集中在以下几个方面:更精准的生物标志物的寻找,以便早期诊断;更有效的治疗方法的研发,例如基因治疗、脑刺激技术等;更完善的社会支持体系的构建,以减少抑郁症的发生和复发。

此外,多学科的协同合作至关重要。精神科医生、心理咨询师、社会工作者等需要共同努力,为抑郁症患者提供全面的诊疗和支持服务。提高公众对抑郁症的认知,消除社会偏见,也同样重要。

随着科学技术的进步和社会发展的不断完善,相信在未来,我们能够更好地理解和应对抑郁症,为更多抑郁症患者带来希望和健康。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1