爱放屁是怎么回事?本文详细阐述了放屁的产生机制、不同类型屁的特征及潜在健康风险,并提供了减少放屁的实用建议。文章指出,放屁是肠道菌群活动的结果,与饮食习惯和消化系统健康息息相关,过度放屁或伴随其他症状可能预示着肠易激综合征等疾病。因此,关注肠道健康,维持肠道菌群平衡,并采取合理的饮食和生活习惯,对减少放屁并预防相关疾病至关重要。

屁的产生机制:肠道菌群的秘密

爱放屁是怎么回事?这其实与我们肠道内复杂的微生物环境息息相关。我们的肠道中生活着数以万亿计的细菌、真菌和病毒等微生物,统称为肠道菌群。这些微生物在消化食物的过程中会产生各种气体,例如氢气、甲烷、二氧化碳和硫化氢等。其中,硫化氢是造成屁臭味的主要元凶。

食物的种类和数量也会直接影响屁的产生。一些难以消化的食物,如豆类、十字花科蔬菜(西兰花、白菜等)、以及一些高纤维食物,会在肠道内发酵产生大量气体,从而导致放屁增多。此外,碳酸饮料、含糖饮料等也会增加肠道内气体产生。

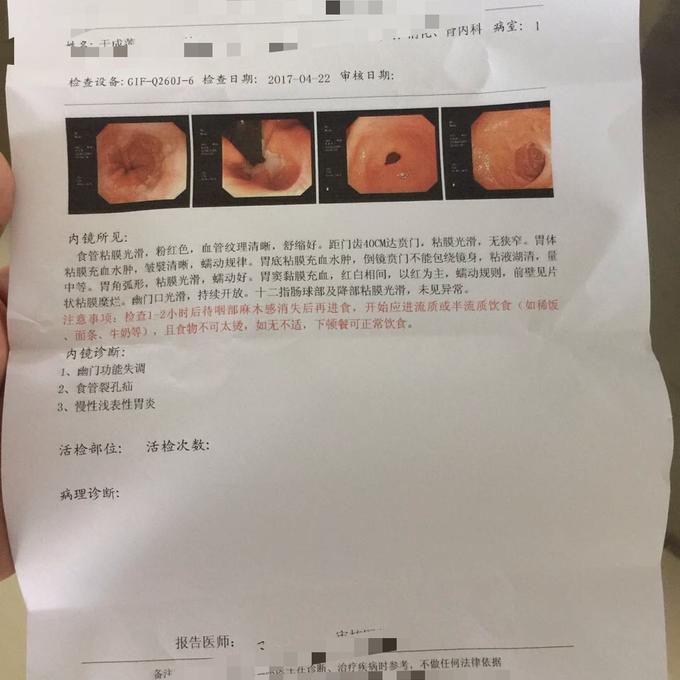

除了食物因素外,一些消化系统疾病也可能导致放屁增多。例如,肠易激综合征(IBS)患者常常伴有腹胀、腹痛、以及放屁增多的症状。这是因为IBS患者的肠道蠕动异常,导致气体在肠道内积聚。

值得注意的是,每天放屁的次数和气体量因人而异,这与个人的饮食习惯、肠道菌群组成、以及消化功能等因素有关。在正常情况下,每天放屁5-20次都属于正常现象。

不同类型屁的特征及意义

爱放屁是怎么回事?其实屁的种类和气味也反映着一些健康信息。例如,一些人放的屁是臭的,这通常与硫化氢的含量有关。而无味的屁则可能主要由氢气、甲烷和二氧化碳组成。

如果屁的次数和气味突然发生显著变化,例如突然增多或气味变得特别难闻,这可能预示着一些消化系统疾病,例如肠道炎症、感染或消化不良等。

还有一些其他的肠道疾病,例如乳糖不耐受,也会导致放屁增多,且伴随其他症状,例如腹痛、腹泻等。乳糖不耐受是指人体缺乏分解乳糖的酶,导致乳糖在肠道内发酵产生大量气体。

因此,仔细观察自己放屁的情况,例如次数、气味、伴随症状等,可以帮助我们及时发现一些潜在的健康问题,并及时就医。

如何减少放屁?从饮食和生活习惯入手

- 少吃产气食物:豆类、十字花科蔬菜、高纤维食物等尽量少吃或控制摄入量。

- 细嚼慢咽:吃饭时细嚼慢咽,可以减少食物在肠道内发酵产生气体的机会。

- 避免喝碳酸饮料和含糖饮料:这类饮料会增加肠道内气体的产生。

- 规律运动:规律的运动可以促进肠胃蠕动,帮助排出肠道内多余的气体。

- 保持良好的心态:精神压力过大也会影响肠胃功能,导致放屁增多。

爱放屁的潜在健康风险和挑战

虽然爱放屁本身并不一定代表疾病,但过度放屁,尤其伴随其他症状如腹痛、腹胀、腹泻等,则需要引起警惕。这可能是肠易激综合征、肠道炎症、消化不良或其他消化系统疾病的征兆。

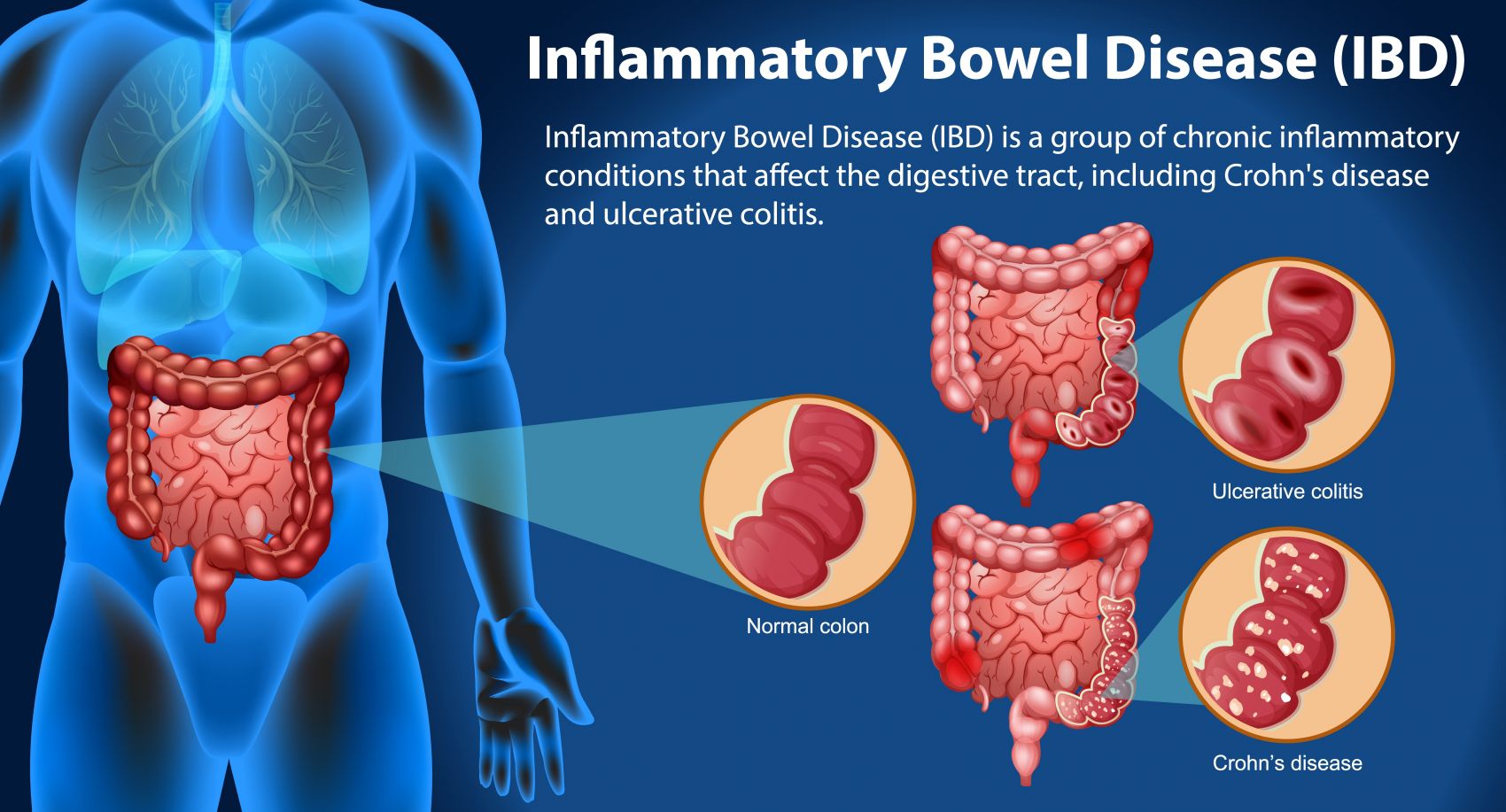

部分研究表明,长期肠道菌群失衡可能增加患慢性疾病的风险,例如炎症性肠病、结肠癌等,而肠道菌群失衡又与饮食结构、生活方式等密切相关。因此,通过调整饮食,改善生活习惯,维持肠道菌群平衡对预防相关疾病至关重要。

此外,过度放屁在社交场合也可能造成尴尬,影响个人生活质量。因此,关注肠道健康,从根本上解决问题,不仅能预防疾病,更能提升生活品质。

总结与展望:科学认识和理性对待放屁

爱放屁是怎么回事?总而言之,放屁是人体正常生理功能的一部分,与肠道菌群、饮食习惯以及消化系统健康密切相关。虽然大多数情况下,放屁是正常的生理现象,但如果伴随其他症状,或放屁次数和气味异常,则需要及时就医。

未来,随着人们对肠道菌群和消化系统研究的深入,相信我们可以更好地理解和控制屁的产生,从而为维护肠道健康和提升生活质量提供更多科学依据。通过更科学的饮食方案、精准的肠道菌群调理以及更有效的消化系统疾病治疗方法,我们有望更好地管理和减少放屁带来的困扰。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1