许多人都有吃饱饭就犯困的经历,这篇文章深入分析了餐后嗜睡的科学原因,包括血糖波动、消化系统负担和神经递质变化等方面。文章也提供了有效的应对方法,例如规律饮食、选择低血糖指数食物、适量运动以及保证充足睡眠等,希望能帮助大家有效缓解餐后困倦,提高生活质量。了解餐后嗜睡的原因,掌握应对方法,才能更好地提升我们的生活效率。

餐后血糖波动与胰岛素分泌

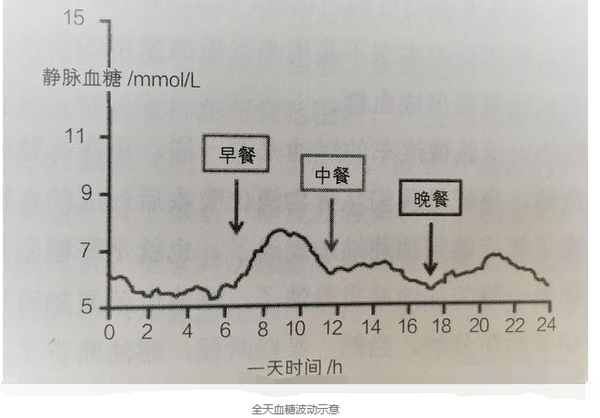

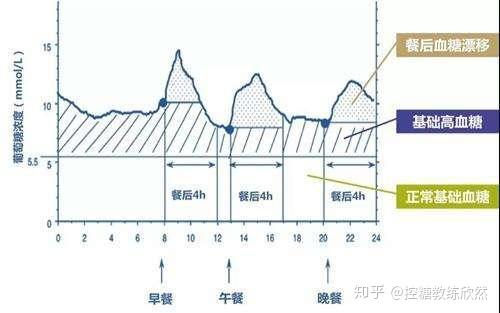

吃饱饭后犯困,最主要的原因之一是血糖的波动和胰岛素的分泌。进食后,人体血糖水平迅速上升,胰腺会分泌胰岛素来调节血糖。胰岛素促进葡萄糖进入细胞,转化为能量。但是,如果摄入的碳水化合物过多,胰岛素分泌过量,会导致血糖迅速下降,从而引起大脑供能不足,出现困倦乏力的症状。

许多研究表明,高血糖指数的食物(GI值高的食物,例如白米饭、白面包等)更容易导致这种血糖波动,从而加剧餐后嗜睡。相比之下,低血糖指数的食物(GI值低的食物,例如全麦面包、糙米饭等)则能更好地控制血糖,减少餐后困倦的发生。

此外,一些人由于胰岛素抵抗,即使分泌了大量的胰岛素,血糖仍然难以有效控制,也会导致餐后血糖波动较大,加剧嗜睡。这部分人群需要特别注意饮食调理和生活方式的改变。

消化系统负担与血液重新分配

进食后,大量的血液会流向消化系统,以帮助消化吸收食物。这种血液重新分配,会暂时减少流向大脑的血液供应,从而导致大脑供氧不足,产生疲倦感。

尤其是在摄入油腻、高蛋白食物后,消化系统需要更长的时间进行消化吸收,血液重新分配的情况会更加明显,餐后嗜睡的现象也更易出现。

此外,一些人可能存在消化不良的问题,例如胃动力不足、肠胃功能紊乱等,这些问题都会延长消化过程,加剧血液重新分配的情况,进一步加重餐后嗜睡的症状。

因此,建议养成良好的饮食习惯,少食多餐,避免暴饮暴食,选择易于消化的食物,并注意均衡营养,对缓解餐后嗜睡有一定的帮助。

神经递质变化的影响

进食后,人体内的一些神经递质也会发生变化,例如血清素和褪黑素。血清素是一种与情绪和睡眠相关的化学物质,它的分泌量在进食后可能会短暂下降,从而影响情绪和精神状态,可能导致疲倦感。

褪黑素是调节人体睡眠-觉醒周期的重要激素,进食后,褪黑素分泌可能会受到一定的影响。

此外,一些食物中含有的某些成分,例如色氨酸等,也可能会影响神经递质的平衡,从而加剧餐后嗜睡。

总的来说,神经递质的变化在餐后嗜睡的发生中也扮演着一定的角色,但具体的机制还有待进一步的研究。

如何有效应对餐后嗜睡

- 规律饮食,少食多餐,避免暴饮暴食。

- 选择低血糖指数的食物,例如全麦面包、糙米饭等。

- 均衡营养,保证充足的蛋白质、维生素和矿物质摄入。

- 饭后适量运动,例如散步、瑜伽等,可以促进血液循环,提高精神状态。

- 保证充足的睡眠,避免熬夜。

- 养成良好的生活习惯,规律作息,避免压力过大。

- 必要时,咨询医生或营养师,寻求专业的帮助。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1