本文详细阐述了下降率怎么计算公式,并从不同角度分析了其应用、局限性及未来发展趋势。文章涵盖了平均下降率计算公式、销售额下降率计算等长尾关键词,并结合实际案例,帮助读者深入理解下降率计算公式在实际应用中的重要性。

下降率计算公式的基本原理与常见类型

下降率的计算公式看似简单,实则包含多种类型,其计算方法会根据具体场景而有所不同。

最基础的下降率计算公式为:下降率 = [(期初值 - 期末值) / 期初值] × 100%。

例如,某商品今年的销售额为100万,去年为120万,则销售额下降率为 [(120-100)/120] × 100% = 16.7%。

需要注意的是,这个公式适用于正值数据的下降率计算。如果数据为负值或包含零值,则需要根据实际情况进行调整,例如使用绝对值或对数变换等方法。

除了简单的百分比下降率,还有其他类型的下降率,例如平均下降率(用于计算一段时间内平均下降幅度)、累积下降率(用于计算某指标从初始值到最终值的总下降幅度)等。

理解不同类型的下降率及其计算方法,对于准确分析数据至关重要。选择合适的公式,才能得出符合实际情况的结论,避免数据分析的偏差。

不同场景下下降率计算公式的应用及案例分析

下降率计算公式的应用非常广泛,几乎所有涉及数据变化的领域都能用到它。

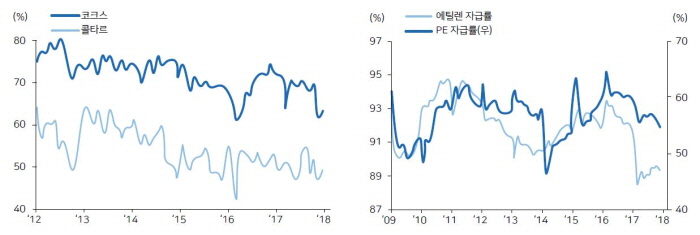

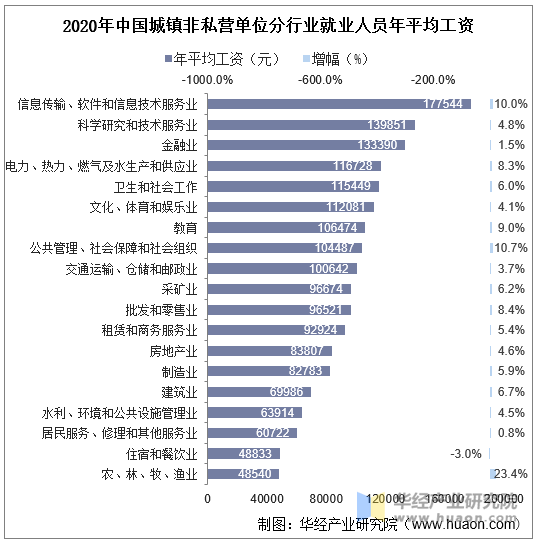

在经济领域,它常用于分析GDP增长率、通货膨胀率、企业利润率等经济指标的变化趋势。例如,根据国家统计局数据,可以计算出某地区近五年来GDP的年均下降率,从而分析该地区经济发展的状况。

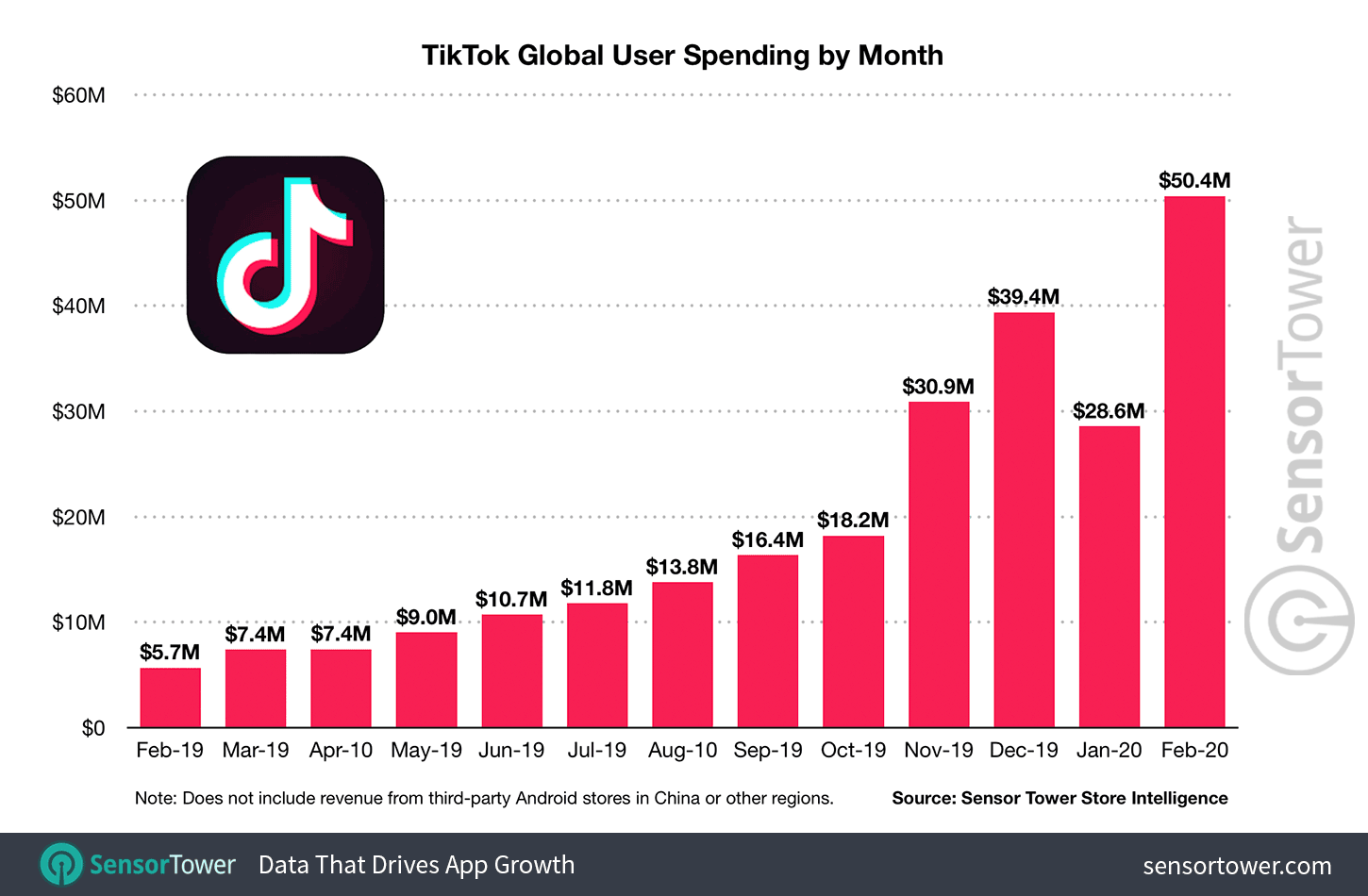

在商业领域,下降率可以用于分析销售额、市场份额、顾客满意度等指标的变化情况,帮助企业及时调整经营策略。例如,一家电商企业可以通过计算其产品销售额的下降率,来判断该产品的市场竞争力是否下降,并采取相应的促销或改进措施。

在人口统计领域,人口下降率是重要的指标,可以反映一个国家或地区的人口变化趋势。根据第七次全国人口普查数据,可以计算出我国部分地区的人口自然下降率,为制定人口政策提供数据支撑。

总之,下降率计算公式在各个领域都具有重要的作用,准确应用它可以帮助我们更好地理解数据,并做出更有效的决策。

下降率计算公式的局限性及潜在风险

- 公式本身只反映数值变化,未考虑背后的原因

- 数据来源的可靠性会影响计算结果的准确性

- 忽视数据波动性可能导致错误判断

- 简单地运用下降率可能掩盖复杂的变化趋势

- 过分依赖下降率可能会造成决策偏差

如何提高下降率计算的准确性和有效性

提高下降率计算的准确性和有效性,需要从数据来源、计算方法和结果解读等多个方面入手。

首先,确保数据来源的可靠性是至关重要的。数据必须来自权威机构或经过严格验证的渠道,才能保证计算结果的准确性。例如,使用国家统计局发布的数据进行GDP下降率的计算,比使用非官方渠道的数据更加可靠。

其次,选择合适的计算方法也很重要。不同的计算方法适用于不同的场景,选择错误的计算方法会导致结果偏差。例如,对于正态分布的数据,可以使用平均下降率进行分析;对于非正态分布的数据,则需要选择其他更合适的计算方法。

最后,对计算结果进行合理的解读也是必不可少的。下降率只是一个数值指标,它不能完全反映数据的全部信息,需要结合其他指标和背景信息进行综合分析,才能得出准确的结论。

总之,提高下降率计算的准确性和有效性,需要多方面共同努力,才能保证数据分析的结果客观、可靠。

下降率计算公式的未来发展趋势及展望

随着大数据时代的到来,数据分析技术不断发展,下降率计算公式也在不断完善和发展。

未来,下降率的计算将更加智能化和自动化,可以利用人工智能和机器学习技术,对数据进行更深入的分析,挖掘出更多有价值的信息。

此外,多维度、多指标的综合分析将成为未来发展趋势。传统的下降率计算只关注单一指标,而未来的下降率计算将结合多个指标进行综合分析,更加全面地反映数据的变化趋势。

同时,更先进的统计模型和方法将被应用于下降率的计算,以提高计算的精度和效率,并能够更好地处理复杂的非线性数据。

最后,更广泛的数据共享和开放将有利于提升下降率计算的准确性和时效性,从而促进更多领域的数据分析和应用。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1