本文详细解释了“哥哥的英语怎么说”,探讨了不同语境下“哥哥”的英语表达方式,包括基本用法、文化差异以及潜在误区,并对未来发展趋势进行了展望。文章指出,除了最常见的brother外,还有elder brother, younger brother等更精准的表达,以及在不同文化背景下sibling等更通用的说法。准确运用这些表达方式,需要充分理解语境和文化内涵,才能避免误解,实现高效沟通。

哥哥的英语:brother 的基本用法及延伸

最常见的“哥哥”的英语说法是 brother。这是一个简单易懂的词语,几乎所有英语使用者都能理解。

例如,你可以说 My brother is a doctor.(我的哥哥是一位医生。)或者 He has two brothers.(他有两个哥哥。)

然而,brother 的使用并非没有限制。在一些特定的语境下,仅仅使用 brother 可能显得不够准确或贴切,需要结合其他的词语或表达方式才能更精准地传达含义。

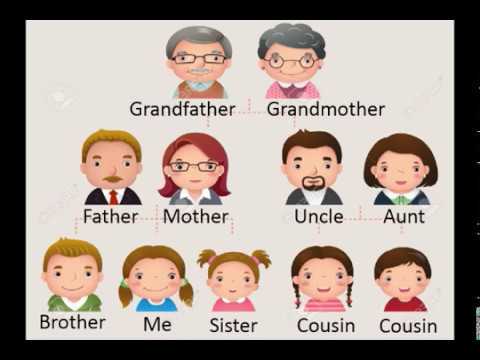

例如,如果要强调哥哥年龄比自己大,可以加上 elder brother,表示年长的哥哥;反之, younger brother 指的是年纪较小的哥哥。这在表达家庭成员关系时尤为重要。此外,在某些非正式场合,人们也可能使用类似 big bro 或 older bro 等口语化的表达方式,更显亲切自然,但这些表达方式一般只在熟人之间使用。

不同文化背景下“哥哥”的英语表达

在不同的文化背景下,“哥哥”的英语表达方式也可能存在差异。

例如,在一些西方国家,如果兄弟姐妹年龄差距较大,可能会更注重年龄差异,而不仅仅是兄弟关系。他们可能会使用类似 older sibling 或 younger sibling 的表达方式,其中 sibling 是兄弟姐妹的统称。

这和中国文化中对兄弟姐妹关系的强调有所不同,在中国文化中,兄弟姐妹关系往往更为紧密,哥哥对弟弟妹妹的照顾和责任感也更加突出,这在英语表达中需要更多上下文去补充,才能准确表达出这种情感和文化内涵。

一些家庭可能会采用一些比较正式或传统的称呼方式,例如,某些美国家庭,可能会使用“son”或者“my son” 来称呼自己的孩子,而他们的朋友会自然而然的称呼他们的哥哥为“your son”等等。

因此,在跨文化交流中,准确理解和使用“哥哥”的英语表达,需要我们更加注重语境和文化差异,避免造成误解。

探讨“哥哥”一词的文化内涵与社会影响

“哥哥”一词不仅仅是一个简单的称呼,它还承载着丰富的文化内涵和社会意义。

在许多文化中,哥哥的角色往往是家庭中的重要成员,肩负着照顾弟弟妹妹、传承家族传统的责任。

哥哥的形象在文学作品、影视剧等文化产品中也经常出现,塑造了不同的哥哥形象,展现了不同类型的兄弟情谊,如:充满责任感的哥哥、默默守护的哥哥、亦兄亦友的哥哥等等,这些形象也丰富了“哥哥”一词的文化内涵。

然而,随着社会发展变化,哥哥的角色也在不断演变。兄弟姐妹关系也不再像过去那样传统与稳定。

现代社会中,兄弟姐妹可能因为工作、生活等原因而长期分离,兄弟姐妹之间的关系也变得更加多元化和复杂化。

因此,准确理解和使用“哥哥”的英语表达,需要我们更加全面地考虑其文化内涵和社会影响。

如何避免“哥哥”英语表达中的常见误区

在使用“哥哥”的英语表达时,需要注意一些常见的误区。

首先,避免使用过于口语化或非正式的表达方式,尤其是在正式场合或与不熟悉的人交流时。

其次,要根据具体的语境选择合适的表达方式。例如,在介绍家人时,可以使用较为正式的 elder brother 或 younger brother;而在与朋友聊天时,则可以使用较为口语化的 big bro 或 older bro 等表达方式。

另外,在跨文化交流中,要特别注意文化差异,避免使用一些在其他文化中可能被认为是不合适的表达方式。

例如,在某些文化中,直接称呼别人的哥哥为“brother”可能显得不够尊重,因此,需要在交流中谨慎使用,或者选择更正式的表达方式,避免出现不必要的误会和尴尬。

最后,在使用英语表达时,我们更要注重语境与场合,并且不断地学习和进步,才能在不同的场合选择最贴切的表达方式,准确流畅地传达信息。

总结:哥哥的英语表达及未来发展趋势

总而言之,“哥哥”的英语表达并非单一的 brother,而是需要根据具体语境和文化背景进行灵活选择,这体现了语言表达的多样性和复杂性。

未来随着全球化的发展和跨文化交流的增多,“哥哥”的英语表达方式可能会出现更多变化,更趋向于更细致、更准确地表达不同文化背景下的家庭关系和兄弟姐妹情谊。

同时也需要我们不断学习和探索,提升自己的跨文化沟通能力,更好地理解和使用不同语言的表达方式,这才能确保我们能进行高效和准确的跨文化沟通。

此外,新兴社交媒体及网络用语的发展也可能对“哥哥”的英语表达方式产生一定的影响。新的词汇和表达方式会逐渐融入到日常的英语表达中,增加语言的多样性和趣味性。

我们应该关注这些变化,并不断学习和适应新的表达方式,才能更好地适应时代发展,提升自身跨文化沟通能力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1