血小板减少是怎么回事?本文详细阐述了血小板减少症的成因、症状、诊断及治疗方法,并着重强调了针对不同病因采取个体化治疗策略的重要性。文章还探讨了血小板减少的预防措施,如保持健康的生活方式、避免接触致病药物以及定期体检等,旨在帮助读者更好地了解和应对血小板减少这一疾病,提高公众健康意识。

血小板减少的根本原因:数量减少与功能障碍

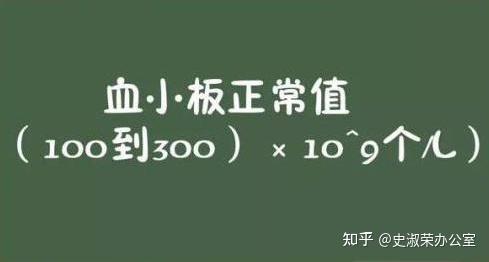

血小板减少,医学上通常称为血小板减少症,是指外周血中血小板数量低于正常范围(一般成人为100-300×10^9/L)。这并非单一疾病,而是多种疾病的共同表现,其根本原因在于血小板生成减少、破坏增多或脾脏过度储留。

血小板减少的直接原因可能包括:骨髓造血功能障碍,如再生障碍性贫血、白血病等;脾脏对血小板的过度破坏或清除,例如脾功能亢进;自身免疫性疾病,导致免疫系统错误攻击自身血小板,例如特发性血小板减少性紫癜(ITP);以及某些药物或感染引起的继发性血小板减少。

值得注意的是,单纯的血小板数量减少并不一定代表疾病。有些情况下,即使血小板数量略低于正常值,但如果患者没有明显出血症状,也可能无需过度担心。重要的是结合患者的临床症状、既往病史及其他实验室检查结果进行综合判断,才能准确评估血小板减少的严重程度及潜在风险。

一些研究表明,遗传因素也可能在血小板减少症的发生发展中扮演一定角色。例如,某些家族性血小板减少症就与特定基因突变相关。此外,不良生活方式,如长期酗酒、吸烟等,也可能增加血小板减少的风险。

血小板减少的常见症状:从轻微瘀斑到严重出血

血小板减少的症状轻重不一,取决于血小板减少的程度。轻微的血小板减少可能没有任何症状,而严重的血小板减少则可能导致严重的出血风险。

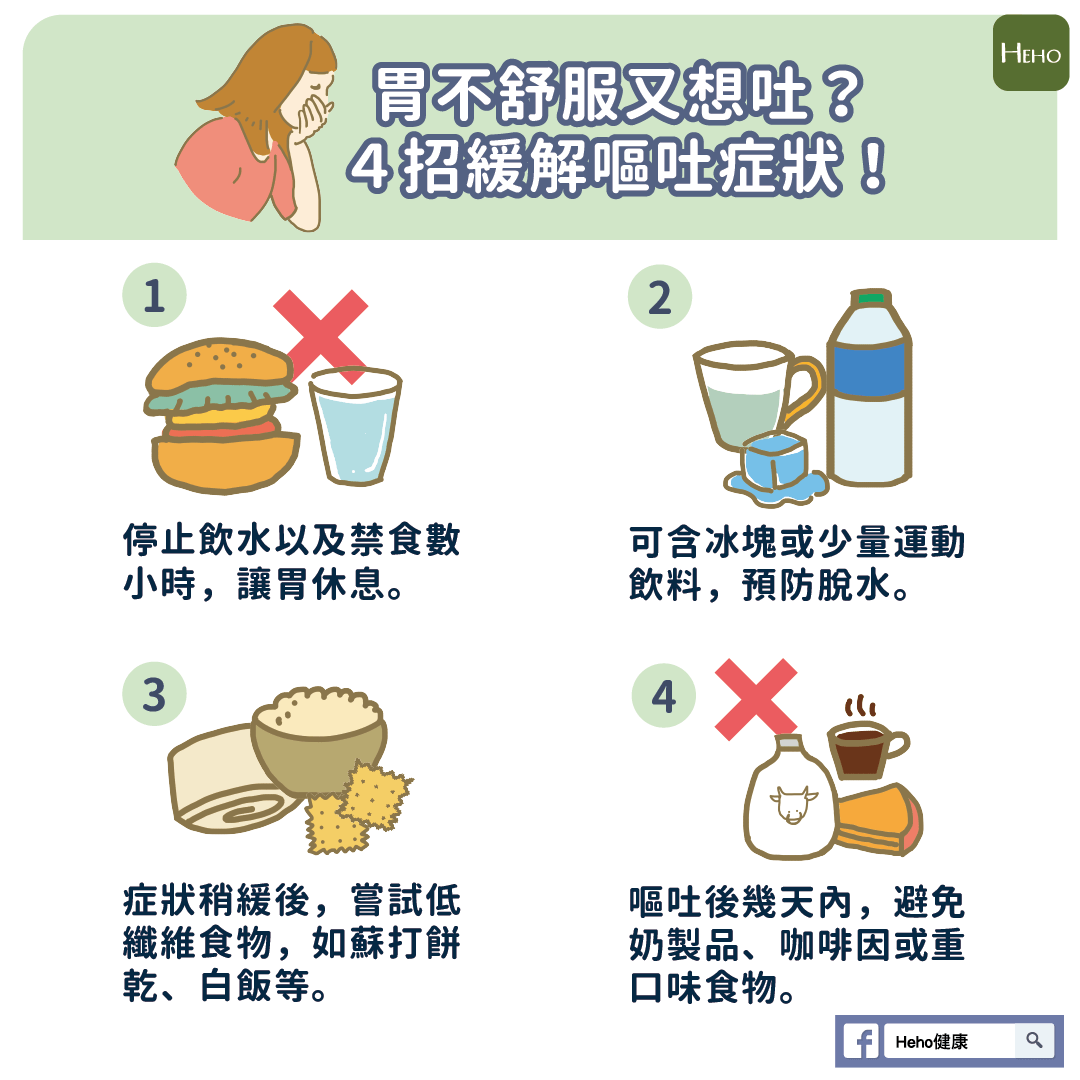

最常见的症状是皮肤瘀斑(即皮肤上出现紫红色的点状或片状出血),尤其容易出现在身体受压部位,如大腿、手臂等。其他症状可能包括:鼻出血、牙龈出血、月经过多、消化道出血(如黑便或呕血)、眼底出血等。严重情况下,可能会出现危及生命的出血,如颅内出血。

需要特别指出的是,并非所有出血都由血小板减少引起。一些其他疾病,例如凝血功能障碍、血管壁损伤等,也可能导致出血。因此,医生需要根据患者的具体情况,结合临床症状、实验室检查等进行全面评估,才能准确诊断出血的原因。

据临床观察,大部分血小板减少患者起病较为隐匿,初期症状轻微,容易被忽视,等到出现明显出血症状才就医,延误了最佳治疗时机。因此,定期体检,关注自身健康状况十分重要。

血小板减少的诊断方法:明确病因是关键

- 详细的病史采集,包括既往病史、药物使用史、家族史等

- 全血细胞计数(CBC):这是最基本的检查,可以检测血小板的数量

- 外周血涂片检查:可以观察血小板的大小、形态等,帮助判断血小板功能是否异常

- 骨髓穿刺检查:对于血小板减少原因不明确的情况,需要进行骨髓穿刺检查,以了解骨髓造血功能

- 其他相关检查:根据临床怀疑的疾病,可能需要进行其他的检查,如凝血功能检查、自身抗体检测、感染指标检测等

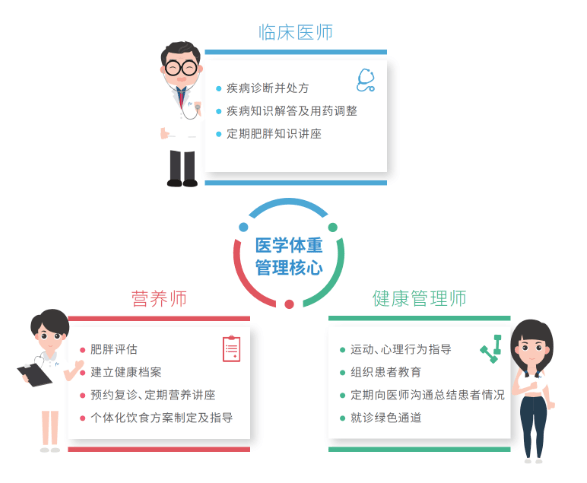

血小板减少的治疗策略:针对病因,个体化治疗

血小板减少的治疗策略取决于血小板减少的原因、严重程度及患者的临床症状。对于轻微的血小板减少,特别是没有明显出血症状的患者,可能无需特殊治疗,只需定期监测血小板计数即可。

对于严重的血小板减少或有明显出血症状的患者,则需要积极治疗,以控制出血和提高血小板计数。治疗方法包括:药物治疗,如糖皮质激素、免疫球蛋白等;脾切除术,对于某些自身免疫性血小板减少症患者可能有效;输注血小板,用于紧急情况下的出血控制;以及针对原发疾病的治疗,如治疗感染、停用致病药物等。

值得注意的是,血小板减少症的治疗是一个复杂的过程,需要根据患者的具体情况制定个体化的治疗方案。医生会根据患者的血小板计数、出血症状、既往病史、其他实验室检查结果等,选择合适的治疗方法。

根据目前的医学研究,针对不同病因的血小板减少,治疗方法和预后也大相径庭。例如,由药物引起的,停药后可能恢复;而由自身免疫性疾病引起的,治疗则更加复杂漫长。

血小板减少的预防措施:健康生活,降低风险

虽然并非所有血小板减少症都能预防,但我们可以通过一些措施来降低患病风险。

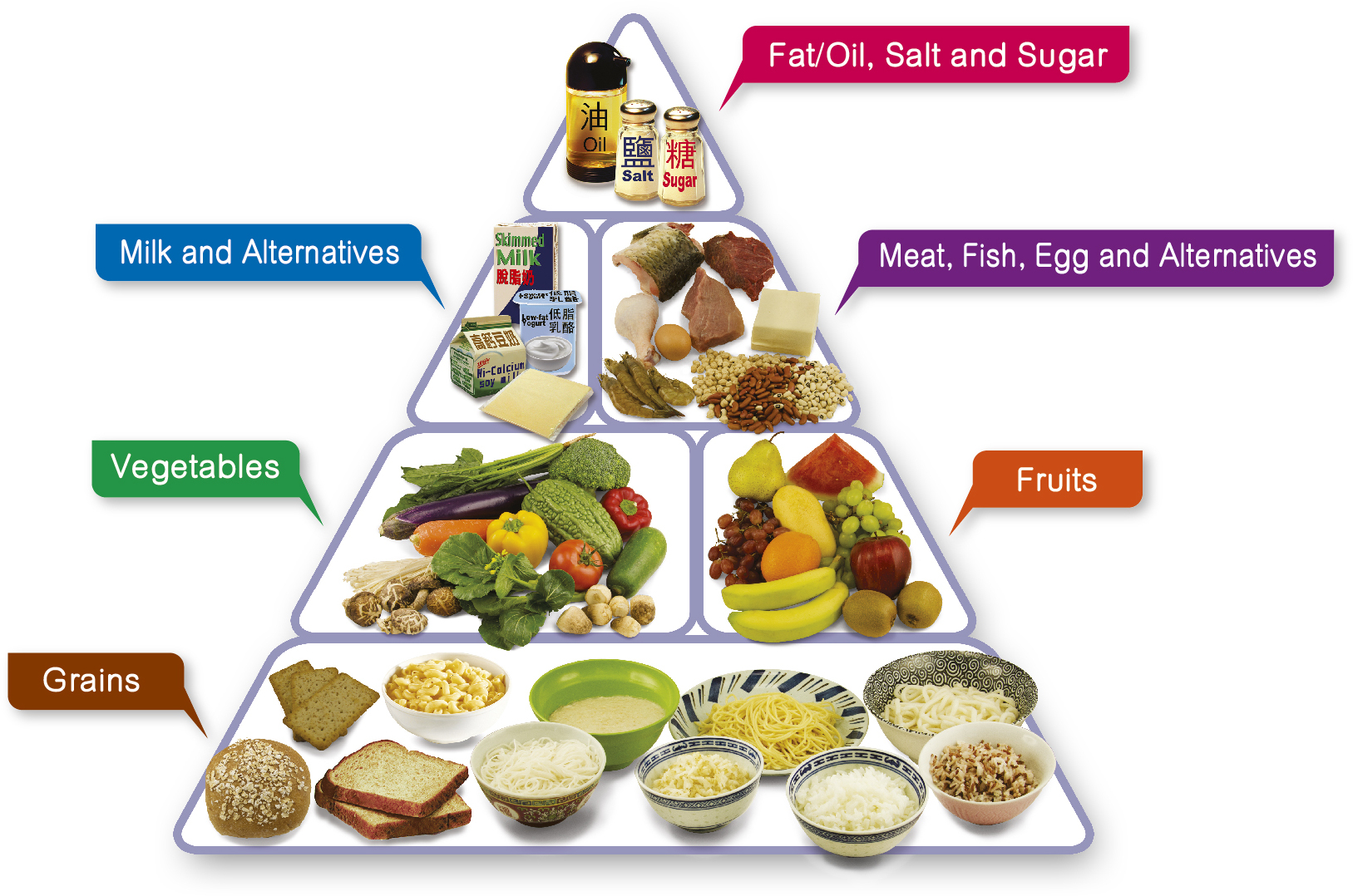

首先,保持健康的生活方式至关重要。规律作息,避免熬夜;均衡饮食,摄入充足的营养;适量运动,增强体质;戒烟限酒,减少对身体的损害。这些健康的生活习惯有助于提高身体免疫力,降低患病风险。

其次,避免接触可能导致血小板减少的药物和化学物质。在使用药物前,应咨询医生,了解药物的潜在不良反应。

最后,定期体检,及早发现和治疗疾病。定期进行全血细胞计数等检查,可以及早发现血小板减少,并及时采取治疗措施,预防严重后果。许多疾病在早期是可防可控的,及早干预能取得更好的效果。

需要注意的是,以上只是一些预防措施,并不能保证完全避免血小板减少症的发生。如果出现相关症状,应及时就医,寻求专业医生的帮助。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1