本文深入探讨了寒气太重的成因、症状以及有效的驱寒方法,从食疗、运动、艾灸等多方面入手,并提醒读者注意驱寒过程中的误区和潜在风险,强调预防的重要性。文章指出,阳气不足是寒气重的内在原因,而环境因素是外在原因,因此,驱寒的关键在于调理阳气并避免外邪入侵。文中列举了多种驱寒妙招,并结合现代医学研究成果,阐述了寒气重与现代疾病的关系,强调预防大于治疗的重要性。希望读者能通过本文学习到如何有效驱寒,拥有健康温暖的冬天。

寒气太重的原因:从内因外因全面解析

寒气太重,是许多人,尤其女性朋友冬季常有的困扰。这究竟是为什么呢?其实,寒气入侵人体,内外因素缺一不可。

内因方面,阳气不足是关键。中医认为,阳气是人体抵御寒冷的重要能量。如果长期熬夜、过度劳累、饮食不节,导致阳气亏虚,就容易被寒邪入侵,出现寒气重的情况。例如,一些长期从事冷藏工作的人员,或体质虚弱的人更容易受寒。

外因方面,环境因素也至关重要。寒冷的气候、潮湿的环境、穿衣不当等,都会加剧寒邪的入侵。比如,冬季长期在没有暖气的环境中工作或生活,或者在潮湿的环境中久坐不动,都会导致寒气入侵,加重身体寒邪。一些流行病学研究也表明,寒冷地区居民更容易出现寒邪相关的症状。

因此,驱寒的关键在于既要调理内在的阳气,又要避免外在寒邪的侵袭。

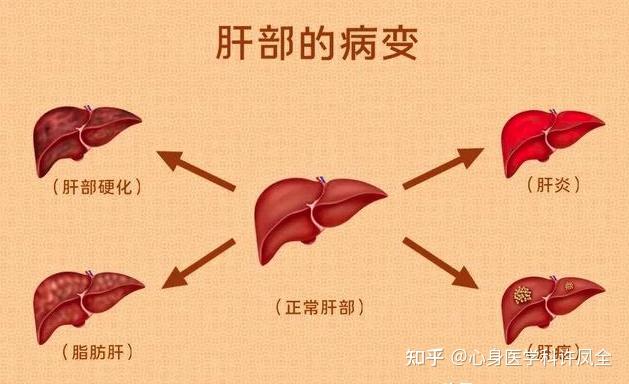

寒气重的症状:辨证施治是关键

寒气太重,并非只是简单的怕冷。它还会表现出一系列的症状,需要我们仔细辨别,才能对症下药。

常见的症状包括:手脚冰凉、畏寒怕冷、腰膝酸软、小腹冷痛、月经不调(例如痛经、经量少、闭经)、容易疲倦、睡眠质量差等。此外,还可能伴随一些消化系统症状,例如腹泻、腹胀等,这与脾胃阳虚有关。

有些症状需要特别注意,例如痛经、闭经等妇科疾病,可能是寒气重导致的严重问题。如果出现这些情况,建议及时就医。中医诊断通常会结合患者的症状、舌苔、脉象等信息进行辨证施治,而不是一概而论。

辨证施治是中医治疗的精髓,不同的症状组合代表着不同的寒邪侵犯程度和部位,治疗方案也因人而异。因此,不要自行用药,以免延误病情。

驱寒妙招:食疗、运动、艾灸三管齐下

- 饮食调理:多吃温热食物,少吃寒凉食物。例如,羊肉、牛肉、生姜、大枣、桂圆等温热食物可以帮助暖身驱寒,而冰镇饮料、生冷瓜果则应尽量避免。

- 运动保健:适量的运动可以促进血液循环,提高身体的代谢率,增强阳气。例如,瑜伽、太极拳等柔和的运动方式,更适合寒气重的人群。

- 艾灸疗法:艾灸具有温经通络、驱寒除湿的功效。艾灸穴位可以根据个人情况选择,但需在专业人士指导下进行。

- 中医调理:中医可以根据个人的体质和症状,制定个性化的调理方案,例如服用中药汤剂或针灸治疗。

- 足浴:睡前用热水泡脚,可以促进血液循环,帮助驱除体内寒气,改善睡眠质量。

驱寒误区及潜在风险:避免走弯路

在驱寒的过程中,也有一些常见的误区和潜在风险需要注意。例如,一些人为了快速驱寒,会选择服用大量的温热药物或食物,这反而可能导致身体内部阴阳失衡,出现其他问题。

盲目进补也可能适得其反。一些人认为多吃补药就能增强阳气,但如果体质不适合,反而会加重身体负担。因此,在选择补品时,一定要根据自身的体质和情况,在专业人士指导下进行。

此外,过度依赖单一方法也可能达不到理想的驱寒效果。例如,只依靠艾灸或食疗,而忽视了运动或其他方面的调理,效果自然会大打折扣。

因此,驱寒应采取综合措施,根据自身情况选择适合的方法,并坚持长期调理,才能真正达到效果。

寒气太重与现代疾病的关系:预防大于治疗

现代医学研究也表明,寒气重与许多疾病的发生发展有一定的关系。例如,一些慢性疾病,如风湿性关节炎、痛经、慢性胃炎等,都可能与体寒有关。

长期受寒会导致免疫力下降,更容易患上感冒、流感等疾病。此外,寒气还会影响内分泌系统的功能,导致月经不调、肥胖等问题。

因此,预防寒气入侵非常重要。日常生活中,要注意保暖,避免受寒,保持良好的生活习惯,才能有效预防疾病的发生。

要记住,健康的生活方式是驱寒和预防疾病的关键。除了以上方法,还要保持良好的心态,保证充足的睡眠,减少压力,这些对于增强人体抵抗力,抵御寒邪都非常重要。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1