经常心慌是怎么回事?本文详细解释了心慌的多种成因,包括心脏疾病、焦虑症、生理因素等,并分析了心慌的症状表现和应对方法,强调了及时就医和调整生活方式的重要性。文章还探讨了心慌的潜在风险及未来展望,旨在帮助读者更好地了解和应对心慌问题,预防严重疾病的发生,例如心律失常、冠心病等。

心慌的常见原因:从心脏疾病到焦虑情绪

经常心慌是怎么回事?这可能是许多人心中挥之不去的疑问。心慌,医学上称之为心悸,是指一种心跳加速、心律不齐或心跳强烈的感觉。其原因复杂多样,并非所有心慌都预示着严重疾病。

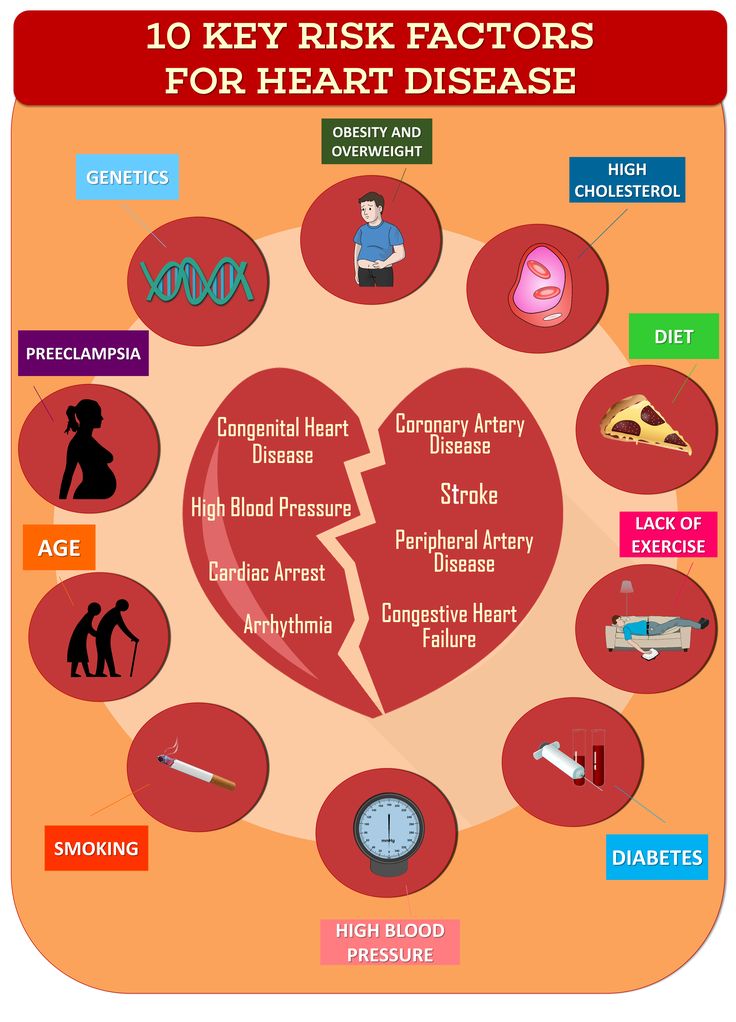

心脏疾病是导致心慌的重要原因之一。例如,心律失常,包括早搏、房颤等,都会引起心慌、胸闷等症状。心肌缺血或心肌梗死也会导致剧烈的心慌,甚至伴随胸痛、呼吸困难。根据相关研究表明,冠心病患者中,心慌是常见的症状之一。

除了心脏问题,焦虑症、恐慌症等精神心理疾病也是心慌的常见诱因。焦虑时,交感神经兴奋,导致心跳加速、血压升高,从而产生心慌的感觉。据临床经验,很多焦虑症患者会以心慌为主要症状就诊。

此外,一些生理因素也可能导致心慌。例如,贫血、甲状腺功能亢进、低血糖等都会影响心率,引起心慌。 据统计,缺铁性贫血患者中,心慌是常见的症状之一。过度劳累、饮酒、吸烟、咖啡因摄入过量等不良生活习惯也可能诱发心慌。

心慌的症状表现:从轻微不适到剧烈疼痛

心慌的症状表现因人而异,也与病因有关。轻微的心慌可能仅仅是心跳加速、感觉心跳有力或不规则,通常持续时间较短,患者能够耐受。但严重的心慌则可能伴随其他症状,例如胸闷、胸痛、呼吸困难、头晕、出汗、恶心呕吐等。

例如,在心律失常的情况下,患者可能感到心跳突然加快或减慢,甚至出现心前区不适或疼痛。而对于焦虑症患者来说,心慌往往伴随着紧张、不安、恐惧等情绪。

需要强调的是,心慌的严重程度并不一定与疾病的严重程度成正比。有些严重的心脏疾病初期症状可能并不明显,而一些轻微的生理性心慌则可能引起患者的过度焦虑。因此,一旦出现不明原因的心慌,特别是伴随其他症状,应及时就医。权威机构指出,及早就医能够有效降低心血管疾病的风险。

如何应对心慌:寻求专业医疗帮助及生活方式调整

面对经常心慌的情况,首先应保持冷静,避免过度焦虑。 切勿自行用药,应及时就医,寻求专业医生的帮助,进行全面的检查以明确病因。

医生会根据病史、体格检查和辅助检查(如心电图、心脏彩超等),诊断出心慌的病因,并制定相应的治疗方案。对于心脏疾病导致的心慌,可能需要药物治疗或手术治疗;对于焦虑症引起的心慌,可能需要心理咨询或药物治疗。

除了药物治疗,调整生活方式也是应对心慌的关键。保证充足的睡眠,规律的作息,减少压力,戒烟限酒,避免过度劳累,均衡饮食,适量运动等,都有助于缓解心慌症状。专家建议,养成良好的生活习惯,可以有效预防心血管疾病的发生。

此外,学习一些放松技巧,例如深呼吸、冥想等,也能帮助缓解焦虑情绪,减少心慌的发生。

心慌的潜在风险及未来展望

- 心慌若不及时治疗,可能发展为更严重的心脏疾病,例如心力衰竭、心肌梗死等。

- 长期的心慌会导致生活质量下降,影响工作和学习。

- 部分心慌患者可能出现焦虑、抑郁等情绪障碍。

- 对于心慌的诊断和治疗,未来将有更多技术手段的应用,例如人工智能技术在心电图分析中的应用。

- 预防心慌的关键在于保持健康的生活方式,加强健康教育,提高公众对心血管疾病的认知。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1