急性白血病的发生机制复杂,涉及遗传因素、环境因素以及化疗药物等多种因素。了解急性白血病怎么引起的,有助于我们采取有效措施预防疾病的发生。文章深入探讨了遗传因素、环境因素、化疗药物以及不同类型白血病的致病机制差异,并强调了预防和早期诊断的重要性,希望能够帮助读者更好地理解急性白血病的成因,从而采取相应的预防措施。

遗传因素在急性白血病发生中的作用

遗传因素是导致急性白血病的重要原因之一。一些遗传性疾病,例如唐氏综合征、范可尼贫血等,会显著增加患急性白血病的风险。据统计,唐氏综合征患者患急性白血病的概率是普通人的20倍以上。

此外,某些基因突变也与急性白血病的发生密切相关。例如,RUNX1、FLT3、CEBPA等基因的突变会影响造血干细胞的正常发育和分化,增加白血病的风险。

值得注意的是,并非所有携带这些基因突变的人都会患上急性白血病,这表明遗传因素只是致病因素之一,环境因素和其他因素也起着重要的作用。

例如,一些家族中急性白血病的发病率较高,这提示家族遗传史可能也是一个重要的风险因素。但这并非绝对的,很多病例并没有明显的家族史。深入研究遗传因素与环境因素之间的相互作用,对于了解急性白血病的致病机制至关重要。

环境因素与急性白血病的关联性研究

除了遗传因素外,环境因素也对急性白血病的发生起着重要作用。例如,接触苯、放射线等致癌物质,会增加患急性白血病的风险。

长期从事化工、石油等行业的工人,以及接受过放射线治疗的患者,患急性白血病的概率显著高于普通人群。

此外,一些病毒感染,如人类T细胞白血病病毒(HTLV-1),也与某些类型的急性白血病的发生有关。

近年来,随着环境污染的加剧,一些研究人员关注环境因素与急性白血病发病率之间的联系。例如,空气污染、水污染等都可能增加急性白血病的风险。

但目前,对于环境因素与急性白血病发生之间关系的研究仍然不够深入,需要进一步的研究来明确其具体机制和影响程度。

化疗药物与继发性急性白血病

某些化疗药物的使用也可能诱发继发性急性白血病。这通常发生在接受过化疗治疗的其他癌症患者中。

例如,烷化剂、拓扑异构酶抑制剂等化疗药物,虽然能够有效杀伤癌细胞,但也可能损伤正常的造血干细胞,增加急性白血病的风险。

研究表明,化疗药物诱发的急性白血病通常具有独特的遗传学特征。

因此,在使用化疗药物治疗癌症时,医生会仔细权衡利弊,并采取措施尽量减少继发性急性白血病的发生风险,例如选择毒副作用较小的药物,并监测患者的血液指标。

精准的治疗方案设计和密切的监测,有助于最大限度地降低化疗药物诱发急性白血病的可能性。

急性白血病的类型及致病机制差异

- 急性髓系白血病(AML)主要由骨髓中的造血干细胞异常分化导致。

- 急性淋巴细胞白血病(ALL)则起源于淋巴细胞的前体细胞,其致病机制与AML有所不同。

- 不同类型的急性白血病,其基因突变谱、临床表现以及预后也存在差异。

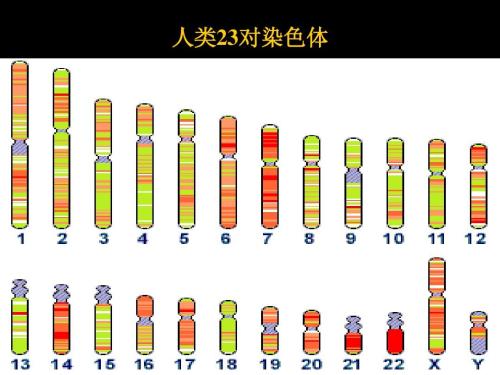

- 一些急性白血病的发生与染色体异常密切相关,例如费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病。

- 对不同类型急性白血病致病机制的深入了解,有助于医生制定更精准的治疗方案。

急性白血病的预防与早期诊断

虽然急性白血病的病因复杂,但我们仍然可以通过一些措施来降低患病风险。

避免接触苯、放射线等致癌物质,保持健康的生活方式,例如规律运动、均衡饮食,加强免疫力,都能有效降低急性白血病的发生风险。

此外,定期进行体检,早期发现并治疗相关疾病,也能有效预防急性白血病的发生。

对于高危人群,例如有家族史或接触过致癌物质的人群,应更重视预防工作。

及时进行血液检查,是发现急性白血病的重要途径,如果出现贫血、出血、感染等症状,应及时就医,进行相关检查。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1