非萎缩性胃炎伴糜烂怎么治疗?本文系统地阐述了该病的治疗方法,包括药物治疗、生活调理、内镜检查以及预后等方面。针对幽门螺杆菌感染,根除治疗是关键;同时,改变不良生活习惯,例如规律饮食、避免辛辣刺激食物等,对于促进胃黏膜修复也至关重要。定期内镜复查有助于监测病情变化和预防复发。 通过积极治疗和预防,非萎缩性胃炎伴糜烂患者预后良好。

非萎缩性胃炎伴糜烂的病因及临床表现

非萎缩性胃炎伴糜烂,是指胃黏膜炎症改变,伴有糜烂,但胃黏膜腺体未发生萎缩的一种慢性胃炎。

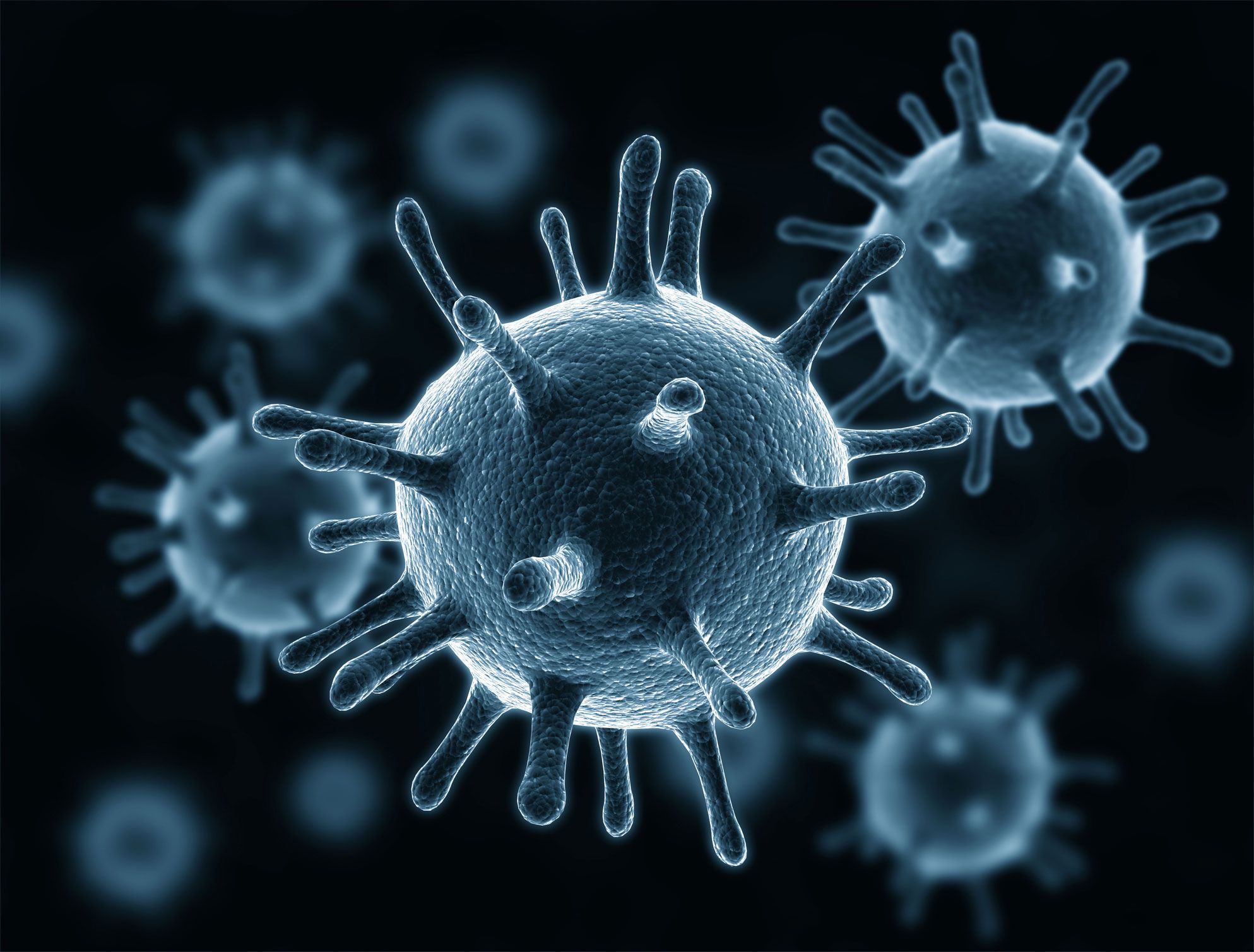

其病因复杂,与幽门螺杆菌感染、不良生活习惯、药物刺激、自身免疫反应等因素密切相关。幽门螺杆菌感染是主要的病因之一,据相关研究表明,高达80%的慢性胃炎患者感染了幽门螺杆菌。

不良生活习惯,如饮食不规律、辛辣刺激食物摄入过多、长期吸烟饮酒等,也会加重胃黏膜损伤,诱发或加重非萎缩性胃炎伴糜烂。

临床表现多样,轻者可无明显症状,仅在体检中发现;重者可出现上腹胀痛、食欲不振、恶心呕吐、嗳气等消化不良症状,部分患者还可能出现贫血、消瘦等全身症状。

此外,长期服用某些药物,例如非甾体类抗炎药,也会增加患病风险。

因此,早期诊断和治疗至关重要,可以有效减轻症状,预防并发症的发生。

药物治疗:根除幽门螺杆菌和缓解症状

非萎缩性胃炎伴糜烂的治疗方案,需要根据患者的具体病情、症状以及幽门螺杆菌感染情况等因素制定。

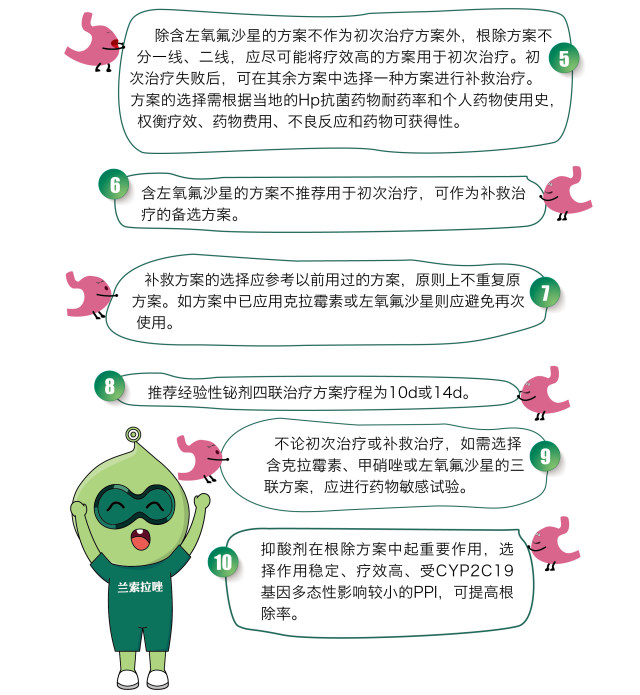

对于幽门螺杆菌感染阳性的患者,根除幽门螺杆菌是治疗的关键。

通常采用联合用药方案,例如质子泵抑制剂(PPI)联合两种抗生素(例如阿莫西林、克拉霉素、甲硝唑等),疗程一般为7-14天。

根除幽门螺杆菌后,大部分患者的胃黏膜炎症和糜烂可以得到明显改善。

此外,还需要根据患者的症状进行对症治疗。

例如,对于胃痛症状明显的患者,可以服用PPI或H2受体阻滞剂等药物来抑制胃酸分泌,减轻胃痛。

对于恶心呕吐等症状,可以服用一些止吐药物来缓解症状。

需要注意的是,药物治疗需在医生指导下进行,切勿自行用药,避免药物不良反应及延误治疗。根据临床经验,大部分患者在规范治疗后都能获得良好的疗效。

生活调理:改变不良生活习惯,促进胃黏膜修复

- 规律饮食,避免暴饮暴食

- 细嚼慢咽,减少胃肠负担

- 避免食用辛辣刺激、油腻、生冷等食物

- 戒烟限酒,减少胃黏膜刺激

- 保证充足睡眠,减轻精神压力

- 积极锻炼身体,增强体质

- 保持心情舒畅,避免过度焦虑

内镜检查与复查:监测病情变化及预防复发

内镜检查是诊断非萎缩性胃炎伴糜烂的重要手段,可以直观地观察胃黏膜的病变情况。

在治疗过程中,定期进行内镜复查,可以监测病情变化,并及时调整治疗方案。

对于根除幽门螺杆菌后的患者,建议在治疗结束后1个月、3个月和6个月分别进行一次内镜复查,评估疗效,并及早发现复发迹象。

如果在复查中发现病情复发或出现新的病变,需要及时进行再次治疗。

此外,保持良好的生活习惯,避免再次感染幽门螺杆菌,对于预防复发至关重要。

内镜检查虽有轻微的创伤性,但相较于疾病潜在危害,其价值不可忽视。根据权威机构指出,定期内镜检查有助于早期发现和干预胃部疾病。

非萎缩性胃炎伴糜烂的预后及未来展望

非萎缩性胃炎伴糜烂的预后一般较好,大多数患者经过积极治疗后可以得到治愈或明显改善。

但需要注意的是,如果治疗不及时或治疗不规范,可能会导致病情迁延难愈,甚至出现胃溃疡、胃出血等并发症。

因此,及早诊断和治疗非常重要。

未来,随着医学技术的不断进步,相信在非萎缩性胃炎伴糜烂的诊断和治疗方面会有更多突破,例如新型药物的研发、更精准的治疗方案以及更有效的预防措施等。

同时,加强健康教育,提高公众对胃部疾病的认知水平,对于预防和控制非萎缩性胃炎伴糜烂也具有重要的意义。

对于非萎缩性胃炎伴糜烂的研究,将持续关注其发病机制、新型治疗手段及长期预后等方向,以期为患者提供更优质的医疗服务。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1