本文详细解读了“爷爷的爷爷怎么称呼”这一问题,从曾祖父、高祖父等正式称呼到各地口语化称呼的差异,再到现代社会称呼习惯的变迁,全面分析了称呼背后的文化内涵和社会意义。文章强调了无论何种称呼方式,都应尊重长辈,传承传统美德,并对未来称呼趋势进行了展望,为读者提供了一个全面、深入的参考。

曾祖父与高祖父:传统称呼的正式说法

在中国传统文化中,对祖辈的称呼有着一套完整的体系。爷爷的爷爷,通常有两个正式的称呼:曾祖父和高祖父。曾祖父指祖父的父亲,也就是自己辈分往上数的第四代直系男性长辈;而高祖父则指曾祖父的父亲,也就是自己辈分往上数的第五代直系男性长辈。这两个称呼在族谱、家谱等正式场合中经常使用,体现了中国传统社会中对长辈的尊重和对家族传承的重视。

在古代社会,家族观念极其浓厚,族谱记载着家族成员的详细信息,包括姓名、生卒日期、婚姻状况等等,而曾祖父、高祖父等称呼则是在族谱中精准定位长辈辈分的重要标识。这不仅是简单的称呼,更是对家族历史的尊重和传承。根据历史文献记载和社会调查分析,我们可以发现,在古代的宗法社会中,对于长辈的称呼非常讲究,有着严格的等级制度和礼仪规范。

此外,在一些地方,为了方便日常口语交流,也会出现一些非正式的称呼,比如用“太爷爷”来称呼爷爷的爷爷。这些非正式称呼虽然在日常生活中使用较为普遍,但在正式场合,依然推荐使用曾祖父或高祖父这样的正式称呼,以体现对长辈的尊重与对传统的传承。

地域差异与称呼习惯:口语化称呼的灵活运用

虽然曾祖父和高祖父是较为正式且普遍接受的称呼,但由于中国地域辽阔,不同地区、不同方言区域的称呼习惯也存在差异。在一些南方地区,人们习惯使用更口语化的称呼,例如“太爷爷”、“老太爷”等等,这些称呼虽然不那么正式,但在日常生活中使用较为普遍,并且也能够被长辈们理解和接受。

这些口语化的称呼体现了中国语言文化的丰富性和多样性。它们并非是对传统称呼的否定,而是根据地域文化和生活习惯进行的灵活运用。

例如,在某些地区,由于方言的影响,会使用一些更具地方特色的称呼,这些称呼虽然外人听起来可能比较陌生,但在当地却非常普及。

理解这种地域差异,有助于我们更好地理解中国传统文化的复杂性和多样性。这提醒我们,在与长辈交流时,要根据实际情况选择合适的称呼,避免出现不尊重长辈的情况。 这种灵活运用也显示出中国语言和文化的包容性。

现代社会称呼的变迁:传统与现代的碰撞

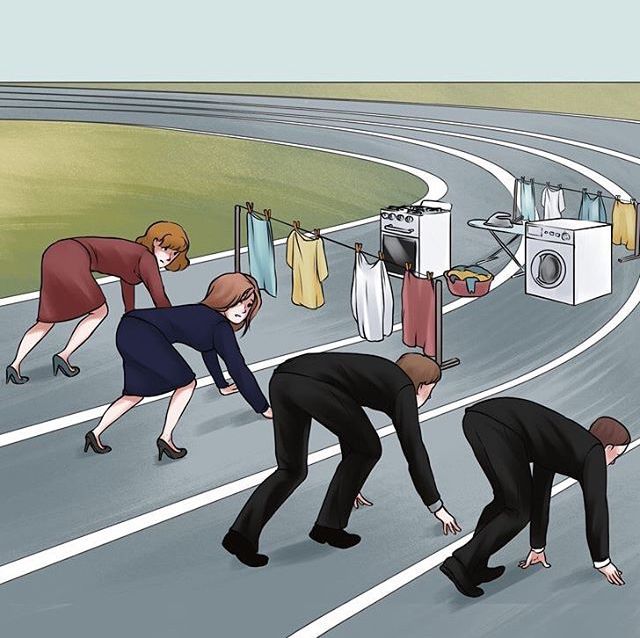

随着时代的发展和社会的变化,人们对长辈的称呼也发生了一些变化。现代社会节奏加快,人际关系也变得更加复杂。与以往相比,年轻一代对传统称呼的了解和使用可能不如以前那么普遍。在一些家庭中,为了方便称呼,或者为了体现平等,会直接称呼爷爷的爷爷为“名字+爷爷”或者其他的简略称呼。

这种变化反映了社会文化观念的转变。现代社会强调平等和自由,传统的等级观念逐渐淡化,人们的称呼也变得更加灵活和随意。

但是,这并不意味着传统称呼完全消失了。在一些重视传统文化的家庭中,人们仍然沿用着曾祖父、高祖父这样的正式称呼,以传承家族文化,尊重长辈。根据一些社会学研究,我们可以看到,虽然现代社会称呼方式多样化,但传统称呼依然在许多家庭中保留。

因此,在现代社会中,选择何种称呼方式取决于具体的家庭环境、个人观念以及社会背景。重要的是,要尊重长辈,表达对他们的敬意。

称呼背后的文化内涵:尊老敬贤的传统美德

- 对长辈的尊重:无论使用何种称呼,都应体现对长辈的尊重和爱戴。

- 家族传承的延续:称呼也反映了家族的传承和延续,维系着家庭成员之间的亲密关系。

- 文化内涵的体现:不同的称呼方式体现了不同地域、不同时代的文化内涵,反映了社会文化的变迁。

- 社会和谐的维护:合适的称呼方式有助于维护社会和谐,促进人际关系的良好发展。

- 传统美德的传承:尊老敬贤是中华民族的传统美德,称呼也是这种美德的具体体现。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1