本文从多个角度探讨了如何形容秋天的风,例如秋风瑟瑟、秋风习习、秋风送爽、秋风落叶等不同的意象,展现了秋风的多样魅力。文章结合诗词、自然景象等,并从历史、文化、生态等方面进行分析,带你细品秋风之韵,感受秋天的独特魅力,深入理解秋风在不同文化背景下的象征意义。

秋风瑟瑟:萧瑟与凉意并存的意境

秋天的风,最常见的形容莫过于“瑟瑟”。这一个字,便将秋风的萧瑟凉意描绘得淋漓尽致。古诗词中,不乏“秋风瑟瑟”的意象,例如唐代诗人杜甫的《秋兴八首》中“秋风生渭水,落叶满长安”,便用“秋风”和“落叶”的意象,烘托出一种萧瑟悲凉的氛围。

秋风瑟瑟,不仅仅是温度的下降,更是季节更迭的象征。它带来了秋天的寒意,预示着万物即将走向萧条。然而,这萧瑟之中,也蕴含着一种独特的韵味。古人常说秋风扫落叶,这落叶飘零的景象,也正是秋日风情的独特表达。

在现代生活中,我们依然能感受到“秋风瑟瑟”的意境。秋风吹拂,树叶沙沙作响,带来阵阵凉意,让人不禁感到一丝丝的寒意和秋天的萧索。但仔细体会,这萧瑟中也带着一份宁静与祥和。秋风吹过,洗去了夏日的燥热,带来清凉的秋意,让人身心舒畅。

从历史角度来看,“秋风瑟瑟”的意象在诗词歌赋中频繁出现,也体现了古人对秋天的深刻理解和感受,以及他们对季节变迁的敏锐观察。

秋风习习:温柔与舒适的体验

与“秋风瑟瑟”的萧瑟不同,“秋风习习”则更多地体现了秋风温柔舒适的一面。这是一种轻柔的、令人愉悦的感受。想象一下,秋高气爽的日子里,微风轻拂,阳光洒在身上,暖洋洋的,这样的感觉令人身心舒畅。

“秋风习习”常常出现在描写美好秋景的诗词歌赋中。例如,宋代诗人苏轼的《赤壁赋》中“清风徐来,水波不兴”,虽然没有直接使用“秋风习习”,但描写的正是这种秋风带来的宁静和舒适。

在现代生活中,我们也经常能体会到“秋风习习”的感受。尤其是在秋高气爽的日子里,户外运动,散步郊游,都能感受到秋风带来的舒适与惬意。它不像夏日骄阳那样炙热,也不像冬日寒风那样刺骨,而是温柔的、轻抚着肌肤,让人感觉温暖舒适。

从文化角度看,“秋风习习”体现了人们对美好秋天的向往和追求,以及他们对自然和谐之美的欣赏。

秋风送爽:凉爽与成熟的象征

“秋风送爽”则更侧重于秋风带来的凉爽之感,它代表着夏日炎热的结束,同时也象征着秋天的成熟与丰收。秋风吹过,带走了夏日的暑气,带来一丝凉爽,让人感觉神清气爽。

很多描写秋天的诗词都用了“送爽”这一意象。例如,唐代诗人王维的《山居秋暝》中“空山鸟语,清风送爽”,便展现了秋日山林的宁静和舒适。

现代生活中,“秋风送爽”的意境也随处可见。秋高气爽,正是出游的好时节,人们可以尽情享受秋风带来的清爽,感受大自然的美丽。它预示着丰收的季节,也象征着人生的成熟与收获。

从社会角度看,“秋风送爽”体现了人们对丰收的期盼和对美好生活的向往,也象征着社会发展和人们生活水平的提高。

秋风落叶:萧瑟与生命轮回的交响

秋风落叶,是秋日最常见的景象之一,也是人们对秋天最深刻的印象之一。它不仅是秋风带来的景象,更是生命轮回的象征。落叶飘零,看似萧瑟,却也蕴含着生命的哲理,孕育着新生的希望。

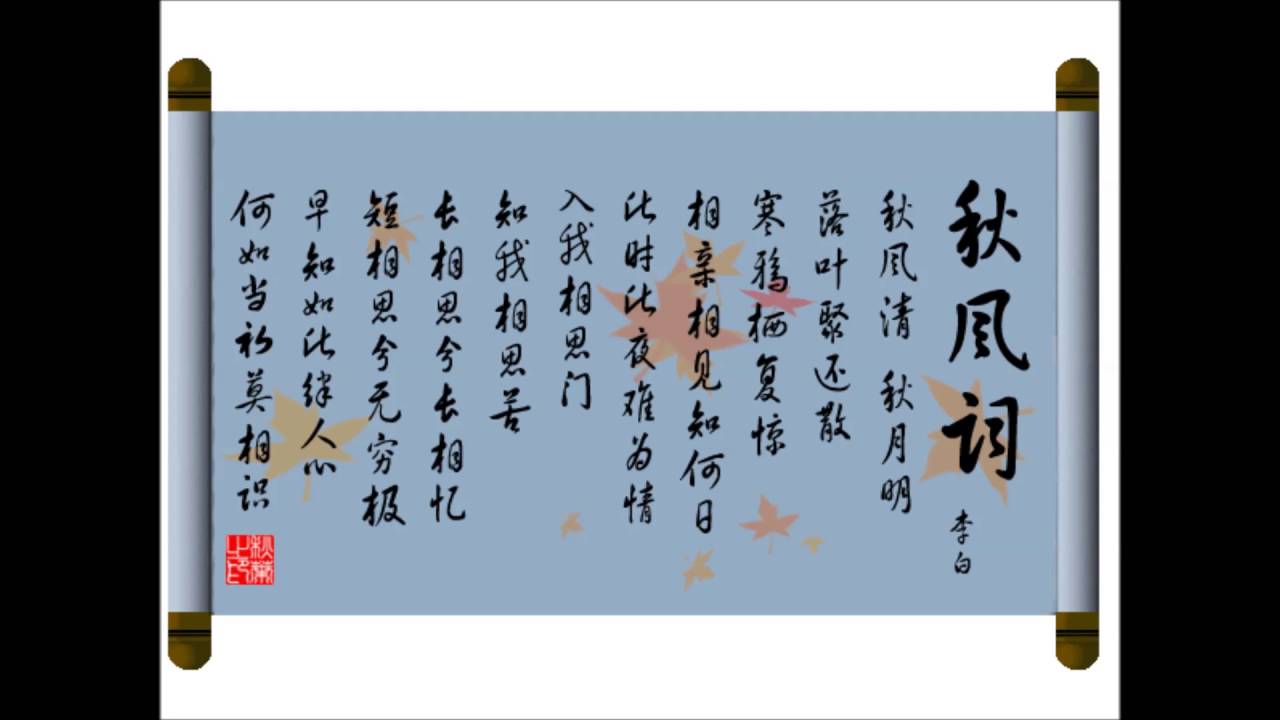

许多诗词歌赋中都描绘了秋风落叶的景象,例如唐代诗人李白的《秋浦歌》中“秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊”,便生动地描绘了秋风落叶的景象,以及寒鸦在落叶中的活动。

从生态角度看,秋风落叶是自然界的正常现象,是植物为了适应冬季低温而采取的一种自我保护机制。落叶归根,化作春泥更护花,也体现了自然界的循环往复。

现代社会中,人们也从秋风落叶中获得启示。它教会人们理解生命的轮回和变迁,以及人生的起落沉浮。

秋天的风,多样的象征与独特的魅力

总而言之,秋天的风,它不仅仅是简单的自然现象,更是承载着丰富文化内涵和审美意蕴的艺术形象。从“秋风瑟瑟”的萧瑟凉意,到“秋风习习”的温柔舒适,“秋风送爽”的清凉成熟,再到“秋风落叶”的生命轮回,不同的意象,展现了秋风的多样性与复杂性。

对秋天的风的描写,不仅需要细致的观察,更需要深刻的理解。它需要我们去感受秋风的温度、湿度、速度,去体会它带来的视觉、听觉、触觉等多重感官体验。

秋天的风,是季节更迭的象征,是生命轮回的写照,也是人们情感的投射。它在不同的文化背景下,也有着不同的解读和象征意义。

未来,随着人们对自然的认识越来越深入,对秋天的风的描写也会更加丰富多彩,展现出更多意想不到的魅力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1