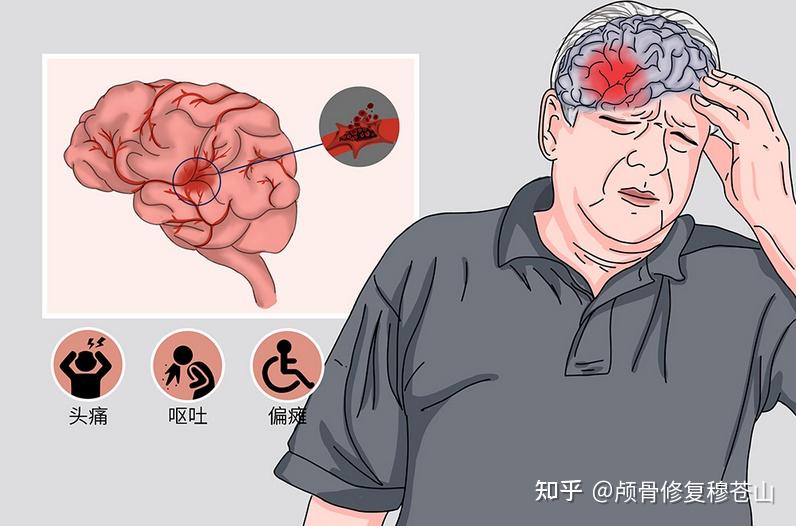

本文详细阐述了脑溢血的多种致病原因,包括高血压、脑血管畸形、脑动脉瘤等,并分析了其他可能导致脑溢血的危险因素,如血液病、抗凝药物使用等。文章强调,预防脑溢血的关键在于控制危险因素,养成健康的生活方式,并定期进行体检,及早发现和治疗潜在的疾病。了解脑溢血怎么造成的,对于提高自我保护意识,降低脑溢血发生风险至关重要。

高血压:脑溢血的罪魁祸首

高血压是导致脑溢血最常见的原因,据统计,约80%的脑溢血患者患有高血压。长期高血压会损伤血管内皮,导致血管壁增厚、硬化和脆性增加,最终导致血管破裂出血。高血压还会加速动脉粥样硬化的进程,进一步增加脑血管破裂的风险。

血压长期处于高位,血管承受的压力持续增大,就像一根不断被充气的气球,最终容易发生爆裂。一些生活习惯,比如长期熬夜、高盐饮食、缺乏运动等都会加剧高血压,间接导致脑溢血发生的几率增高。因此,控制血压对于预防脑溢血至关重要。

一些研究表明,将血压控制在理想范围内,可以有效降低脑溢血的发生风险。当然,血压控制并非一蹴而就,需要患者长期坚持服药、合理膳食和规律运动。而对于老年人群体,则更需要密切关注血压变化,及时就医。

脑血管畸形:先天性脑血管缺陷

脑血管畸形是指脑血管发育异常,形成异常的血管结构。这些畸形的血管壁薄弱,容易破裂出血,导致脑溢血。脑血管畸形多为先天性疾病,出生时就存在,但可能在成年后才出现症状。

不同类型的脑血管畸形有不同的临床表现和预后。一些类型的脑血管畸形可能没有任何症状,直到发生出血才被发现;另一些类型的脑血管畸形则可能引起头痛、癫痫等症状。

值得一提的是,脑血管畸形的诊断相对困难,需要借助先进的医学影像技术,例如脑血管造影等,才能明确诊断。一旦发现脑血管畸形,医生通常会建议进行密切的观察和随访,必要时可以采取手术或介入治疗来预防出血的发生。早期发现、早期干预对于降低脑血管畸形导致脑溢血的风险至关重要。

脑动脉瘤:血管壁的“定时炸弹”

脑动脉瘤是指脑血管壁上局部膨出,形成一个充满血液的囊性肿块。脑动脉瘤的破裂会导致脑溢血,这如同血管壁上存在一个“定时炸弹”,随时可能爆炸。脑动脉瘤的发生机制复杂,可能与遗传因素、高血压、吸烟等因素有关。

许多脑动脉瘤患者在破裂前没有任何症状,这增加了诊断的难度。有些患者可能会出现头痛、视力障碍等症状,但这些症状往往不特异性,容易被误诊。

对于已经确诊的脑动脉瘤,医生会根据动脉瘤的大小、位置和患者的整体情况选择合适的治疗方案,包括手术夹闭、介入栓塞等。对于一些小的、没有破裂风险的脑动脉瘤,可以采取保守治疗,定期进行随访观察。

其他致病因素:多种因素共同作用

- 血液病:某些血液病,如血友病、白血病等,会导致凝血功能障碍,增加脑血管破裂的风险。

- 抗凝药物:服用抗凝药物的患者,例如华法林、阿司匹林等,如果剂量过大或存在其他危险因素,也可能增加脑溢血的风险。

- 脑外伤:严重的脑外伤可能会损伤脑血管,增加脑出血的风险。

- 其他疾病:一些其他的疾病,例如糖尿病、高脂血症等,也可能增加脑溢血的发生风险。

- 遗传因素:家族遗传史也可能增加患脑溢血的风险。

脑溢血的预防:从生活习惯入手

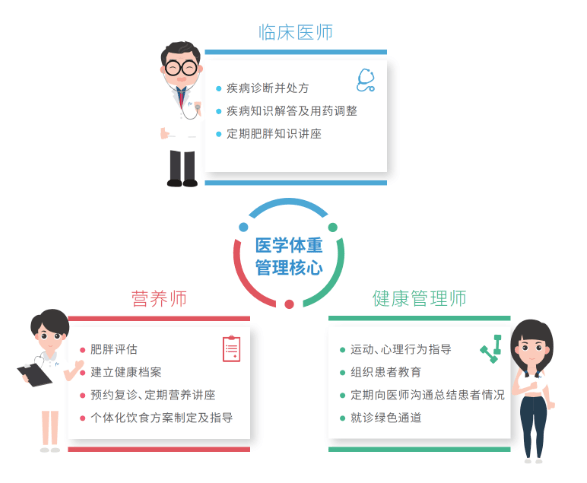

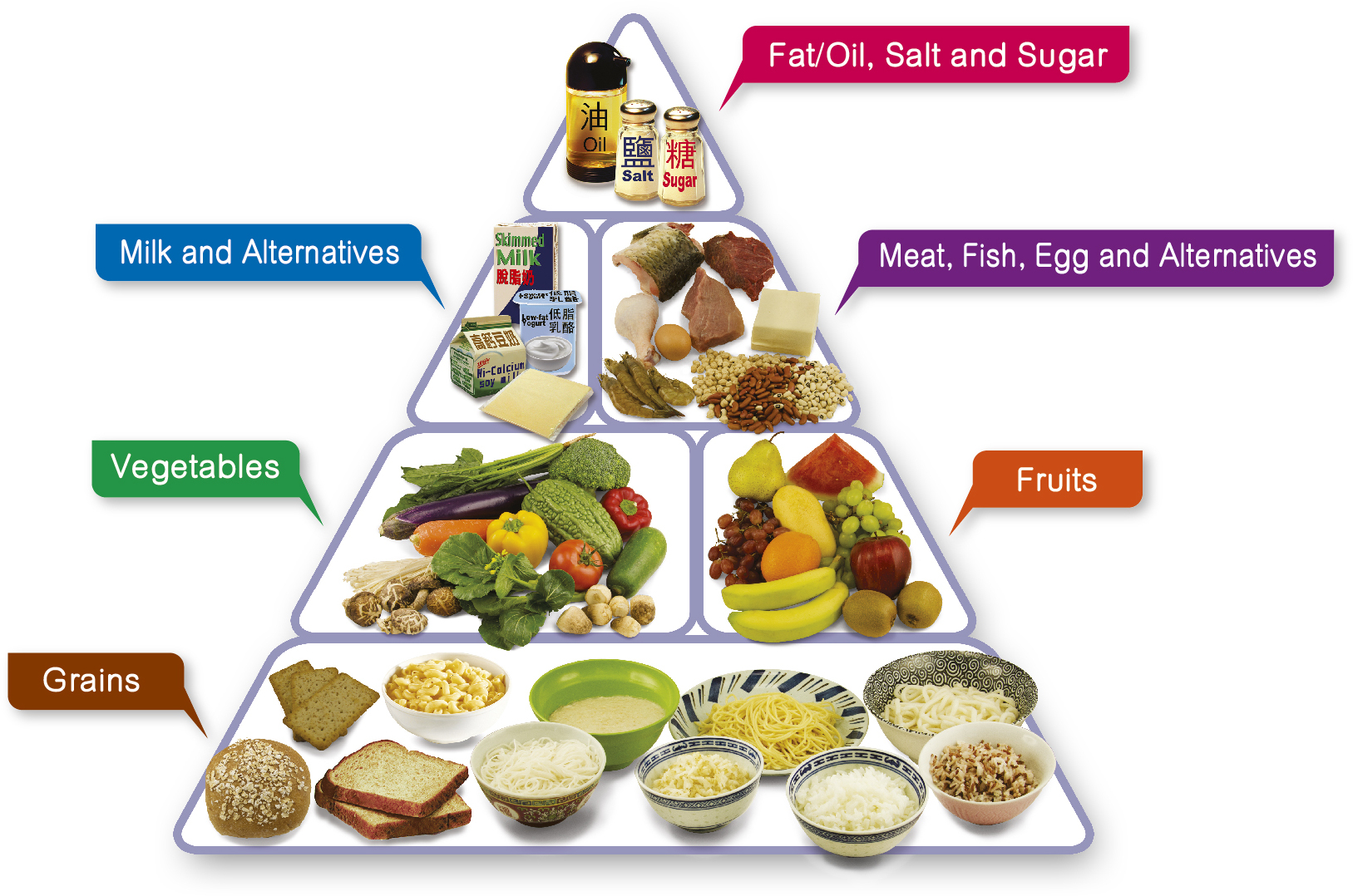

预防脑溢血,关键在于控制危险因素,养成良好的生活习惯。首先,控制血压至关重要,定期测量血压,必要时遵医嘱服用降压药物。其次,要保持健康的生活方式,包括均衡饮食、适量运动、戒烟限酒等。

均衡饮食是指摄入足够的营养,避免高盐、高脂、高糖饮食。适量运动可以帮助控制体重,降低血压和血脂,提高心血管健康水平。戒烟限酒则可以降低心脑血管疾病的风险。

此外,定期进行体检也非常重要,及早发现和治疗潜在的危险因素,例如高血压、糖尿病、高脂血症等,可以有效预防脑溢血的发生。

对于有脑溢血家族史的人群,更应该加强预防措施,定期进行体检和咨询医生,了解自己的风险,采取相应的预防措施。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1