病毒性感冒是由多种病毒引起的急性呼吸道感染,主要通过空气飞沫传播。本文从病毒类型、传播途径、感染过程、预防措施等多个角度详细阐述了病毒性感冒是怎么引起的,并展望了未来精准防控和个性化治疗的发展方向,强调了增强免疫力、接种疫苗和保持良好卫生习惯的重要性,以及对不同病毒类型引起的症状差异的认识。 了解病毒性感冒的致病机制和预防方法,对于有效应对病毒性感冒至关重要。

病毒性感冒的罪魁祸首:病毒感染

病毒性感冒,顾名思义,是由病毒引起的急性呼吸道感染。它并非单一病毒作祟,而是多种鼻病毒、冠状病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)和流感病毒等共同“参与”的结果。

据世界卫生组织(WHO)数据,每年全球约有10亿人患有流感,其中数百万病例为重症流感。在中国,流感也占据着呼吸道疾病的很大比例。

这些病毒主要通过空气飞沫传播,当患者咳嗽、打喷嚏或说话时,病毒颗粒便会弥漫在空气中,被健康人吸入而引发感染。当然,间接接触传播也是不可忽视的途径,例如触摸被病毒污染的物体表面后,再接触自己的口、鼻或眼部。

病毒入侵人体后,首先会与呼吸道上皮细胞表面的受体结合,随后侵入细胞内部,利用细胞的物质和能量进行复制,产生大量的子代病毒。这些新病毒会进一步感染更多的细胞,导致呼吸道炎症反应,从而出现一系列典型的感冒症状,例如鼻塞、流涕、咳嗽、打喷嚏、咽痛、头痛、肌肉酸痛和全身乏力等。

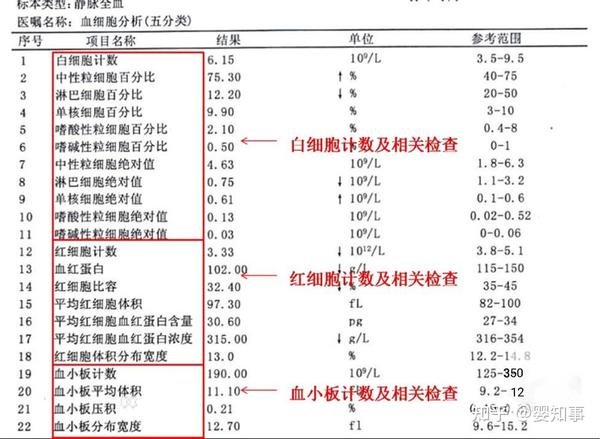

病毒感染的严重程度取决于多种因素,包括病毒的毒力、宿主免疫力、年龄、基础疾病等。免疫力低下的人群更容易发生严重的并发症,例如肺炎、支气管炎等。

病毒入侵:从感染到症状的演变过程

病毒性感冒的发生并非一蹴而就,而是一个复杂的过程。首先,病毒通过空气飞沫或接触传播进入人体,通常是通过口、鼻或眼部黏膜。

然后,病毒会寻找其特定的受体细胞,通常是呼吸道上皮细胞。当病毒与受体结合后,便会侵入细胞内部,开始其复制周期。

接下来,病毒会利用宿主细胞的机制复制自身的遗传物质和蛋白质,制造出大量的子代病毒。

这些新的病毒颗粒会从宿主细胞中释放出来,感染更多的细胞,进一步扩大感染范围。

随着感染范围的扩大和炎症反应的加剧,患者就会出现各种感冒症状,如鼻塞、流涕、打喷嚏、咳嗽、咽痛等。

根据相关研究,感染后通常在1-3天内出现症状,症状持续时间通常为7-10天。不过,一些个体可能持续更久。

病毒感染还可能引起继发性细菌感染。当病毒感染导致呼吸道黏膜受损后,细菌更容易乘虚而入,引起肺炎、中耳炎等并发症。因此,及时治疗至关重要。

不同类型的病毒和感冒症状的差异

- 鼻病毒:最常见的感冒病毒,通常引起轻微症状,如鼻塞、流涕、打喷嚏。

- 冠状病毒:可以引起多种疾病,包括普通感冒和严重疾病,例如SARS和MERS。普通感冒症状相对较轻。

- 呼吸道合胞病毒(RSV):主要感染婴幼儿和老年人,可引起严重的呼吸道疾病。

- 流感病毒:可以引起季节性流感,症状比普通感冒更严重,可能伴有高烧、肌肉酸痛等。

- 腺病毒:可以引起多种呼吸道疾病,也可能引起结膜炎等。

有效预防病毒性感冒:构建免疫防线

预防病毒性感冒的关键在于增强自身免疫力,并减少接触病毒的机会。

首先,保持良好的卫生习惯至关重要。勤洗手,尤其是在接触公共场所物体或咳嗽、打喷嚏后。

其次,避免接触感冒患者,或者在接触后及时洗手。

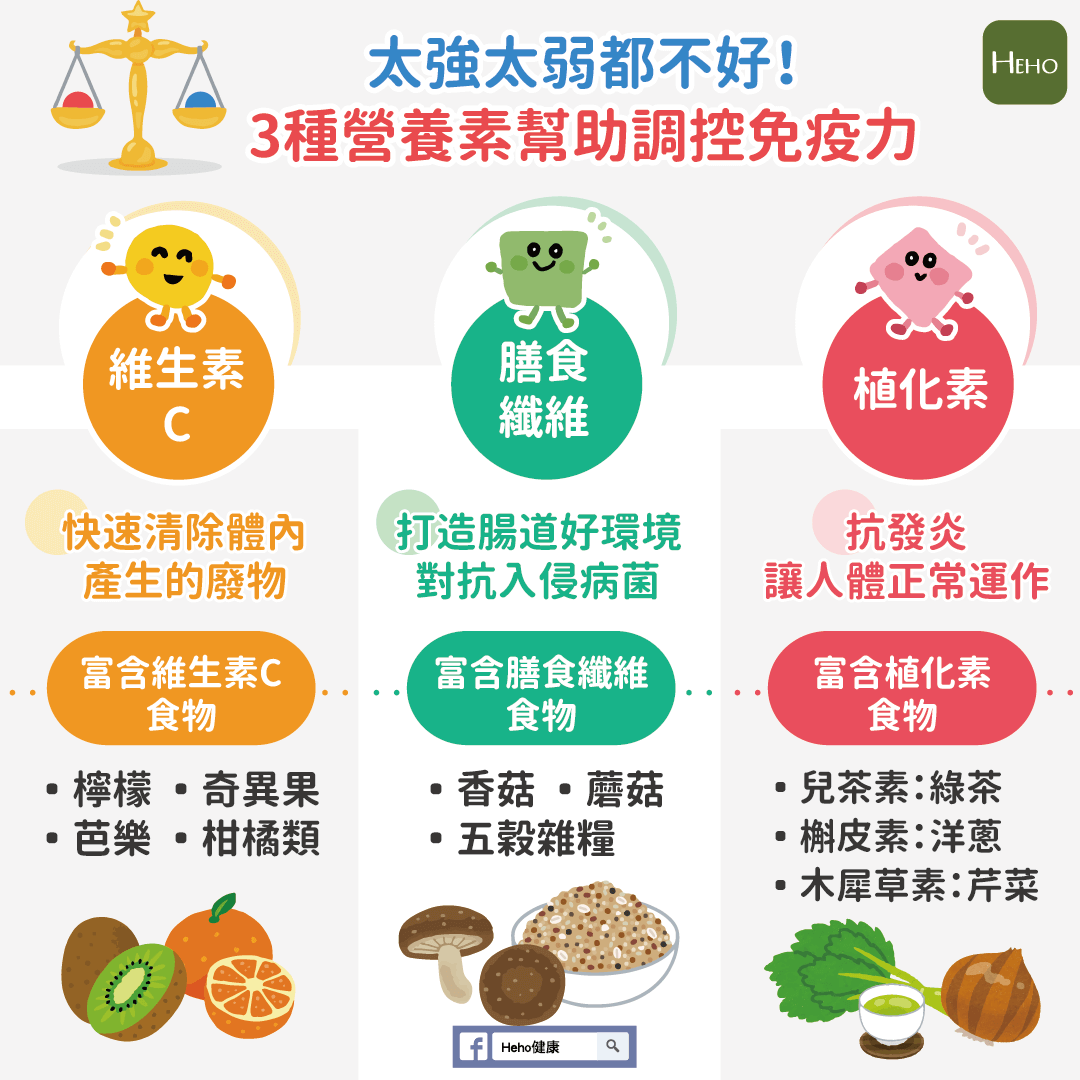

此外,均衡饮食,充足睡眠,规律运动,保持积极乐观的心态也能有效增强免疫力。

在流感季节,接种流感疫苗也是一种有效的预防措施,尤其对于老年人、儿童和免疫力低下的人群。

一些研究表明,维生素C、维生素D等营养物质可能有一定的预防作用,但还需要更多研究来证实其有效性。

总而言之,预防病毒性感冒是一个多方面的问题,需要综合考虑各种因素,采取相应的措施。

病毒性感冒的未来研究方向:精准防控与个性化治疗

病毒性感冒的研究方向正朝着精准防控和个性化治疗的方向发展。随着对病毒的深入了解,科学家们正在努力研发更有效的抗病毒药物和疫苗,以期降低病毒性感冒的发病率和严重程度。

同时,精准医学的发展也为病毒性感冒的治疗提供了新的思路。通过对个体基因组和免疫系统的分析,医生可以更好地预测个体对病毒感染的易感性,并制定更精准的治疗方案。

此外,人工智能和机器学习技术也正在应用于病毒性感冒的早期预警和诊断,以期提高诊疗效率。

未来,个性化预防和治疗将成为病毒性感冒防控的主要方向,旨在为每个人提供最有效的保护和治疗方案,进一步降低病毒性感冒对社会和经济的影响。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1