尿血是怎么引起的?本文探讨了血尿的多种病因,包括泌尿系统感染、肾结石、肿瘤以及其他一些少见原因。文章强调,尿血并非独立疾病,而是多种泌尿系统疾病的症状表现,及时就医进行专业诊断至关重要。及时治疗尿路感染可以有效预防血尿及肾脏损害,而对于肾结石,多饮水及改变生活方式则能起到预防作用。对于无痛性血尿,需高度警惕潜在肿瘤风险,及时进行相关检查。

泌尿系统感染:尿血的常见诱因

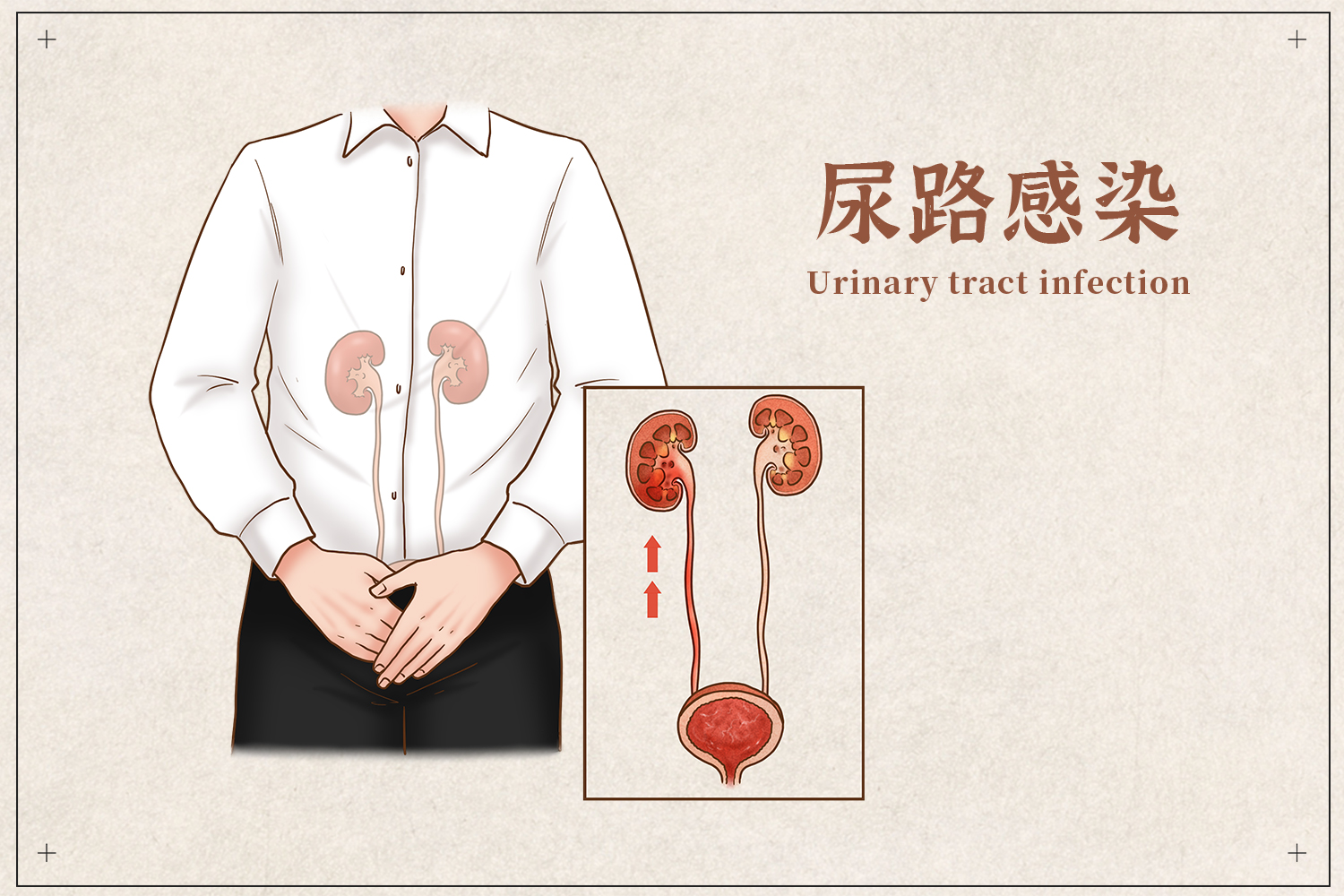

尿血,医学上称为血尿,是指尿液中出现血液的情况。这并非一种独立疾病,而是一种症状,预示着泌尿系统可能存在问题。最常见的尿血原因之一是泌尿系统感染。细菌感染可能引起膀胱炎、肾盂肾炎等,导致尿道、膀胱或肾脏的炎症反应,从而引起肉眼可见的血尿或镜下血尿。

女性由于尿道较短,更容易发生尿路感染,出现尿频、尿急、尿痛以及血尿等症状。男性则可能因前列腺炎等导致尿路感染。临床实践中,医生会通过尿常规检查、尿培养等手段判断是否为泌尿系统感染所致血尿,并根据细菌培养结果选择合适的抗生素进行治疗。

值得注意的是,有些泌尿系统感染可能初期症状不明显,仅表现为镜下血尿,只有通过尿液检查才能发现。因此,即使没有明显的尿路感染症状,如果出现不明原因的尿血,也建议及时进行尿液检查。一些研究表明,及时治疗尿路感染能够有效预防血尿的发生以及进一步的肾脏损害。

肾结石:沉默的杀手,尿血的隐形威胁

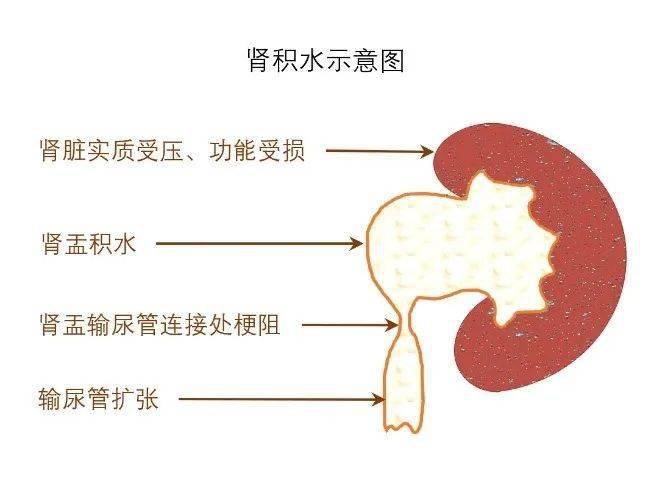

肾结石是另一类常见的导致尿血的原因。肾结石是指肾脏内形成的坚硬矿物沉积物,当结石移动或通过尿道时,会对尿道黏膜造成损伤,从而引起血尿。肾结石大小不一,小的结石可能仅引起镜下血尿,而大的结石则可能导致剧烈疼痛和大量肉眼可见的血尿。

肾结石的形成与多种因素有关,包括遗传因素、饮食因素、代谢紊乱等。高钙饮食、饮水不足等都可能增加肾结石的风险。此外,一些疾病,如高尿酸血症、痛风等也可能增加肾结石的发生率。

对于肾结石引起的尿血,治疗方案取决于结石的大小、位置以及患者的症状。小的结石可能通过多饮水自行排出,而大的结石则可能需要借助体外冲击波碎石术、经尿道肾镜碎石术等方法进行治疗。预防肾结石的关键在于多饮水,保持充足的尿液排出,避免高钙饮食,并根据医嘱进行必要的药物治疗。

肿瘤:不容忽视的血尿警示

虽然相对少见,但某些泌尿系统肿瘤,例如肾癌、膀胱癌等,也可能引起血尿。肿瘤生长过程中可能会破坏血管,导致出血,从而出现血尿。需要注意的是,肿瘤引起的尿血通常无痛,容易被忽视,但其潜在危害极大。

膀胱癌是泌尿系统中最常见的恶性肿瘤之一,吸烟是膀胱癌的主要危险因素。肾癌的危险因素则包括家族史、肥胖、高血压等。及早发现和治疗对于提高患者生存率至关重要。

如果出现无痛性血尿,特别是伴有其他症状,如腰痛、体重减轻等,应及时就医,进行相关的影像学检查,例如B超、CT、MRI等,以排除肿瘤的可能性。早期诊断和治疗能够显著改善预后。

其他原因导致的尿血

除了上述几种常见原因外,还有一些其他因素可能导致血尿,例如:

* 肾小球肾炎:肾小球的炎症会引起肾小球滤过功能障碍,导致血尿。

* 药物:某些药物,例如抗凝药物、阿司匹林等,可能增加出血风险,导致血尿。

* 损伤:外伤或手术等也可能导致泌尿系统的损伤,引起血尿。

* 血液病:某些血液病,例如血小板减少性紫癜等,也可能导致血尿。

面对尿血这种情况,切勿掉以轻心,及早就医,明确病因,进行对症治疗非常重要。一些疾病在早期并不表现出明显的临床症状,只有通过专业检查才能发现。

总结与展望:关注尿血,守护泌尿健康

尿血的病因复杂多样,从常见的泌尿系统感染、肾结石到相对少见的肿瘤,都需要引起重视。及时就医,进行专业的检查,明确病因,才能得到有效的治疗。

未来,随着医疗技术的进步,对于尿血的诊断和治疗将会更加精准和高效。例如,新的影像学技术、基因检测技术等,将有助于早期发现和诊断泌尿系统疾病,从而提高治疗效果和患者预后。

此外,加强健康教育和科普宣传,提高公众对尿血的认知,并积极预防相关疾病的发生,对于降低尿血的发生率至关重要。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1