本文系统阐述了白粉病的防治方法,从早期识别与预防、化学防治的利弊、不同植物的防治策略到综合管理及未来展望,多角度分析了白粉病“怎么办”的问题。文章强调综合防治的重要性,建议结合农业措施、生物防治和化学防治,并关注新型生物农药和先进检测技术的应用,以实现白粉病的可持续防治,最终有效解决‘白粉病怎么办’这一难题,实现农业增产增效。

白粉病的早期识别与预防

白粉病,一种由多种真菌引起的常见植物病害,其症状表现为植物叶片、茎秆等部位出现白色粉末状霉层,严重时会导致植株生长受阻、叶片枯萎甚至死亡。及早发现和预防是关键。

首先,要做好田间卫生,及时清除病残体,减少病菌来源。种植前选择抗病品种,提高植物自身的抵抗力。合理的种植密度,保证良好的通风透光条件,也能有效降低白粉病发生几率。

此外,在日常管理中,应注意避免浇水过量,保持土壤适度湿润。施肥要合理,避免过量氮肥的使用,可以适当增加磷钾肥的用量,增强植物的抗病性。

在发病初期,可采用生物防治的方法,例如使用一些生物农药,比如枯草芽孢杆菌、木霉菌等。这些生物制剂具有较好的防治效果,同时对环境友好,不会造成环境污染。根据公开资料显示,生物防治在预防白粉病的早期阶段效果显著。

化学防治白粉病的利弊权衡

当白粉病发生严重时,化学防治是必要的。市面上有许多针对白粉病的化学药剂,如代森锰锌、粉锈宁等,这些药物具有高效的杀菌效果,能够迅速控制病情发展。

但是,化学药剂的使用也存在一些弊端。长期使用化学药剂容易导致病菌产生抗药性,降低药剂的防治效果。此外,一些化学药剂可能对环境造成污染,对人体健康也存在一定的风险。

因此,在使用化学药剂时,应注意选择低毒、低残留的药剂,并严格按照使用说明进行操作。切忌过量使用,应遵循轮换用药原则,避免病菌产生抗药性。根据相关研究表明,轮换使用不同类型的杀菌剂可以有效延缓病菌抗药性的产生。

不同植物白粉病的防治策略

- 针对瓜类作物,如黄瓜、西瓜等,应加强棚室通风,避免种植密度过大,及时清除病叶。

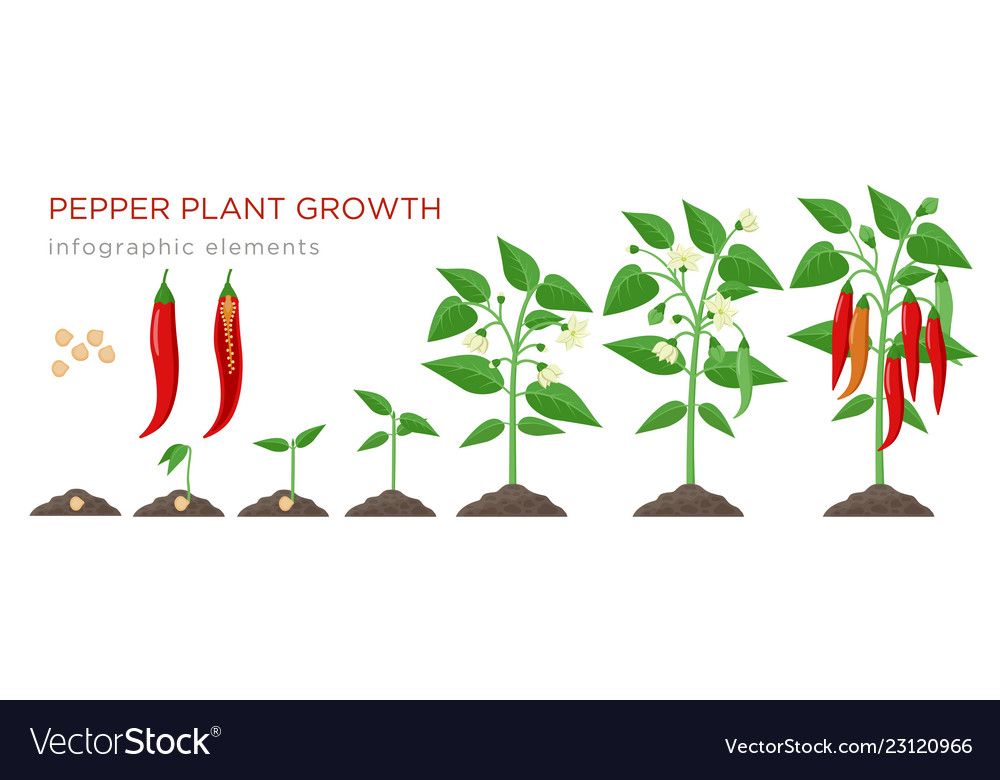

- 对于蔬菜作物,如辣椒、番茄等,可在发病初期使用一些生物农药,例如,以枯草芽孢杆菌为主要成分的生物制剂。

- 果树类作物,如苹果、梨等,应注意冬季修剪,剪除病枝病叶,减少病菌越冬基数。

- 对于花卉类植物,如月季、玫瑰等,可使用一些低毒、低残留的化学药剂进行防治,但需注意安全用药。

- 对于一些观赏植物,如果白粉病不严重,可以尝试人工去除病叶,保持植物通风良好。

白粉病防治的综合管理策略

综合防治是目前防治白粉病最为有效的方法。它强调预防为主,综合治理,将农业措施、生物防治和化学防治等多种方法有机结合起来,达到最佳的防治效果。

农业措施是基础,通过合理的栽培管理,提高植物抗病能力。生物防治是重要的补充,能够有效控制病害发生,降低化学药剂的使用量。化学防治则是最后一道防线,在病害严重时才能使用。

在实际操作中,要根据具体情况,灵活选择合适的防治方法,切忌盲目用药。及时监测病害发生情况,根据病情的轻重缓急,采取相应的防治措施,是综合防治成功的关键。许多农业专家都建议采用这种综合防治的策略。

白粉病防治的未来展望

随着科技的不断发展,白粉病的防治技术也在不断进步。未来,生物防治技术将得到更加广泛的应用,一些新型的生物农药将会涌现出来,为白粉病的防治提供新的选择。

同时,一些先进的检测技术,如分子诊断技术,将有助于我们更早、更准确地识别白粉病,从而采取更有效的防治措施。此外,对白粉病菌致病机制的研究将为我们开发更有效的防治手段提供理论依据。

未来,白粉病的防治将更加注重绿色、环保,减少化学药剂的使用,转向更加可持续的防治模式。这需要我们不断探索,不断创新,才能更好地应对白粉病带来的挑战。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1