增生是怎么回事?简单来说,它是细胞数量异常增加的现象,并非疾病本身,而是机体对各种刺激的反应。本文深入探讨了增生的定义、机制、常见类型,以及诊断、治疗和预防方法,并展望了增生研究的未来方向,希望能够帮助读者更好地理解和应对增生性疾病,如纤维增生、结缔组织增生等。

增生的定义与机制:细胞增殖的异常现象

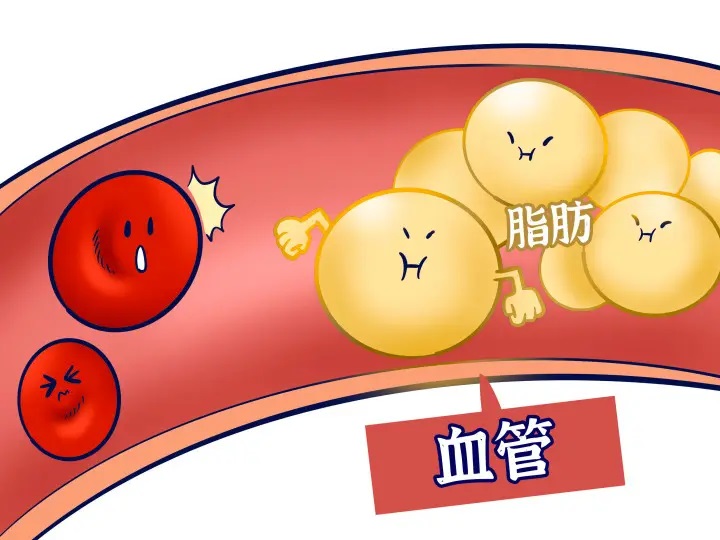

增生,从字面理解就是细胞数量的异常增加。它并非一个独立的疾病,而是一种组织器官对各种刺激因素做出的反应,表现为细胞数量的增加和组织体积的增大。

这种增殖并非正常生理性的细胞更新与替换,而是由于细胞生长和分裂失控所致。

增生的发生机制十分复杂,目前研究认为,与多种因素有关,包括:遗传因素、激素水平变化、慢性炎症刺激、组织损伤等。

例如,女性的乳腺增生就与体内雌激素水平波动密切相关;而慢性肝炎等慢性炎症则可诱发肝脏组织增生。

从微观角度来看,增生涉及到细胞周期调控机制的异常,细胞凋亡过程的紊乱,以及细胞外基质的改变。

总而言之,增生是机体对刺激或损伤的一种复杂的反应,其根本原因在于细胞增殖和分化的异常调节。

常见增生类型及临床表现:多样化的增生性疾病

增生并非单一疾病,而是广泛存在于不同组织器官的一种病理现象。根据受累的组织类型,增生可分为多种类型,如纤维增生、结缔组织增生、腺体增生等。

纤维增生,常见于瘢痕组织的形成,以及一些慢性炎症反应的后期;结缔组织增生则常常伴随创伤、感染等;而腺体增生,则与内分泌失调、激素水平变化密切相关,例如乳腺增生就是一种常见的腺体增生。

不同的增生类型,其临床表现也各不相同。有的增生可能完全没有症状,仅在体检时偶然发现;有的则可引起相应的症状,例如乳腺增生可出现乳房疼痛、肿块等;子宫肌瘤也属于增生性疾病,症状则可能包含月经紊乱和不孕等等。

因此,对于增生性疾病的诊断和治疗,需要根据具体的增生类型、临床表现和患者的个体情况进行综合考虑。

增生的诊断与治疗:多手段综合诊断

- 影像学检查,如B超、CT、MRI等,可以帮助医生观察病变的形态、大小和位置。

- 组织病理学检查,通过取样进行显微镜检查,可以明确病变的组织类型和性质,是诊断增生的金标准。

- 临床症状评估,医生会根据患者的症状,例如疼痛、肿块等,进行临床评估。

- 实验室检查,一些增生性疾病可能伴有血清学指标的异常,如激素水平变化等,可以通过实验室检查进行辅助诊断。

- 根据病因和类型制定治疗方案:治疗方案因人而异,有些无需治疗,定期复查即可,有些则可能需要药物或手术治疗。

增生的预防与保健:生活习惯的调理

预防增生,关键在于保持健康的生活方式。

首先,要避免长期慢性炎症的刺激。

其次,保持良好的情绪,减少精神压力。

再次,要保证充足的睡眠,规律作息,提升免疫力。

最后,对于女性而言,保持激素水平的平衡也至关重要。

当然,定期进行体检,及早发现并及时治疗,也是预防增生恶化和减轻症状的关键。

总而言之,预防增生是一个长期而持续的过程,需要个人长期坚持,并密切关注自身的健康状况。

增生研究的未来展望:更精准的诊断和治疗

目前,对增生的研究仍在不断深入。随着分子生物学和基因组学技术的进步,科学家们正在努力探索增生的分子机制,寻找更精准的诊断和治疗靶点。

未来,更精准的影像学技术、更灵敏的分子诊断方法,以及靶向药物的研发,都将为增生性疾病的诊疗带来革命性的变化。

个性化医疗理念的推广,也将在增生性疾病的治疗中发挥越来越重要的作用。

未来,相信通过多学科的合作和技术的不断创新,我们能够更好地理解和控制增生,提高患者的生活质量。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1