本文探讨了古代不同语境下“我”的表达方式,从帝王将相的正式称谓到文人墨客的诗词歌赋,再到百姓日常口语,分析了其背后的社会文化内涵,并与现代社会进行对比,展现了“我”的表达方式在历史长河中的演变与传承。文章还深入探讨了古代称谓与身份认同、诗词歌赋中的自我表达以及古代日常生活中的口语表达等多个子主题,为读者呈现一幅古代“我”的多样化图景。

古代称谓与身份认同:从“寡人”到“小民”

“我”在古代并非一个简单的代词,它与身份地位紧密相连。帝王自称“寡人”,并非真的寡,而是谦称,体现了君主对自身的约束和对百姓的责任感;诸侯大夫则称“某某”,以官职或爵位代称;而平民百姓则直接用“我”或“小民”等称谓。

例如,《史记》中,许多帝王的言行都以“寡人”开头,展现其君主身份;而一些民间故事中,人物则直接使用“我”来表达自身,例如《聊斋志异》中的许多故事中,主人公会直接以“我”来进行叙述,展现平民百姓的视角。不同称谓背后蕴含着等级森严的社会结构和相应的权力关系,也反映了古代社会中身份认同的重要意义。

这其中也反映了社会等级制度对语言表达的规范和影响。根据当时的礼仪制度,不同社会阶层使用的语言形式也不尽相同,即使是表达“我”,其选择也会大相径庭。这种差异不仅体现在称谓上,还体现在用词造句的习惯上。

文人墨客的自我表达:诗词歌赋中的“我”

文人墨客通常以诗词歌赋来表达内心的情感和思想,其中“我”的表达方式更为细腻丰富。诗歌中的“我”可以是孤傲不群的隐士,可以是忧国忧民的志士,也可以是缠绵悱恻的情人。

例如,李白的《将进酒》中,“天生我材必有用,千金散尽还复来”体现了诗人豪迈自信的自我认知;而杜甫的《三吏》、《三别》中,“我”则成为了那个时代苦难民众的代表,表达了对战争和乱世的控诉。

这些作品中的“我”并不是简单的自我指代,而是诗人将自身的情感和体验融入到具体的意象和场景中,形成了具有独特艺术魅力的表达方式。透过这些作品,我们不仅能够了解诗人的内心世界,更能感受到他们与时代的紧密联系,以及他们对社会和人生的深刻思考。

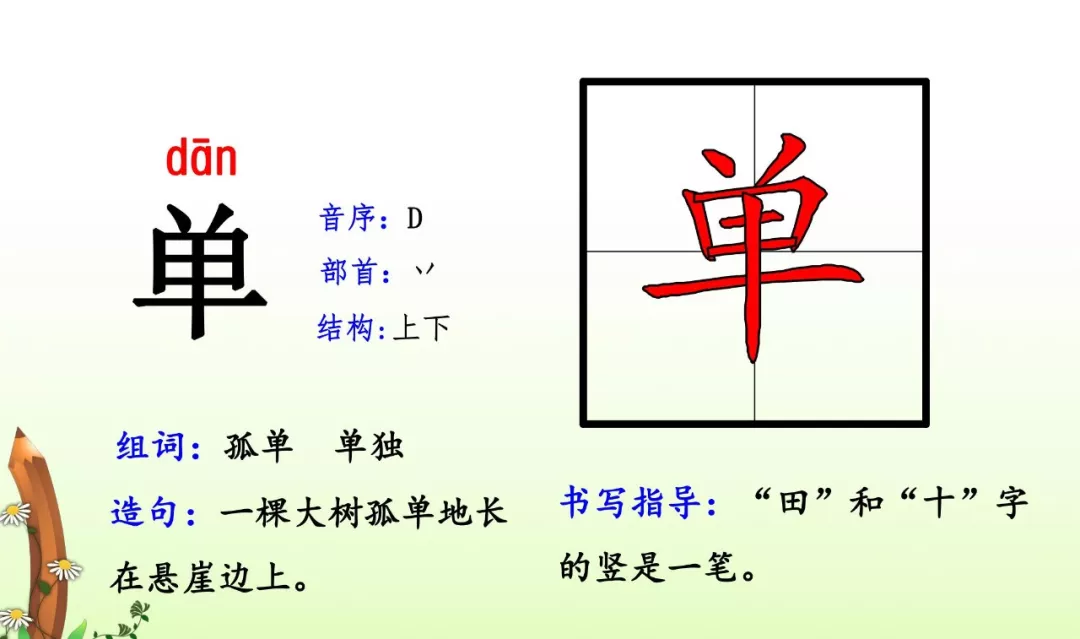

古代日常生活中的“我”:口语表达与方言差异

除了书面表达,古代百姓在日常生活中也需要表达“我”。他们的口语表达方式可能更为随意,也更容易受到地域文化的影响,形成不同的方言。

虽然我们难以完全还原古代的口语,但通过一些文献记录和方言研究,可以大致推测其特点。古代口语中可能包含更丰富的语气词和助词,以表达更细致的情感和语气。方言的差异则可能体现在发音、词汇和语法上。

例如,不同地区的戏剧作品中,人物对话往往反映出当地的地方特色,这也从侧面反映了古代口语的多样性。这种多样性与现代社会各地方言差异类似,体现了文化的多元性和丰富性。研究古代口语,可以更深入地了解古代社会的文化特征。

古代“我”的表达与现代社会的对比:传承与变革

与现代社会相比,古代“我”的表达方式虽然在形式上有所不同,但在表达情感和思想的本质上却是相通的。现代社会中,个人主义思想盛行,人们更注重自我表达和个性展现,这与古代文人墨客追求个性解放的传统一脉相承。

但与此同时,古代社会等级森严,身份地位对语言表达有极大限制,这与现代社会提倡人人平等的理念形成鲜明对比。古代“我”的表达方式常常受到社会规范和礼仪的约束,而现代社会则更加强调个体自由和表达的权利。

随着社会发展和文化变迁,“我”的表达方式也在不断演变。从古代的文言文到现代的白话文,从书面表达到网络交流,表达方式的变化体现了时代进步和文化融合的趋势。对古代“我”的表达方式进行深入研究,可以帮助我们更好地理解古代社会,并对现代社会的自我表达进行反思。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1