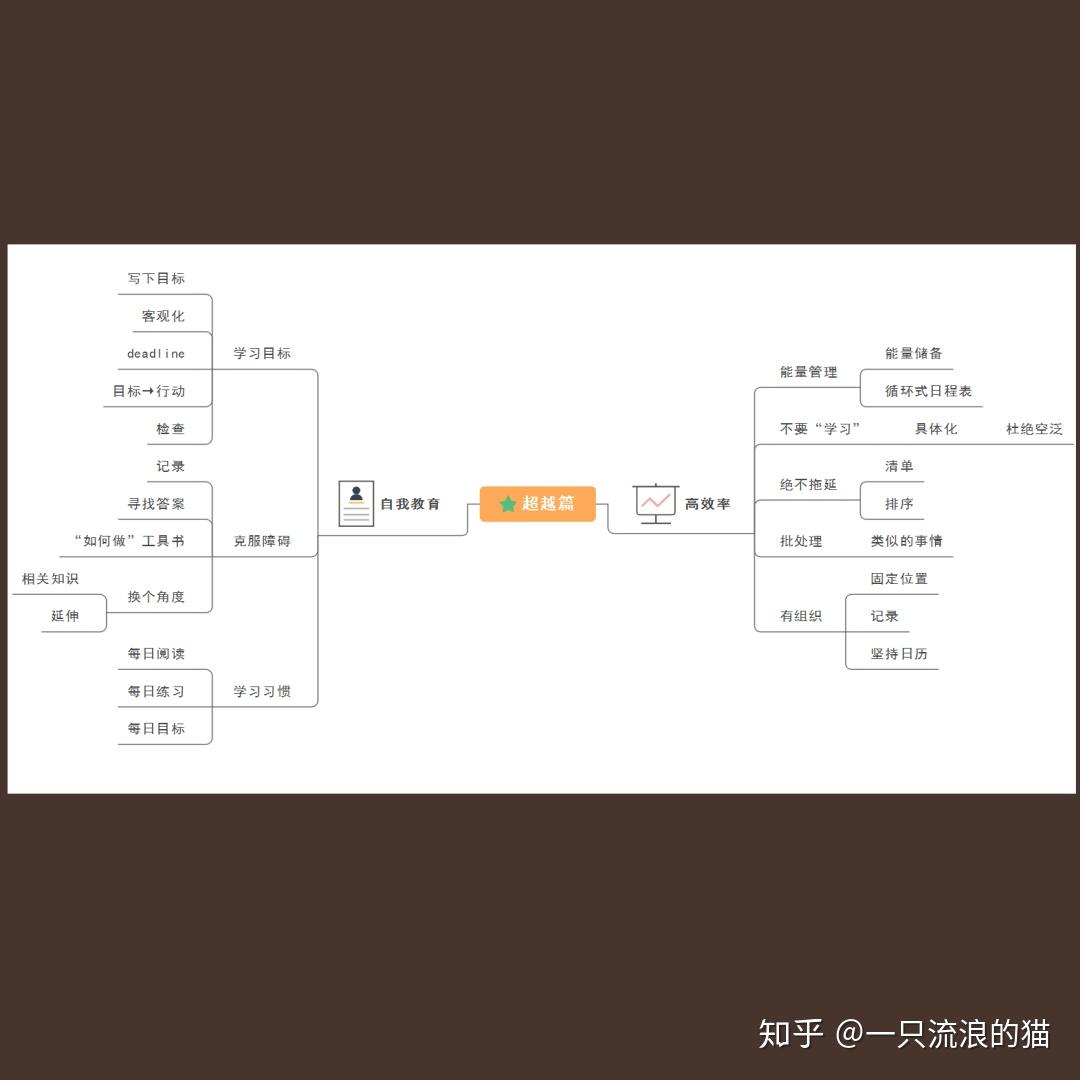

本文详细阐述了课程评价怎么写,从课程评价要素、有效性提升、常见误区及应对策略、不同类型课程评价方法和未来发展趋势等多个角度,提供了全面的指导。文章强调批判性思维和数据支持的重要性,并结合具体案例分析,帮助读者掌握课程评价的技巧,提升评价质量,最终写出高质量的课程评价,提升学习效果。希望读者能学会如何撰写高质量的课程评价,并灵活运用到实际学习中,提高自身学习效率。

课程评价的要素:内容、结构与表达

课程评价不仅仅是简单的感受描述,更需要结构清晰、逻辑严谨地表达对课程内容、教学方式、学习效果等方面的评价。一份高质量的课程评价通常包含以下几个要素:首先,对课程目标的达成情况进行评估。例如,这门课程是否达到了预期的学习目标?学习后,你的知识技能是否有所提升?其次,评价教学方法的有效性。教师的教学方法是否清晰易懂?是否激发了你的学习兴趣?课堂互动是否活跃?教学资源是否充分?最后,对课程内容进行深入分析。课程内容是否充实?是否与实际应用相结合?学习内容是否具有挑战性,又是否适合你的学习进度?

例如,评价一门软件工程课程,你可以从课程是否有效地传授软件开发知识和技能、教师讲解是否清晰易懂、案例分析是否贴合实际应用等角度出发。而评价一门文学鉴赏课程,则可以关注课程是否引导你深入理解文学作品的内涵、教师引导是否有效激发你的思考,以及课程内容是否丰富等方面。需要注意的是,评价应该基于事实,避免主观臆断,并用具体的例子佐证你的观点。

如何提升课程评价的有效性:批判性思维与数据支持

想要写出高质量的课程评价,批判性思维至关重要。这不仅仅是简单地陈述你的感受,更需要对课程进行深入思考和分析。例如,你可以尝试从不同角度看待课程的优缺点,例如课程内容的深度与广度是否平衡?教学方式是否适合所有学习者?课程设置是否合理?课程的考核方式是否公平?

除了主观感受,还可以加入一些客观数据,增强评价的说服力。例如,你可以记录下课程中你认为特别有效或无效的教学环节,并分析其原因。还可以列举一些具体的例子,例如课堂上的精彩讨论或你认为需要改进的地方。当然,也要注意客观中立的原则,避免过度褒扬或贬低。一个好的课程评价,应该包含批判性思维和建设性意见的结合,并用具体的例子来支持你的观点。

举例来说,你可以通过比较不同教师的教学风格来评价教学方法的优劣,或者通过比较不同课程的设计来探讨课程内容的优缺点。

课程评价的常见误区及应对策略

在撰写课程评价时,一些常见的误区需要避免。例如,过度依赖个人情感,忽略客观事实,评价过于笼统,缺乏具体的细节描写,仅停留在表面评价,没有深入分析课程的优缺点等。这些误区都会影响课程评价的质量和有效性。

要避免这些误区,需要在评价中注重客观性、具体性和全面性。客观性是指要基于事实进行评价,避免主观臆断;具体性是指要提供具体的例子来支持你的观点,而不是空泛地进行描述;全面性是指要从多个角度进行评价,例如课程内容、教学方法、学习效果等。

举例来说,与其说“老师讲课很无聊”,不如说“老师在讲解线性代数时,缺乏生动的案例和互动,导致课堂气氛较为沉闷”。与其说“课程内容很难”,不如具体说明“课程中关于量子力学的章节,概念较为抽象,且缺乏循序渐进的讲解,导致理解难度较大”。通过这样的方式,可以使你的评价更加具体,更有说服力。

不同类型课程评价的写作方法:灵活运用不同技巧

不同类型的课程,评价的侧重点也会有所不同。例如,对于理论性课程,评价重点在于课程内容的深度、广度、逻辑性和系统性,以及教师的讲解能力;而对于实践性课程,评价重点则在于课程设计的实用性、可操作性,以及学生动手能力的提升。

针对不同课程类型,需要灵活运用不同的写作技巧。例如,对于理论性课程,可以采用分析式的写作方法,对课程内容进行深入的分析和评价;而对于实践性课程,则可以采用叙述式的写作方法,对学习过程和实践成果进行详细的描述。

例如,对一门高数课程的评价,可以重点关注课程知识点的讲解是否清晰,公式推导是否严谨,以及习题设计的难度是否适中;而对一门编程实践课程的评价,则可以重点关注项目设计的实际应用价值,代码编写规范性,以及团队合作的效率。总之,要根据课程的类型和特点,选择合适的评价方法和侧重点。

课程评价的未来发展趋势:大数据分析与个性化评价

随着大数据技术的快速发展,课程评价也呈现出新的发展趋势。未来,课程评价可能会结合大数据分析技术,对学生的学习数据进行分析,从而更加客观、准确地评估课程的质量和学生的学习效果。同时,个性化评价也将会越来越重要,根据学生的学习特点和学习目标,提供个性化的评价建议。

例如,通过分析学生的作业提交情况、在线学习时长、考试成绩等数据,可以了解学生的学习进度和学习效果,并为教师改进教学提供依据。此外,个性化评价可以根据学生的学习风格和学习目标,提供更加针对性的评价建议,帮助学生更好地提升学习效果。未来的课程评价将不再仅仅是简单的总结,而是更加数据化、个性化和智能化。这需要更先进的评价体系和技术的支撑,以更好地适应未来教育的发展需求。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1