本文深入探讨了“沈阳话怎么说”这一主题,从地域特色、历史渊源、优劣势以及未来发展趋势等多个角度,详细分析了沈阳话的表达方式、文化内涵和传承挑战。文章指出,沈阳话是沈阳文化的重要组成部分,具有独特的魅力,但同时也面临着传承和发展的挑战。为了保护沈阳话,需要采取多种措施,增强人们对沈阳话的重视程度,让它在现代社会中继续焕发生机。文中列举了如'得瑟'、'唠嗑'等典型沈阳话词汇,并探讨了沈阳话在文化传承和交流障碍方面的双重作用。

沈阳话的地域特色与表达方式

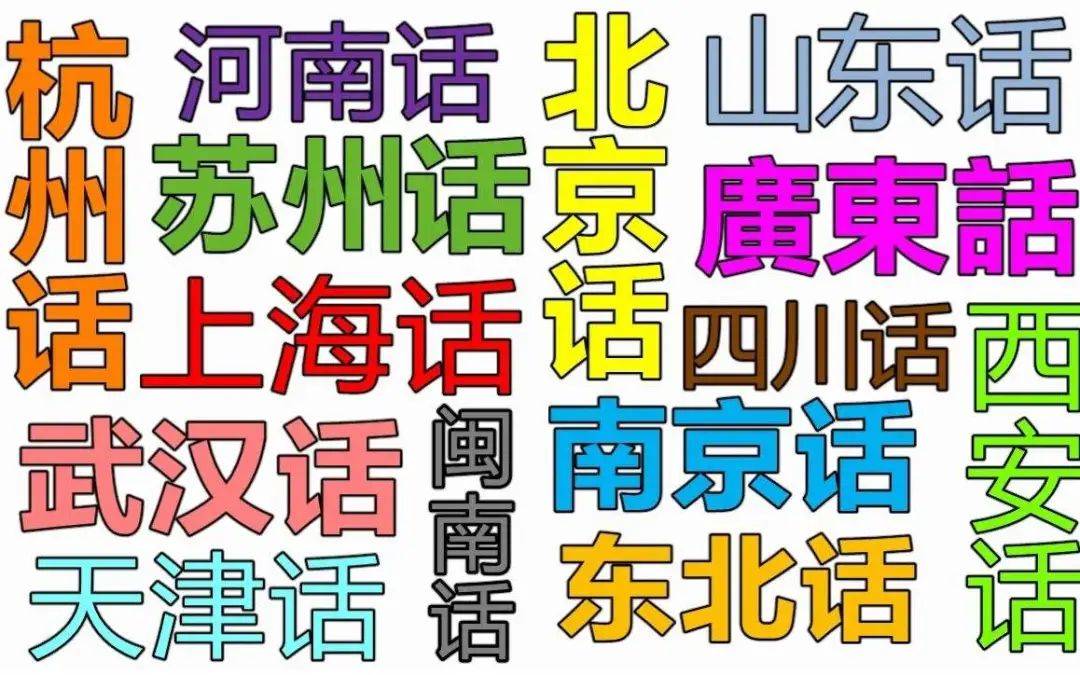

沈阳话,作为东北官话的重要组成部分,具有其独特的地域特色。它保留了许多古汉语的成分,发音和词汇与标准普通话存在明显差异。例如,沈阳话中的一些词语,如'得瑟'(自夸)、'唠嗑'(聊天)、'嘎哈'(干什么)等,已经成为东北方言的典型代表,并在网络流行语中广泛传播。

此外,沈阳话的语调也十分鲜明,节奏感强,常带有一些夸张和幽默的成分。这与沈阳人的性格特点密切相关,使得沈阳话听起来热情奔放,充满活力。例如,一句简单的问候『吃了吗?』在沈阳话中,可能因为语调的不同而表达出多种含义,这需要一定的语境理解才能准确把握。

沈阳话的表达方式也比较直接,感情表达强烈,例如表达惊讶时会使用『哎呀妈呀』、『我的天呐』等感叹词,与普通话相比更为生动形象。但与此同时,沈阳话也存在一些表达不够精准的问题,这在一些正式场合需要特别注意。

沈阳话的历史渊源与演变

沈阳话的形成与历史变迁有着密切的联系。历史上,沈阳作为重要的政治和经济中心,吸引了来自全国各地的人口迁徙,这些人口的语言习惯融合交汇,共同塑造了沈阳话的独特面貌。

据历史文献记载,早期的沈阳话受到契丹语、女真语等少数民族语言的影响,也保留了部分古汉语的语音和词汇。明清时期,随着大量汉族人口的涌入,沈阳话逐渐以官话为基础,并吸收了当地土语的成分,最终形成了今天的沈阳话。

近年来,随着普通话的推广和社会经济的发展,沈阳话也发生了一些变化,一些生僻的词汇逐渐被淘汰,一些新词新语不断涌现。但沈阳话依然保持着其独特的魅力,在沈阳人的日常生活中发挥着重要的作用,体现出强烈的文化认同感。

沈阳话的优势与劣势:文化传承与交流障碍

- 传承地方文化,增强文化认同感

- 生动形象的表达方式,更易于人际沟通

- 部分词汇和表达方式难以被外地人理解,造成交流障碍

- 在一些正式场合使用可能显得不够规范,需要根据语境调整

- 与普通话的差异可能导致一些误解,影响沟通效率

- 随着时代发展,沈阳话面临着传承和发展的挑战

沈阳话的未来发展趋势及保护策略

在全球化和信息化的时代背景下,方言的传承与发展面临着严峻的挑战。沈阳话也不例外,随着普通话的普及,年轻一代使用沈阳话的机会越来越少,一些独特的词汇和表达方式也面临着失传的风险。

为了保护沈阳话,需要采取一些积极的措施。例如,可以通过开展方言文化活动、编写方言教材、制作方言节目等多种方式,提高人们对沈阳话的重视程度,增强文化自信。

同时,也需要在教育和社会生活中为沈阳话留存一定的空间。例如,可以在学校开设方言课程,让孩子们学习和了解家乡的语言文化;在媒体和公共场合适当使用沈阳话,让它在现代社会中找到新的生存空间。

未来的沈阳话,或许会融入一些现代元素,但其独特的语音、词汇和语调,依然会是沈阳文化的重要组成部分,这需要我们共同努力去保护和传承。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1