本文探讨了"我死了怎么办"这一严肃话题,从法律、社会、心理和哲学四个维度进行了深入分析,涵盖了身后事宜的处理、亲人心理疏导以及人生意义的追寻。文章强调提前做好规划,例如预立遗嘱、购买保险,以及积极面对死亡,珍惜当下,才能在人生的终点坦然面对。如何处理遗产继承及如何更好地支持失去亲人的家人,是需要我们深入思考和关注的关键问题。

死亡的法律和社会层面:处理身后事宜

死亡是人生的终点,但随之而来的身后事宜却关乎生者。处理这些事宜,需要我们提前做好准备,避免给家人带来不必要的麻烦。

首先,我们需要了解死亡证明的办理流程。根据《中华人民共和国居民身份证法》和相关民政部门的规定,死亡证明的办理通常需要医院或相关机构出具死亡证明,然后到户籍所在地的派出所办理注销户口手续。这个过程可能需要一些时间和精力,因此最好提前了解相关流程,并准备好必要的材料。

其次,遗产继承也是一个重要的问题。根据《中华人民共和国继承法》,遗产的继承方式主要包括遗嘱继承、法定继承和遗赠。遗嘱继承是指死者生前立有遗嘱,按照遗嘱的规定继承遗产;法定继承是指死者没有立遗嘱,由法定继承人按照法律规定继承遗产;遗赠则是指死者将部分或全部遗产赠与他人。为了避免遗产纠纷,建议生前立下遗嘱,明确财产的分配方式。

此外,还有一些其他的社会问题需要考虑,例如:丧葬费用的支付、丧葬仪式的安排等。这些方面涉及到社会习俗和文化传统,也需要我们提前做好准备。许多城市都有专业的殡葬服务机构可以提供相应的服务。一些保险公司也提供了相关的保险产品,可以为身后事提供经济保障。

心理层面:亲友的哀伤与支持

死亡不仅对死者意味着终结,对于生者而言,也是一种巨大的打击和考验。亲友的哀伤需要时间来抚平,这其中可能伴随各种复杂的情绪,例如:悲伤、愤怒、内疚、迷茫等等。

如何帮助经历丧亲之痛的家人朋友,显得尤为重要。首先,我们要给予他们充分的理解和支持,避免用过多的言语来劝慰,让他们充分表达自己的情绪。其次,我们可以陪伴他们,在他们需要的时候提供帮助。许多人都会出现睡眠障碍等问题,所以需要积极引导他们寻求专业的精神心理帮助。

社会上也有一些机构和组织提供专业的哀伤辅导服务,可以帮助丧亲者更好地度过这段艰难的时期。积极引导他们参加一些社交活动,也是恢复正常生活的重要一步。亲人之间的互相支持与陪伴,是克服伤痛的重要途径。

我们需要了解,哀伤的过程是一个渐进的、复杂的历程,它没有时间表也没有标准答案。重要的是,给予他们足够的时间与空间去处理悲伤,并鼓励他们积极寻求帮助。

死亡的哲学思考:人生意义与价值

面对“我死了怎么办”这个问题,我们更深层次地需要思考的是人生的意义与价值。死亡是必然的,但如何活出精彩的人生,如何在有限的时间内创造价值,却值得我们深思熟虑。

许多哲学家、宗教家对人生意义与价值进行过深入探讨。一些人认为人生的意义在于追求幸福,一些人认为人生的意义在于实现自我价值,一些人认为人生的意义在于服务他人,等等。没有一个绝对的标准答案,答案取决于个人的信仰和价值观。

我们可以从自身出发,思考自己的人生目标,确定自己想要追求的东西,然后为之努力奋斗。一个充实的人生,即使面对死亡也不会留下遗憾。

我们可以学习一些积极心理学,培养积极乐观的人生态度,提升自我效能感和幸福感。积极面对生活中的挑战,培养良好的生活习惯,都是积极生活的重要组成部分。提前做好人生规划,梳理人生的重点目标,也能够在面对死亡时更坦然。

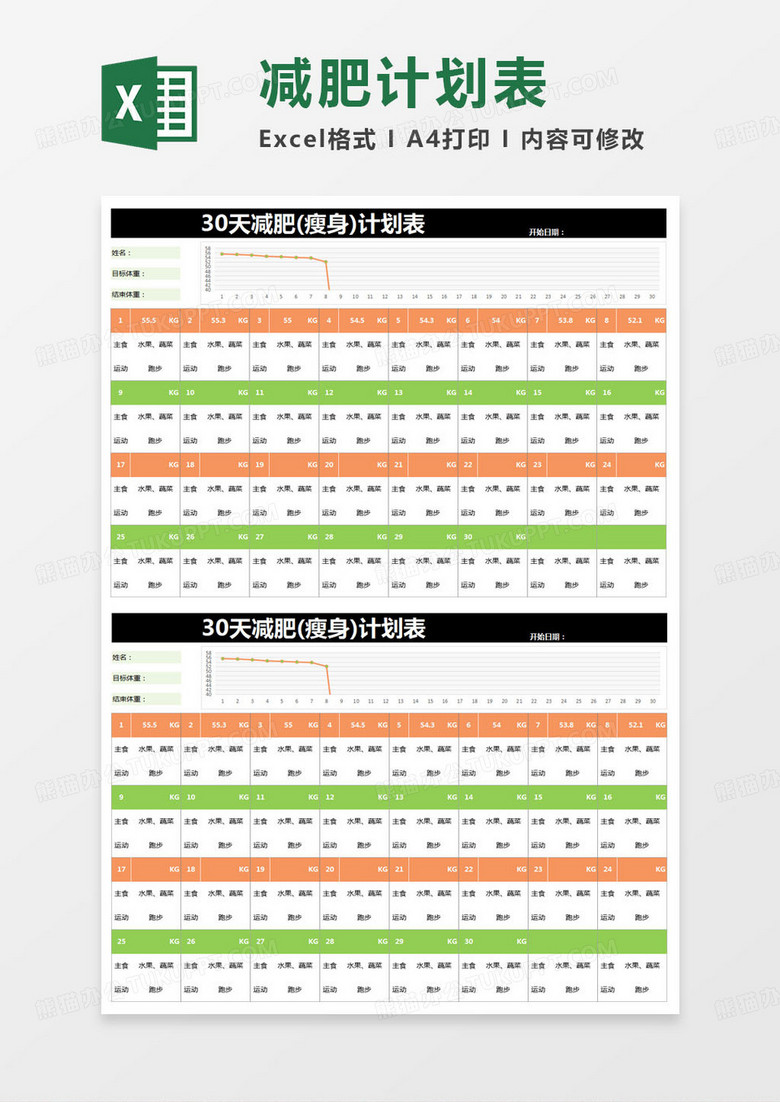

提前准备:预立遗嘱和规划身后事

- 预先撰写遗嘱,明确财产分配及身后事宜。

- 购买合适的保险产品,为家人提供经济保障。

- 告知家人您的愿望,并指定可信赖的执行人。

- 整理重要文件,方便家人查找。

- 考虑设立信托基金,保障子女的未来。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1