胃寒怎么回事?本文详细阐述了胃寒的症状、原因、调理方法以及预防保健措施。从寒邪入侵和脾胃虚弱两方面分析了胃寒的成因,并提出了避免食用寒凉食物、规律作息、加强锻炼等预防建议。文章还强调了辨证施治的重要性,告诫读者切勿自行用药,应及时就医寻求专业帮助,避免误区,有效应对胃寒带来的不适。

胃寒的常见症状:冰凉刺痛与消化不良

胃寒,中医常用语,指的是胃部阳气不足,寒邪入侵所导致的一系列不适症状。

胃寒的症状并非单一表现,而是多种症状的综合体现,因人而异。

最常见的症状包括:胃部冷痛,如同冰块坠入胃中,常常伴随疼痛或不适感;食欲不振,胃口差,吃东西感到很费力;消化不良,出现腹胀、嗳气、恶心、呕吐等症状,甚至还会伴有腹泻;怕冷,手脚冰凉,容易四肢发冷;女性患者还可能出现痛经等症状。

例如,一位长期伏案工作的程序员,经常加班熬夜,饮食不规律,就容易出现胃部冷痛、消化不良等症状,这很可能就是胃寒的表现。

除了这些最典型的症状外,还有一些人可能出现舌苔白腻、脉象沉迟等症状。这些症状的严重程度和出现频率都因个人体质、病情发展程度等因素而异。

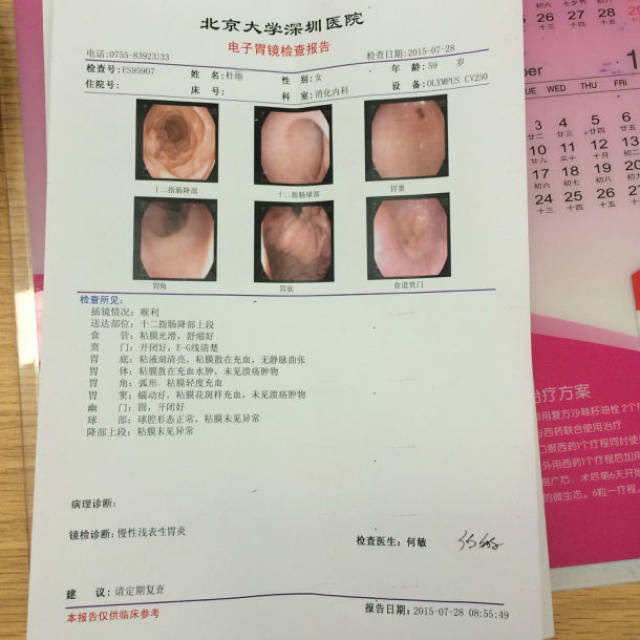

值得注意的是,胃寒的症状容易与其他胃部疾病混淆,因此,出现相关症状时,建议及时就医,进行专业的诊断和治疗,避免延误病情。

胃寒的成因:寒邪入侵与脾胃虚弱

那么,胃寒究竟是怎么回事呢?它的成因主要有两个方面:寒邪入侵和脾胃虚弱。

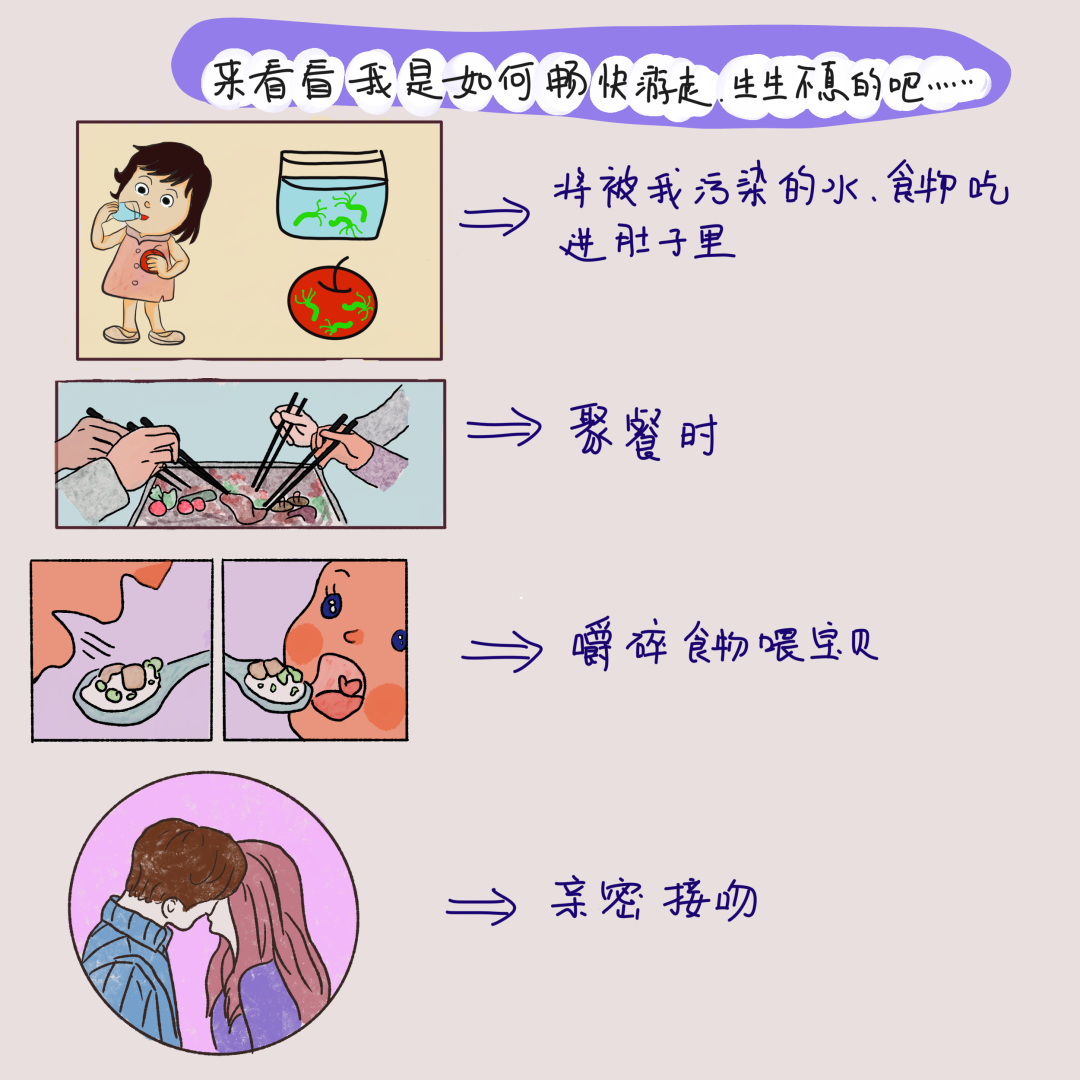

寒邪入侵指的是外界的寒冷刺激,比如长期生活在潮湿寒冷的环境中,或者吃了过多的寒凉食物,这些都会导致寒邪入侵胃部,损伤阳气,从而引发胃寒。

例如,夏季贪凉饮用大量冰镇饮料,冬季衣着单薄受寒,这些都可能造成寒邪入侵。

另一方面,脾胃虚弱也是导致胃寒的重要原因。中医认为,脾胃是后天之本,负责消化吸收营养物质。如果脾胃功能虚弱,无法正常运化水谷,则容易导致阳气不足,寒邪乘虚而入,最终引发胃寒。

长期饮食不规律,营养不良,过度劳累,以及情志内伤等因素,都会导致脾胃虚弱,增加患胃寒的风险。

根据中医理论,脾胃虚弱和寒邪入侵常常相互作用,共同导致胃寒的发生发展,两者相辅相成,形成恶性循环。

胃寒的调理方法:温阳散寒与健脾和胃

- 避免食用寒凉食物,如冰激凌、冷饮等。

- 饮食宜温热,多吃具有温阳散寒作用的食物,如生姜、胡椒、大枣等。

- 规律作息,避免过度劳累,保证充足的睡眠。

- 保持良好的情绪,避免情绪波动过大。

- 适当运动,增强体质,提高自身免疫力。

- 必要时可寻求中医师的指导,进行中药调理。

- 配合食疗方法,根据自身情况选择合适的食材进行调理,例如,红糖姜汤等。

胃寒的预防与保健:日常生活中需要注意哪些细节?

胃寒的预防重在日常生活的调理和保健,积极预防远胜于治疗。

首先,要养成良好的饮食习惯,避免暴饮暴食,少吃生冷寒凉的食物,多吃温热易消化的食物,规律进食,避免饥一顿饱一顿。

其次,要保持良好的作息习惯,避免熬夜,保证充足的睡眠,充足的休息能够增强脾胃功能,减少胃寒的发生。

再次,要加强体育锻炼,增强体质,提高自身的免疫力。适当的运动可以促进血液循环,增强阳气,有效预防胃寒的发生。

此外,要保持乐观向上的情绪,避免精神压力过大,紧张焦虑等负面情绪会影响脾胃功能,增加胃寒的风险。

总而言之,预防胃寒需要从生活习惯、饮食习惯和心理状态等多个方面入手,通过综合调理,才能有效地预防胃寒的发生。

胃寒的误区与辨证施治的重要性

很多人对胃寒存在一些误解,例如,认为胃寒仅仅是胃部不适,不必重视;或者盲目服用一些药物,没有根据自身情况进行辨证施治。

事实上,胃寒如果不及时治疗,可能会导致一系列的并发症,例如慢性胃炎、胃溃疡等。因此,一旦出现胃寒症状,应该及时就医,进行专业的诊断和治疗。

中医治疗胃寒强调辨证施治,根据不同的症状和体质,选择不同的治疗方案。

例如,有些患者胃寒兼有气滞,则需要在温阳散寒的基础上,加入理气止痛的药物;有些患者胃寒兼有血瘀,则需要在温阳散寒的基础上,加入活血化瘀的药物。

盲目服用药物或自行调理,不仅不能治愈胃寒,反而可能加重病情,延误治疗时机。

因此,建议患者在出现胃寒症状时,应该及时就医,在医生的指导下进行治疗,切勿自行用药,避免造成不可挽回的损失。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1