本文深入探讨了小孩调皮怎么办这一问题,从理解孩子调皮背后的原因,到提供有效的引导策略,以及避免常见的误区,最后以陪伴与引导,共同成长的观点收尾。文章分析了不同年龄段孩子的调皮特点及应对方法,强调了积极沟通、正面强化以及建立明确规则的重要性,并指出体罚和过度放任的危害。通过本文,家长可以学习如何更有效地引导孩子,建立和谐的亲子关系,促进孩子健康快乐地成长。

理解孩子调皮背后的原因:从生理到心理

孩子调皮,往往并非故意捣蛋,而是他们身心发展阶段的必然表现。

从生理角度来看,幼儿时期精力旺盛,运动能力发展迅速,但自我控制能力较弱,因此容易出现一些过激行为,例如乱跑、乱跳、大声喧哗等。

从心理角度来看,孩子调皮可能是寻求关注的一种方式。如果父母平时工作繁忙,忽略了与孩子的互动,孩子可能会通过调皮来吸引父母的注意。此外,孩子调皮也可能是探索世界、学习规则的一种尝试。他们通过尝试各种行为,来了解哪些行为是被允许的,哪些行为是不被允许的。

例如,一个三岁的孩子可能会故意把玩具扔在地上,并非要惹父母生气,而是他正在探索玩具的物理特性,以及父母对这种行为的反应。又比如,一个好动的孩子可能在课堂上无法安静地坐着,并不是他故意不遵守纪律,而是他的身体需要更多的运动。

因此,理解孩子调皮背后的原因至关重要。只有理解了原因,才能对症下药,找到更有效的引导方法。

有效引导策略:建立规则、正面强化和积极沟通

面对孩子调皮,家长需要采取积极有效的引导策略,而不是简单粗暴地斥责或体罚。

首先,要建立清晰明确的规则。规则要简单易懂,并且要让孩子参与到规则的制定过程中。规则的执行要坚持一致性,不能今天允许,明天禁止,让孩子感到困惑。例如,可以和孩子一起制定家庭行为规范,并用图片或文字的形式记录下来,张贴在显眼的地方,让孩子随时都能看到。

其次,要采用正面强化的方法。当孩子表现良好时,要及时给予表扬和鼓励,增强孩子的积极行为。例如,当孩子主动收拾玩具时,可以夸奖他“你真是个好帮手”;当孩子能够安静地完成作业时,可以奖励他看一会儿动画片。

最后,要与孩子进行积极有效的沟通。沟通时要耐心倾听孩子的想法,理解孩子的感受,而不是简单地打断或否定孩子。要引导孩子学会表达自己的需求和情绪,以及解决问题的能力。例如,当孩子因为抢玩具而与其他孩子发生冲突时,家长可以引导孩子尝试与对方沟通,共同协商解决问题。

不同年龄段孩子的调皮特点及应对方法

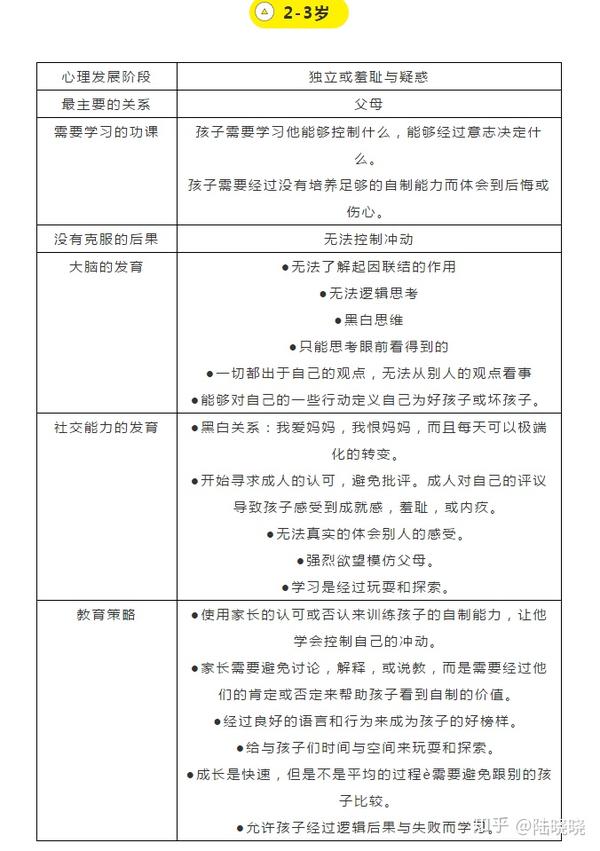

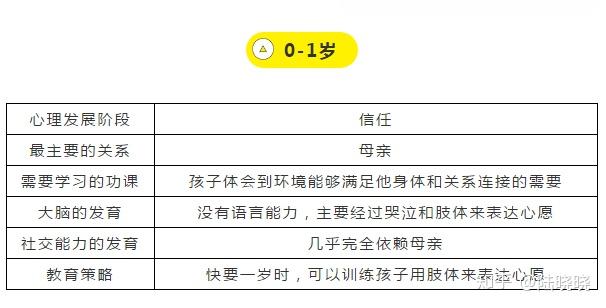

- 幼儿期(0-3岁):主要表现为探索性行为,例如乱摸、乱扔、咬人等。应对方法:提供安全的环境,满足孩子探索的需要,及时纠正不良行为。

- 学龄前期(3-6岁):主要表现为好动、注意力不集中、模仿性行为。应对方法:提供丰富的活动,引导孩子参与游戏,培养孩子的注意力。

- 学龄期(6-12岁):主要表现为逆反心理、挑战权威、寻求独立。应对方法:尊重孩子的独立性,给予孩子一定的自主权,引导孩子学会自我管理。

- 青春期(12-18岁):主要表现为叛逆、冲动、情绪波动大。应对方法:耐心沟通,理解孩子的想法,给予孩子必要的支持和引导。

- 成年期:需要根据具体情况制定个性化方案。

避免误区:体罚和过度放任的危害

在处理孩子调皮的问题上,要避免一些常见的误区。

首先,要避免体罚。体罚不仅会对孩子的身体造成伤害,更会对孩子的精神造成巨大的创伤,影响孩子的身心健康发展。体罚还会降低孩子的自尊心,使其产生恐惧和逆反心理,不利于亲子关系的建立。

其次,要避免过度放任。过度放任孩子,不加以引导和管教,会让孩子养成不良的行为习惯,将来可能会出现更多的问题。例如,一个从小被过度放任的孩子,长大后可能难以适应社会规则,难以与他人相处。

许多研究表明,积极的亲子关系和良好的家庭教育对孩子的成长发展至关重要。一个充满爱和温暖的家庭环境,能够帮助孩子建立安全感,增强自信心,促进孩子身心健康发展。

结语:陪伴与引导,共同成长

孩子调皮是成长过程中不可避免的阶段,家长需要用耐心和爱心去引导孩子,帮助孩子健康快乐地成长。

与其一味地抱怨孩子的调皮,不如尝试去理解孩子行为背后的原因,并采取相应的引导策略。通过建立良好的亲子关系,营造积极的家庭氛围,让孩子感受到父母的爱和关怀,才能更好地帮助孩子克服调皮的习惯,培养良好的品德和行为习惯。

未来,随着对儿童心理学研究的不断深入,以及社会对儿童教育的重视程度不断提高,相信会有更多更有效的方法来帮助家长应对孩子调皮的问题,最终实现亲子间的和谐共处。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1