本文探讨了偏执欲最新的研究进展,从心理动力学、社会文化等多角度分析了其成因、表现、应对策略及未来发展趋势。文章指出,早期创伤、社会环境和认知偏差等因素都会影响偏执欲的形成,而CBT和药物治疗是目前主要的干预手段。未来,多学科交叉和人工智能技术将为偏执欲研究带来新的机遇与挑战。

偏执欲的最新心理动力学研究

近年来,心理学界对偏执欲的最新研究聚焦于其深层心理机制。研究表明,早期创伤经历,例如童年时期的忽视、虐待或不安全依恋关系,可能导致个体形成不信任感和高度戒备心理,进而发展成偏执型人格障碍。

一些最新的研究采用神经影像技术,例如 fMRI 和 PET,来探索偏执性思维的神经机制。这些研究发现,偏执性思维与杏仁核(负责情绪处理)和前额叶皮层(负责认知控制)的活动异常有关。杏仁核的过度活跃可能导致对威胁的过度反应,而前额叶皮层的活动减弱则可能导致个体难以理性地评估信息,从而加剧偏执性思维。

此外,一些研究还关注了认知偏差在偏执欲中的作用。偏执个体往往存在确认偏差(confirmation bias),倾向于寻找支持自己偏执想法的证据,而忽略或歪曲与之相矛盾的信息。这使得他们的偏执信念更加根深蒂固,难以改变。

例如,一项研究发现,偏执型人格障碍患者在解释模棱两可的信息时,更容易将其解读为具有敌意的含义。这进一步证实了认知偏差在偏执欲中的重要作用。

偏执欲的社会文化成因及表现

除了个体心理因素,社会文化环境也对偏执欲的形成和发展产生重要影响。社会不公、贫富差距、歧视等因素都可能加剧个体的焦虑和不安全感,增加其患上偏执型人格障碍的风险。

例如,在一些社会动荡或政治极化的时期,偏执性思维和阴谋论往往更为盛行。人们更容易将社会问题归咎于外部敌人,并对他人怀有戒心和敌意。

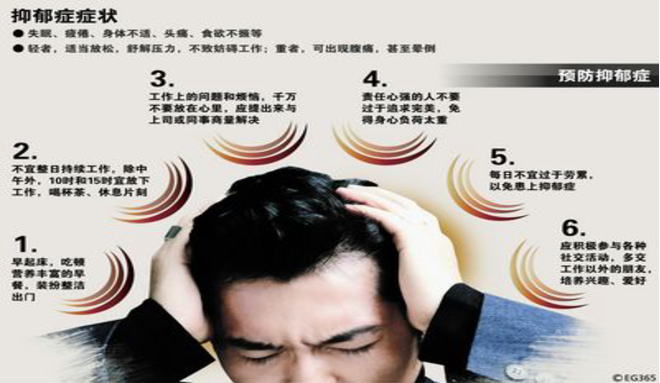

偏执欲的表现形式也多种多样。有些个体可能表现出高度的警惕和防备,对他人充满怀疑,难以信任他人;有些个体可能表现出强烈的控制欲和占有欲,试图操纵他人以满足自身需求;还有些个体可能会出现迫害妄想、被害妄想等症状,认为自己受到他人的迫害或威胁。

值得注意的是,偏执欲并非总是以明显的精神病理症状为表现,许多人可能只是表现出一些轻微的偏执倾向,例如过度敏感、多疑等,这些都需要引起重视,以免发展成更加严重的精神疾病。

应对偏执欲的策略与挑战

对于偏执欲,有效的干预和治疗至关重要。目前,常用的治疗方法包括认知行为疗法(CBT)和药物治疗。CBT 能够帮助个体识别和纠正认知偏差,学习更有效的应对策略,从而减少偏执性思维和行为。药物治疗则可以缓解焦虑、抑郁等伴随症状,提高治疗效果。

然而,应对偏执欲也面临诸多挑战。首先,偏执个体往往难以信任他人,这使得治疗师与患者建立治疗联盟变得困难。其次,由于偏执性思维的根深蒂固,改变其认知模式需要长期的努力和耐心。最后,一些严重的偏执型人格障碍患者可能拒绝接受治疗,这增加了治疗的难度。

在实践中,治疗师需要结合患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,并与患者建立良好的治疗关系,才能取得最佳的治疗效果。有效的支持性网络和家庭干预也至关重要。

偏执欲的未来发展趋势与展望

未来,对偏执欲的研究可能会更加注重多学科交叉和整合。例如,神经科学、心理学、社会学等学科的合作,可以为我们提供对偏执欲更加全面和深入的理解。

大数据和人工智能技术的发展也为偏执欲的研究和干预提供了新的机遇。通过对大量数据的分析,我们可以更好地识别偏执欲的高危人群,并及早进行干预。人工智能技术可以用于开发更精准的诊断和治疗工具,提高治疗效率。

然而,我们需要警惕技术滥用可能带来的风险。例如,算法偏见可能导致对某些人群的偏执判断,而过度依赖技术则可能忽视了人际交往和心理支持的重要性。

因此,未来对偏执欲的研究和干预需要在技术创新的同时,重视伦理道德和社会责任,确保技术发展造福人类。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1