本文探讨了最新疫情对人们心理健康的影响,分析了社会应对策略,并展望了后疫情时代的心理健康重建。文章指出,疫情导致焦虑、抑郁等心理问题增多,社会需加强心理健康服务体系建设,并提高公众的心理健康意识。后疫情时代,重建心理健康需要政府、社会和个人的共同努力。

疫情下的心理健康挑战:焦虑、抑郁与创伤后应激障碍

新冠疫情的持续影响给人们的心理健康带来了巨大的挑战。长时间的隔离、不确定性以及疫情相关的负面信息,导致焦虑、抑郁和创伤后应激障碍(PTSD)等心理问题的患病率显著上升。

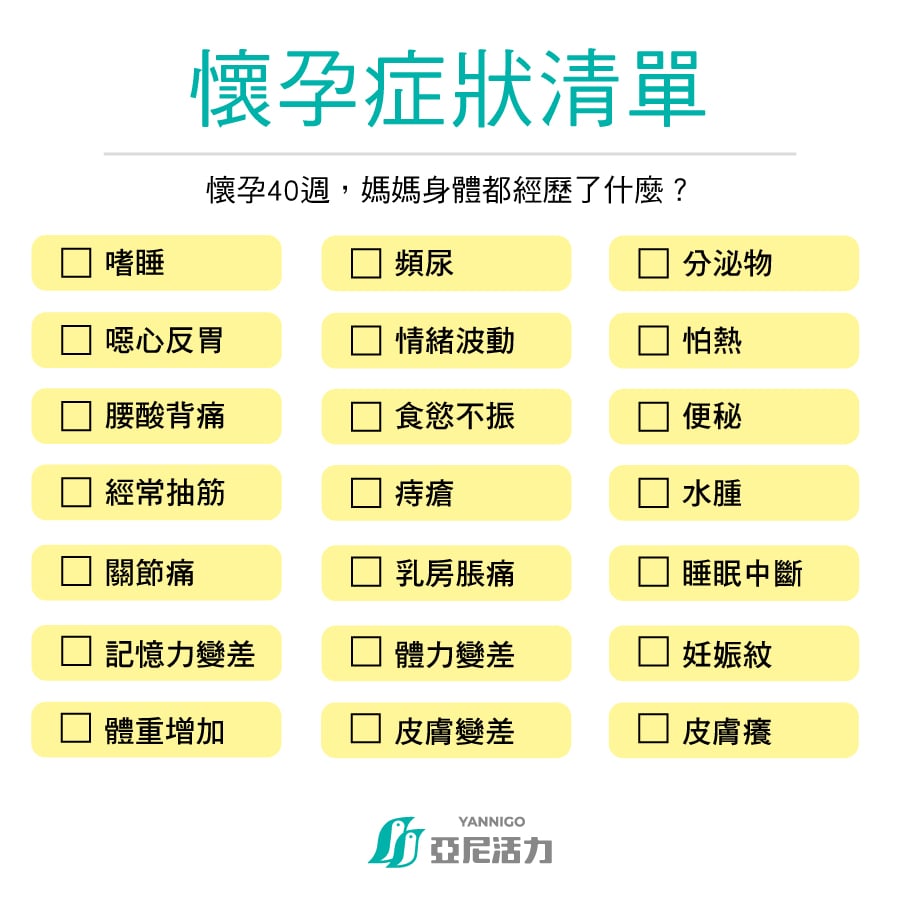

根据世界卫生组织的报告,疫情期间全球心理健康问题加剧,许多人面临着精神压力和情绪困扰。在中国,相关调查也显示,疫情期间民众的心理健康问题不容忽视,例如睡眠障碍、情绪低落等现象普遍存在。

除了个体层面的影响,疫情还对家庭关系、社会和谐等方面造成负面冲击。例如,长期居家隔离可能导致家庭成员之间矛盾增多,社会交往减少可能加剧孤独感和疏离感。

针对这些问题,政府和社会各界采取了一系列措施,例如推广心理咨询服务、开展线上心理疏导活动等,但仍需进一步加强心理健康服务体系建设,以满足日益增长的社会需求,并特别关注弱势群体的心理健康。

社会应对策略:政府措施与公众参与

面对疫情带来的心理健康挑战,政府和社会各界积极采取了一系列应对措施。

例如,各地积极推广心理咨询热线和在线心理咨询平台,为有需要的人群提供及时的心理支持。许多医疗机构也增设了心理咨询门诊,方便居民就近就医。

此外,社会各界也积极参与到心理健康服务中来,例如志愿者组织开展心理疏导活动,企业提供员工心理健康关怀计划等等。

然而,当前的社会应对策略仍存在一些不足。例如,心理健康服务资源分配不均,一些地区的心理健康服务力量较为薄弱;公众对心理健康的认知度和重视程度有待提高;一些心理健康服务难以覆盖到农村地区和弱势群体。

未来需要加强政策引导,加大对心理健康服务体系的投入,提高全社会的心理健康意识,才能更好地应对疫情带来的心理健康挑战。

疫情移情对社会经济的影响:消费行为和就业市场

疫情的长期影响不仅体现在人们的心理健康上,也深刻地改变了社会经济运行模式。例如,疫情期间人们的消费行为发生了显著变化,线上消费增长迅速,线下消费受到抑制。

许多行业受到冲击,导致就业市场波动,失业率上升。特别是一些依赖线下服务的行业,例如餐饮、旅游等,受到的影响尤为显著。

虽然随着疫情防控形势好转,经济逐渐恢复,但疫情带来的负面影响仍然存在,例如企业经营压力加大,部分行业面临转型升级的挑战。

为了应对这些挑战,政府出台了一系列支持政策,例如减税降费、提供就业补贴等,但企业和个人仍需积极调整经营策略和职业规划,以适应新的经济环境。

后疫情时代的心理健康重建:社会支持与个人努力

在后疫情时代,重建心理健康显得尤为重要。

首先,需要加强社会支持体系建设,为人们提供更多的心理健康服务资源,提高公众对心理健康的认知度和重视程度。

其次,个人也需要积极主动地维护自身的心理健康。例如,保持规律作息,积极锻炼身体,培养健康的兴趣爱好,寻求专业的心理咨询等。

此外,还需要加强对疫情相关信息的管理,避免负面信息的过度传播,减少对人们心理健康的不利影响。

总而言之,后疫情时代的心理健康重建是一个长期而复杂的过程,需要政府、社会和个人共同努力,才能最终实现身心健康的全面恢复。

疫情移情:未来趋势与挑战

展望未来,疫情移情仍将持续影响人们的生活和心理状态,并带来新的挑战与机遇。

首先,随着疫情的持续发展和变异株的出现,人们的心理健康问题可能反复出现。我们需要不断完善心理健康服务体系,提升应急响应能力。

其次,疫情加速了数字化转型,为线上心理咨询服务提供了更多可能。未来,技术将扮演越来越重要的角色,例如人工智能辅助的心理干预等。

此外,如何平衡疫情防控和社会经济发展,如何有效地解决疫情带来的社会公平问题,都是未来需要重点关注的问题。

应对这些挑战,需要政府、社会、企业和个人的共同努力,创造一个更有韧性、更包容和更健康的心理社会环境。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1