本文深入分析了"最新疫情语言"的演变过程,从社会心态、防控政策以及信息传播等多个维度进行了探讨,并对未来发展趋势进行了展望。文章指出,疫情语言不仅反映了人们对疫情的态度和认知,也折射出社会情绪和政府应对策略的变化。 在探讨"疫情防控新词汇"和"疫情信息传播特点"等长尾关键词的同时,也强调了规范疫情语言、维护社会稳定的重要性。

疫情防控政策下的语言演变

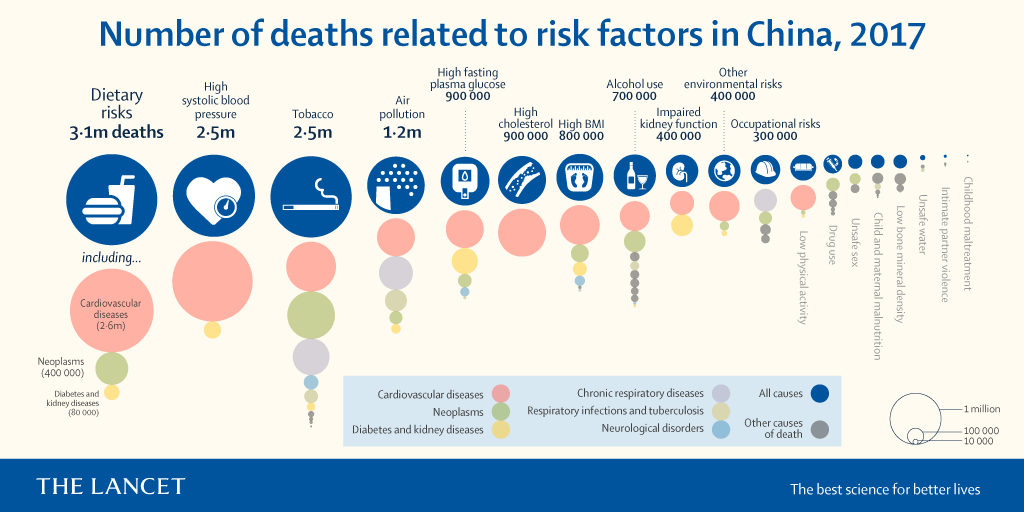

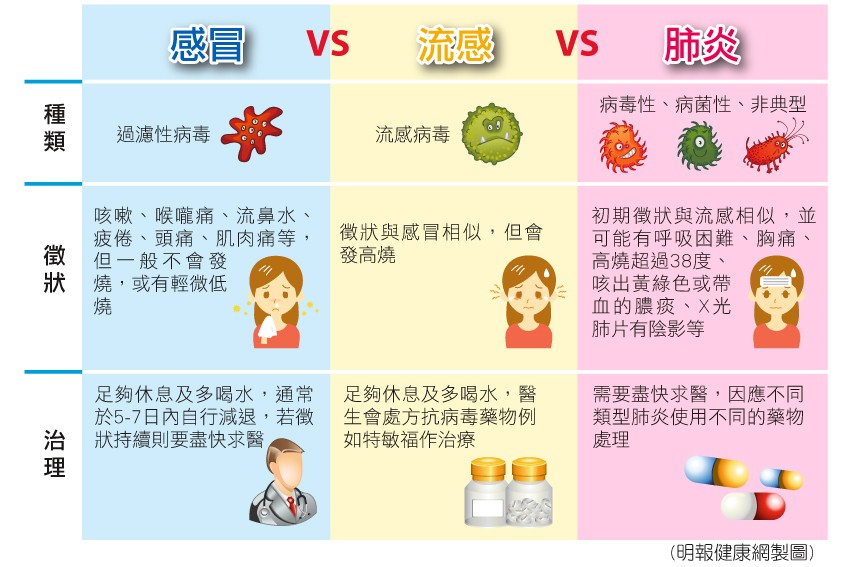

自疫情发生以来,围绕疫情防控的公共语言经历了显著的演变。初期,语言多以严肃、谨慎的官方口吻为主,强调病毒的危险性,例如"封城"、"居家隔离"、"病毒传播途径"等词语频繁出现。

随着时间的推移和对病毒认识的加深,语言表达也逐渐多元化。比如,"精准防控"、"动态清零"等政策性词汇的出现,体现了防疫策略的调整;与此同时,也出现了一些更贴近民生的表达,例如"方舱医院"、"核酸检测"等,反映了人们对疫情防控具体措施的了解和参与。

值得注意的是,网络语言在疫情期间也扮演着重要的角色。一些网络流行语,如"躺平"、"阳了",虽然并非官方语言,但却真实地反映了部分民众的情绪和心态,成为理解疫情社会心理的重要窗口。

此外,为了避免恐慌和误解,官方和媒体在信息发布上也更加注重语言的规范和准确性。例如,对病毒相关信息的传播制定了更严格的规定,并鼓励使用更清晰、易懂的语言来解释复杂的医学知识。

疫情语言背后的社会心态

疫情语言的演变,深刻地反映了社会心态的转变。最初,人们对疫情充满恐惧和担忧,语言表达也较为悲观。

随着疫苗接种率的提高和疫情防控措施的实施,人们逐渐适应了与病毒共存的新常态。语言中也开始出现更多积极乐观的情绪,例如对战胜疫情的信心、对未来生活的期待等。

然而,疫情也给社会带来了一定的压力和焦虑,部分民众表达出对长时间防控措施的不满情绪。"内卷"、"躺平"等网络流行语的出现,体现了社会上不同群体对于疫情及未来发展方向的复杂心态。

对政府而言,准确把握和回应社会情绪至关重要。有效的沟通和信息传递,有助于稳定社会心态,增强公众的信心和配合度。通过选择恰当的语言,政府可以有效引导公众行为,并及时解决各种问题。

疫情信息传播与语言规范

疫情期间,信息传播速度之快、范围之广前所未有。因此,规范的疫情语言至关重要。

一方面,官方需要确保信息发布的准确性和及时性,避免谣言的传播。另一方面,公众也需要提升自身的媒介素养,能够辨别真伪,理性看待信息。

规范的疫情语言有助于维护社会秩序,减少恐慌和不必要的损失。例如,在报道疫情数据时,使用科学、客观的语言,避免夸大或缩小疫情的严重程度。

同时,也要避免使用煽动性或歧视性的语言,尊重每一个个体,维护社会和谐。例如,避免使用带有偏见或歧视色彩的词语来描述病毒感染者或其他人群。

最新疫情语言的未来发展趋势

展望未来,疫情语言的发展趋势可能呈现以下几个方面:

首先,随着疫情防控政策的持续优化调整,疫情相关词汇会逐渐减少,其使用频率和社会关注度也会下降。

其次,在疫情逐渐常态化的背景下,人们对于疫情的讨论会更趋于理性客观,避免过度情绪化的表达。

此外,数字技术在疫情信息传播中的作用会越来越突出,新的传播形式和表达方式可能会出现,比如元宇宙中的疫情信息传播。

最后,随着对疫情认识的不断加深,对疫情相关的公共语言的规范和管理也会更加成熟完善。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1