本文深入探讨了天空为什么是蓝色的,从瑞利散射、大气层成分、时间变化等多方面进行分析,并展望了未来研究方向。通过对瑞利散射原理的阐述,解释了为什么蓝光更容易被散射,以及大气层成分和时间变化如何影响天空的颜色。文章也探讨了未来利用天空颜色变化进行空气质量监测等应用前景,以期更全面地理解天空之蓝的科学奥秘。

瑞利散射:阳光与空气的“舞蹈”

天空之所以呈现蓝色,主要是因为瑞利散射。阳光包含各种颜色的光,当阳光穿过大气层时,会与空气中的微小分子(主要是氮气和氧气)发生碰撞。瑞利散射是指波长较短的光更容易被散射,而波长较长的光则更容易穿过。可见光中,蓝光和紫光的波长最短,所以它们更容易被散射到各个方向,使得天空看起来是蓝色的。

值得一提的是,虽然紫光的波长比蓝光更短,散射能力更强,但由于人眼对蓝光更敏感,且阳光中紫光相对较弱,所以我们看到的天空是蓝色而不是紫色。这就好比一场阳光与空气的“舞蹈”,空气中的微粒如同舞台上的舞者,将阳光中的蓝色舞步展现得淋漓尽致。

历史上,对天空颜色的解释经历了漫长的探索过程。早期的解释多基于神话和传说,而随着科学的发展,人们逐渐揭开了天空蓝色背后的科学奥秘。例如,英国物理学家瑞利勋爵(Lord Rayleigh)就对瑞利散射现象进行了深入研究,并解释了天空呈蓝色的原因。

大气层成分与天空色彩的关联

大气层的成分直接影响着天空的颜色。如果大气层中没有气体分子,阳光将直接穿过,我们看到的将是黑色星空。而大气层中不同气体分子的浓度也会影响散射效果。例如,在空气污染严重的地方,由于大气中悬浮着大量颗粒物,会使得阳光被更广泛地散射,导致天空呈现灰蒙蒙的颜色,甚至出现雾霾。

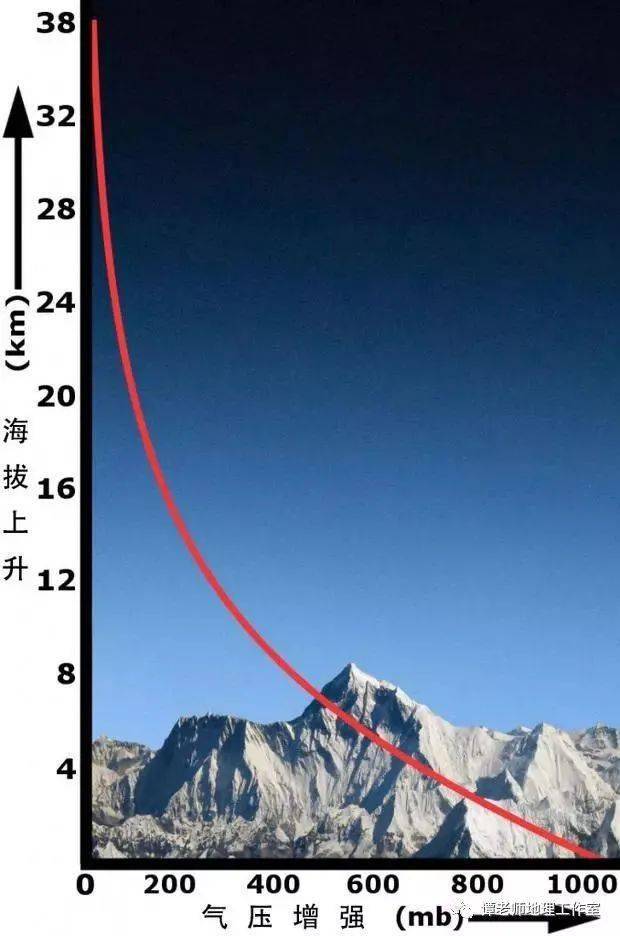

此外,大气层的密度也会影响天空颜色。在高海拔地区,大气密度较低,散射效果减弱,天空的颜色会偏向于深蓝色,甚至呈现出近乎紫色的深邃感。而在地面附近,大气密度较高,散射效果更强,天空的蓝色则更加明亮。这表明,大气层如同一个巨大的“滤镜”,影响着我们所看到的阳光颜色。

科学研究表明,不同地区的大气成分略有差异,这也会导致天空颜色的细微差别。例如,靠近海洋的地区,空气中水汽含量较高,可能导致天空颜色略微偏向于浅蓝色或青绿色。

不同时间天空颜色的变化

除了瑞利散射和大气层成分,时间也会影响天空的颜色。清晨和傍晚,太阳光线穿过的大气层厚度比正午时分更长,蓝光和紫光大部分被散射,而波长较长的红光和橙光则更容易穿透,因此天空呈现出红橙色调的景象,这就是我们常看到的日出日落景象。

这一现象也可以用简单的例子来解释:想象一下,你用一根吸管吸水,如果吸管很短,水流相对容易;如果吸管很长,水流就需要克服更大的阻力。阳光穿过大气层也类似,路程越长,阻力越大,波长短的光更容易被散射掉,而波长长的光则更容易到达地面。

研究表明,日出日落时天空颜色的变化,还与大气中各种气溶胶和水汽含量有关,这些因素的微小变化都会影响到光线的散射和吸收,从而导致天空颜色呈现出丰富的变化。例如,火山爆发后,由于大气中火山灰含量增加,日出日落时分天空的颜色会更为绚丽。

天空颜色的未来研究方向

对天空颜色的研究远不止于解释其成因,未来研究方向可能包括:更精细地模拟大气层对阳光的散射作用,结合卫星观测数据,构建更准确的天空颜色预测模型;研究气候变化对大气层成分及天空颜色的长期影响;开发基于天空颜色变化的空气质量监测技术,从而提供更有效的大气环境保护措施。

例如,可以利用人工智能技术分析大量的天空图像数据,建立更复杂的散射模型,预测不同时间、地点的天空颜色。同时,可以结合气象数据、污染物排放数据等信息,更全面地评估空气质量。

此外,利用对天空颜色研究的成果,也可以发展相关的应用,例如在艺术创作、摄影、电影制作等领域,更好地模拟和再现真实的天空颜色,创造出更逼真的画面效果。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1