鸡身上长小疙瘩的原因有很多,常见的有鸡痘、传染性法氏囊病以及毛囊炎等。本文详细分析了这些疾病的症状、防治措施以及如何判断病情的严重程度。科学养鸡,重视预防,才能有效避免鸡只疾病的发生,保障鸡群健康。鸡痘疫苗接种和鸡舍环境卫生管理在预防鸡痘和毛囊炎方面至关重要。

鸡痘病毒感染:鸡身上长小疙瘩的常见原因

鸡痘,是由禽痘病毒引起的鸡类常见皮肤病。该病毒主要通过接触传播,感染后会在鸡的梳子、肉垂、腿部等部位出现灰白色或黄白色的痘疹,逐渐变成结痂。这些痘疹初期表现为小疙瘩,摸起来可能会有轻微的硬结感。

严重的鸡痘感染会导致鸡只食欲下降、精神萎靡,甚至死亡。预防鸡痘的关键在于疫苗接种,在鸡舍内保持良好的通风和卫生条件,避免鸡只互相啄伤,也可有效降低感染风险。

根据经验,鸡痘的发生与季节变化密切相关,多发于春秋季节。春秋季节气候变化剧烈,鸡只的抵抗力相对较弱,更容易感染病毒。此外,养殖密度过大,通风不良的鸡舍环境也容易滋生细菌和病毒,增加鸡痘爆发的几率。我们应该保持鸡舍清洁干燥,定期消毒,并控制鸡只的养殖密度。

传染性法氏囊病:鸡只出现小疙瘩的另一种可能性

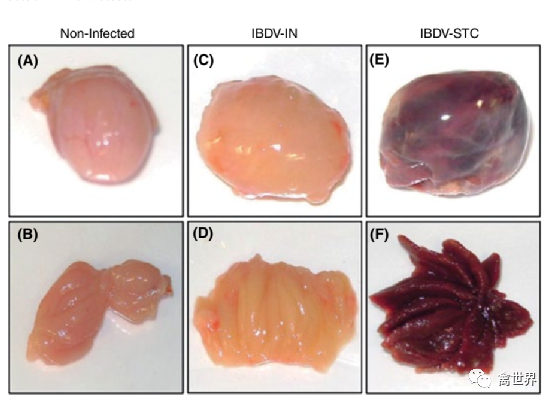

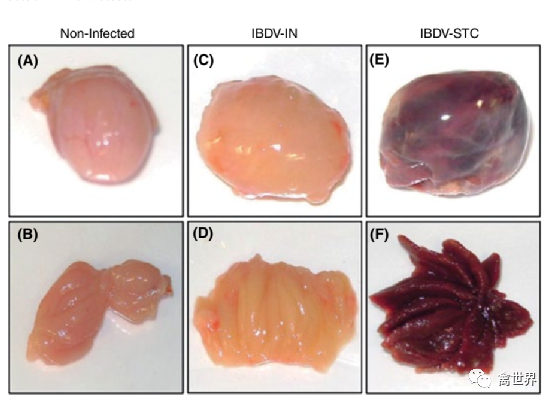

传染性法氏囊病,简称IBD,是由禽法氏囊病毒引起的急性、高度接触性传染病。该病主要侵害幼禽的法氏囊和免疫器官,影响鸡只的免疫功能。

除法氏囊的肿大外,一些病例会在鸡的皮肤上出现小疙瘩。这些小疙瘩通常颜色较浅,质地柔软,分布较为分散,并非鸡痘那样的明显痘疹。同时,患病鸡只还会出现精神沉郁、羽毛松乱、食欲下降等症状。

及时准确诊断至关重要。一旦发现鸡只出现上述症状,应立即隔离患病鸡只,并进行必要的药物治疗。同时,加强鸡舍的消毒和卫生管理,避免病毒传播。需要注意的是,IBD的预防重于治疗,采用有效的疫苗接种方案,是防止该病大规模爆发的有效手段。

毛囊炎等其他皮肤病:鸡身上出现小疙瘩的原因分析

除了鸡痘和传染性法氏囊病,一些其他的皮肤病也可能导致鸡只身上出现小疙瘩。例如,毛囊炎就是一种常见的鸡类皮肤病,主要由细菌或真菌感染引起。

毛囊炎通常表现为鸡只皮肤上出现散在分布的小红疙瘩或脓疱,伴有轻微的炎症反应。及时治疗可以减轻症状,防止感染扩散。

与鸡痘相比,毛囊炎的症状相对较轻,但若不及时处理,也可能引发更严重的皮肤问题,影响鸡只的健康和生长。治疗方法通常包括外用抗生素软膏或口服抗生素药物。同时,需要加强鸡舍的通风和卫生管理,保持鸡只的皮肤清洁干燥,降低感染风险。

此外,一些寄生虫感染也可能导致鸡只皮肤出现类似小疙瘩的病变。例如,疥螨感染,会导致鸡只皮肤出现严重的瘙痒,甚至出现结痂、脱落。

如何判断鸡身上小疙瘩的严重程度及应对措施

鸡身上出现小疙瘩,其严重程度和应对措施取决于病因。

对于鸡痘,应及时隔离患病鸡只,并根据病情选择合适的药物进行治疗,同时加强疫苗接种。轻微的鸡痘通常可自行痊愈,而严重的感染则需要积极的治疗干预。

对于传染性法氏囊病,早期诊断和隔离尤为关键。通常需要兽医的诊断和治疗方案。有效的疫苗接种程序可以有效地预防IBD的发生。

如果是毛囊炎或其他细菌、真菌感染,可以使用抗生素软膏或口服抗生素进行治疗,并改善鸡舍的卫生条件。

如果无法判断病因,建议及时联系专业的兽医,进行确诊和治疗,避免延误病情。

总结与展望:科学养鸡,有效预防鸡只疾病

鸡只身上出现小疙瘩,可能由多种因素引起,其中鸡痘、传染性法氏囊病和毛囊炎等较为常见。准确判断病因并采取相应措施,对于确保鸡群健康至关重要。

未来,随着科技的不断发展,鸡病的诊断和治疗技术将不断进步,例如基因测序等技术可以更快速准确地鉴别病原体。与此同时,更加高效安全的疫苗将不断研发,进一步降低鸡类疾病的发生率。

科学养鸡,注重鸡舍环境卫生管理,定期消毒,合理控制养殖密度,并建立有效的免疫程序,是预防鸡只疾病的关键。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1