中性粒细胞偏低是怎么回事?本文从原因、症状、诊断、治疗及风险等多个角度,深入探讨了中性粒细胞减少症。文章指出病毒感染和自身免疫疾病是常见原因,并详细介绍了诊断方法和治疗方案,包括针对不同病因的治疗策略以及预防措施。此外,文章还分析了潜在风险和挑战,并展望了未来研究方向,强调了早期诊断和积极治疗的重要性,以及对不同人群中性粒细胞减少症深入研究的需求,例如儿童中性粒细胞偏低和成人中性粒细胞偏低等不同情况。

中性粒细胞偏低的原因:病毒感染与自身免疫疾病

中性粒细胞是人体免疫系统的重要组成部分,负责抵御细菌等感染。中性粒细胞偏低,医学上称为中性粒细胞减少症,意味着机体抵抗感染的能力下降。

引起中性粒细胞减少的原因很多,其中病毒感染是最常见的原因之一。例如,流感、水痘、麻疹等病毒感染都可能导致中性粒细胞数量暂时下降。这是因为病毒感染会刺激免疫系统,导致免疫细胞的过度消耗,包括中性粒细胞。

除了病毒感染,一些自身免疫性疾病,例如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等,也会导致中性粒细胞减少。在这些疾病中,自身免疫系统会攻击自身的免疫细胞,包括中性粒细胞,造成数量减少。此外,一些药物,例如化疗药物、某些抗生素等,也可能引起中性粒细胞减少作为副作用。

还有一些较为少见的原因,例如骨髓疾病、营养不良等。骨髓是生成各种血液细胞的场所,如果骨髓功能受损,就会影响中性粒细胞的生成。而营养不良则可能导致机体缺乏生成中性粒细胞所需的营养物质,从而导致中性粒细胞数量下降。需要专业医生的诊断才能判断具体原因。

中性粒细胞偏低的症状表现及诊断方法

中性粒细胞偏低并非总是伴随明显的症状,有些患者可能没有任何感觉。但当数量下降到一定程度时,患者可能会出现一些临床症状,最常见的是反复感染。

由于中性粒细胞是抵御细菌感染的主要力量,数量减少会导致机体抵抗力下降,更容易出现各种细菌感染,例如口腔溃疡、皮肤感染、肺炎等。此外,一些患者还可能出现发热、疲劳、淋巴结肿大等症状。这些症状并不特异,也可能由其他疾病引起,因此需要进行进一步检查才能确诊。

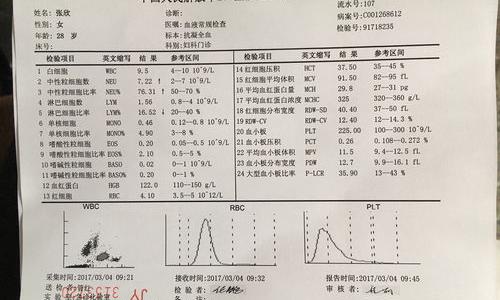

诊断中性粒细胞减少症主要依靠血液检查,即全血细胞计数(CBC)。CBC可以测定血液中各种血细胞的数量,包括中性粒细胞。如果中性粒细胞数量低于正常范围,则提示中性粒细胞减少症。此外,医生还可能根据患者的病史、症状以及其他辅助检查结果来确定病因和制定治疗方案。例如,需要进一步检查以排除骨髓疾病等严重疾病。

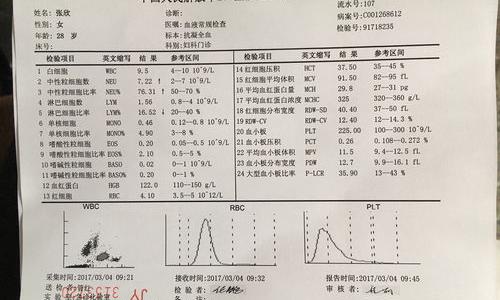

中性粒细胞偏低的治疗方案及预防措施

- 针对病毒感染引起的轻度中性粒细胞减少,通常不需要特殊治疗,只需要对症处理,例如服用退烧药、抗病毒药物等,并注意休息和营养补充。

- 对于自身免疫性疾病引起的,则需要针对病因进行治疗,例如使用免疫抑制剂等药物控制疾病进展。

- 如果是药物引起的,则需要停用或更换药物。

- 对于严重的骨髓抑制导致的中性粒细胞减少,则需要使用促中性粒细胞生成药物,例如粒细胞集落刺激因子等,刺激骨髓生成更多的中性粒细胞。

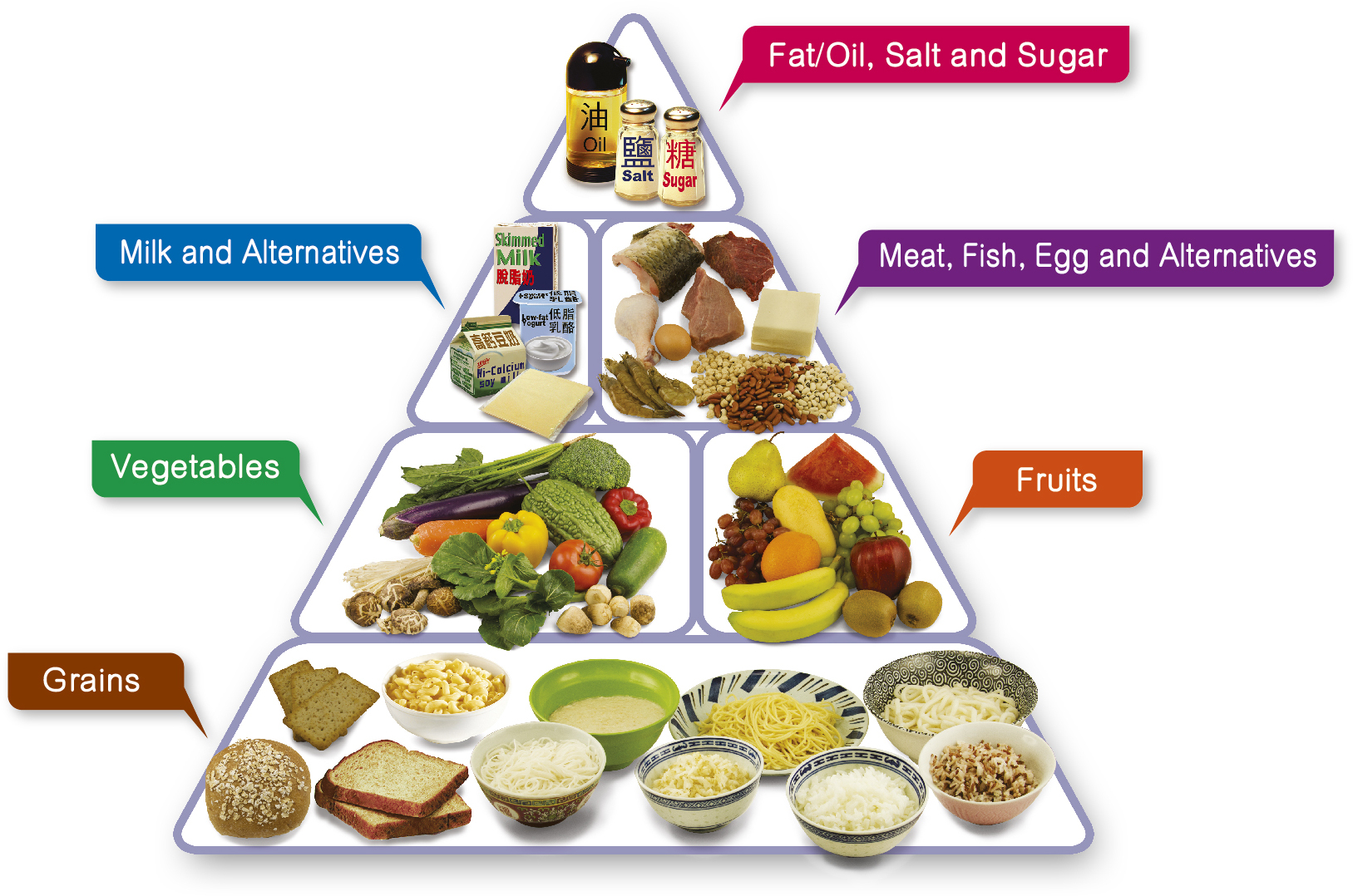

- 此外,保持良好的生活习惯,增强免疫力,也是预防中性粒细胞减少的重要措施。例如,规律作息、均衡饮食、适量运动等。

中性粒细胞减少症的潜在风险和挑战

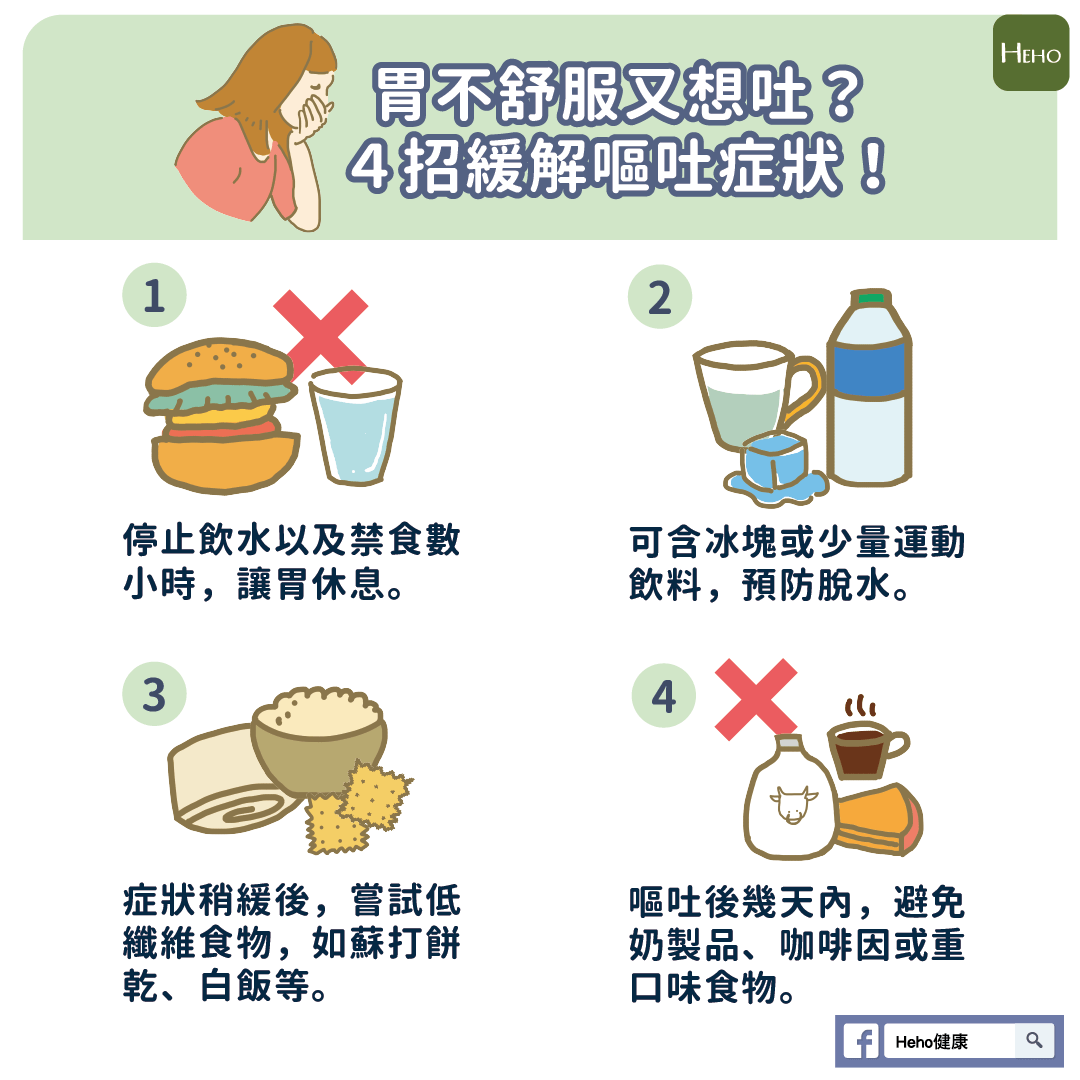

中性粒细胞减少症的主要风险在于增加感染的风险。由于机体抵抗力下降,患者更容易发生各种感染,特别是细菌感染。

这些感染如果处理不及时或治疗不当,可能导致严重的并发症,甚至危及生命。因此,中性粒细胞减少症患者需要特别注意个人卫生,避免接触感染源。一旦出现感染症状,例如发热、咳嗽、腹泻等,应及时就医,进行积极治疗。

此外,中性粒细胞减少症的诊断和治疗也存在一些挑战。首先,引起中性粒细胞减少的原因很多,诊断需要综合考虑患者的病史、症状、体格检查结果以及各种实验室检查结果,需要医生丰富的临床经验。其次,一些中性粒细胞减少症的治疗方案可能存在副作用,需要权衡利弊,根据患者具体情况选择合适的治疗方案。

未来研究方向及展望

目前对中性粒细胞减少症的研究主要集中在以下几个方面:寻找更有效的治疗药物,例如新型促中性粒细胞生成药物;开发更精确的诊断方法,例如新型生物标记物;探究中性粒细胞减少症的发病机制,为开发更有效的治疗方法奠定基础;以及对不同病因引起的中性粒细胞减少症进行更深入的研究。

未来,随着科学技术的不断发展,相信会有更多更有效的治疗方法被开发出来,以改善中性粒细胞减少症患者的生活质量,降低感染的风险,减少疾病的发生和死亡率。

更深入的研究,例如基因组学、蛋白组学等技术手段的应用,有助于揭示中性粒细胞减少症的发病机制,从而为开发更有效、更精准的治疗方法提供新的方向。对不同年龄段人群中性粒细胞减少症的病因、治疗、预后等方面的研究也十分重要。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1